Рафаил Мельников - Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911.

- Название:Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АВИАКНИГА

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911. краткое содержание

Постройка и судьба крейсера “Адмирал Корнилов” составляет особо занимательную страничку в истории отечественного судостроения и флота. Предполагалось, что он станет эталоном для сооружения подобных кораблей собственными силами в России. Он строился в пору отечественной государственности, когда установилась кажущаяся стабильность и все обещало на многие десятилетия успех и процветание. В судостроении это была особая эпоха безраздельного правления Морским ведомством адмирала И.А. Шестакова. Ему генерал-адмирал Алексей Александрович всецело передоверил право “княжить и владеть” всем флотом.

Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из сравнения их спецификаций делался вывод о том, что для русского заказа материал корпуса отличается “несколько большей относительной прочностью” (показатели и измерители к этому рекламному утверждению фирмы не проводились), а в выборе главных размерений корпуса “не сделано отступлений от правил, принятых для военного судостроения во Франции”. Иначе говоря, надо быть очень признательными к французам, великодушно позволившим для русского проекта применить их военные правила.

Очень серьезным считал Е.И. Алексеев подготовленный фирмой проект контракта (прилагался в числе документов), при составлении которого, как полагал агент, было “приложено всевозможное старание”, чтобы с возможной полнотой и четкостью установить условия и сроки выполнения заказа. К его рассмотрению, как писал Е.И. Алексеев, был привлечен адвокат, занятый делами императорского российского посольства в Париже и подсказавший будто бы ряд полезных уточнений контракта.

Подчеркивалось данное фирме задание решить в проекте ряд конкретных конструктивных проблем. К ним относились водоотливная система, вентиляция угольных ям, способы погрузки угля и постепенного его перемещения из отделений над броневой палубой в ближайшие угольные ямы и подача к топкам котлов, рельсы под бимсами кругового коридора, горловины и порты в жилой палубе.

Как особое достоинство проекта подчеркивалось предусмотренное в нем прикрытие орудий и станков (о прислуге не говорилось) от действия малокалиберной артиллерии посредством бортовых стальных листов толщиной 20 мм. Эта сталь в сравнении с обычной будто бы втрое превосходила ее по прочности. Производили ее на французских заводах по способу Гольцера, секретно испытывали на полигоне в Гавре, и даже факт ее существования французы, уточнял Е.И. Алексеев, держали в секрете. Тем не менее, русский агент, не моргнув глазом, доверяет этот секрет французской почте, посредством которой отдельной посылкой пересылал документы проекта. Уточнялась и стоимость секретной стали – более двух франков за килограмм.

Все эти частности, как видно, не касались существа конструктивного типа корабля, который добросовестно копировал французский, вовсе не самый передовой образец. Зачаточное состояние тактики того времени с непременными таранными атаками (опыт сражения в 1866 г. при Лиссе) отразилось и в наличии роскошного таранного форштевня, и в разбросанности пушек по всей длине борта, и в отсутствии орудий крупного калибра, считавшихся для крейсеров необходимыми.

Не обременяла себя фирма и применением требовавших особых хлопот башенных установок, не было у нее желания перейти к уже входившим в употребление паровым машинам вертикального типа вместо ранее традиционно применявшихся горизонтальных.

Некому было задуматься о вполне уже тогда понятных достоинствах победно входивших в мире в употребление вертикальных машин, обеспечивающих экономию всегда драгоценного на корабле пространства. Очевидны были и удобства обслуживания и ремонта этих несравненно более компактных машин. Но у фирмы были, видимо, свои резоны. Взявшись соорудить особо быстроходный крейсер, она пыталась достичь цели ценой наиболее выгодных простых решений, включая и отказ от двойного дна. В комплексе с этим решением применение горизонтальных машин вместе с облегчением корпуса позволяло без особых хлопот решить проблему остойчивости, усугубленную к тому же установкой третьей мачты.

Были, впрочем, как это не странно, и сторонники горизонтальных машин. К ним принадлежал С.О. Макаров, не раз подчеркивавший такое их достоинство, как возможность более надежно их защитить, располагая ниже ватерлинии. О замечательных свойствах машин этого типа говорилось в вышедшем в 1892 г. справочнике ВКАМ “Военные флоты” (с. 368).

Обстоятельнейшим образом испытанные во время плаваний 1890 г. в составе эволюционной эскадры машины крейсера “Форбан” обеспечивали постоянную высокую скорость. “На небольшой зыби крейсер легко удерживал 16-уз скорость при четырех котлах, легко входил на волну, причем машина всегда работала исправно, без шума, сотрясений в корпусе не было даже при скоростях до 20 уз, что показывает превосходную установку машины и хорошее крепление корпуса”. Очевидно, что такие же блестящие характеристики французы обещали и русским заказчикам. В стороне оставалась, однако, возможность применения башенных установок, водотрубных котлов и других принципиальных новых решений, которые могли существенно повысить эффективность и надежность корабля.

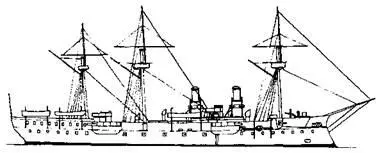

Бронепалубный крейсер “Сфакс". 1895 г. (Наружный вид)

Французский бронепалубный крейсер “Сфакс” заложили в Бресте в мае 1882 г., спустили на воду в мае 1884 г. В июне 1887 г. корабль вошел в состав флота.

“Сфакс” имел водоизмещение 4560 т, длину 91,57 м, ширину 15 м, осадку 7,67 м. На крейсере стояли 2 паровые машины общей мощностью 6500 л.с., 12 котлов. Наибольшая скорость составляла 16,7 узла. Запас угля равнялся 590 т (нормальный) и 980 т. (наибольший). Крейсер имел на вооружении 6 6,4-дм, 10 5,5-дм, 3 3-фн. 10 малокалиберный орудий и 5 14-дм торпедных труб. Экипаж составлял 486 чел.

Исключен из списков флота в 1906 г.

Все эти проблемы в их глубокой взаимной переплетенности подлежали бы обстоятельному всестороннему обсуждению в собрании МТК и ГМШ, но рассчитывать на это особенно не приходилось. Ибо основные проектные решения в угоду фирме уже не подлежали пересмотру, так как до его рассмотрения в Петербурге проект был уже одобрен на месте во Франции. От МТК же ожидалось лишь его безоговорочное одобрение. На эту предрешенность проекта капитан 2 ранга Е.И. Алексеев в своем ранее написанном рапорте от 18/30 августа и обращал внимание Н.М. Чихачева. Дескать, не вздумайте вносить в проект изменения, фирма и так его уже дважды перерабатывала.

Оказалось также, что уже после утверждения проекта И.А. Шестаковым в Париже и отправки его в Россию 5 сентября, проект (дата не называлось) также в Париже был рассмотрен (в который раз-тоже не уточнялось) и генерал-адмиралом. “Сколько мог заключить проект крейсера в том виде, как он был окончательно утвержден Вашим превосходительством, удостоился полного одобрения Его высочества Генерал-адмирала”, – писал Е.И. Алексеев своему Управляющему. С проектом, ранее “во всех подробностях” рассмотренным И.А. Шестаковым в Серенге и Эмсе, великий князь пожелал ознакомиться во время официального представления ему Е.И. Алексеевым в Париже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: