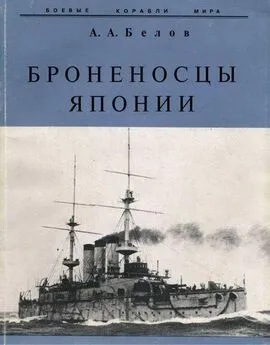

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Название:Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) краткое содержание

По сравнению с изданием 1998 г., работа дополнена рядом документов, таблиц, схем и фотографий, разделена на три части. В первой части приведены описания восьми броненосцев от “Фусо” до “Микаса”, а также первых броненосных кораблей “Адзума” (“Котецу”), “Рюсо”, “Конго” и “Хией”. Тема их боевого использования исследована более глубоко и отдельно освещена в готовящейся к публикации второй части книги под названием “Броненосцы Японии в бою”. За время войны из броненосных кораблей Япония потеряла два броненосца из шести и ни одного броненосного крейсера из семи. В ходе боевых действий благодаря союзной британской поддержке она получила ещё два броненосных крейсера итальянской постройки. После войны страна пополнила свой броненосный флот девятью трофеями – восемью броненосцами и одним броненосным крейсером. В готовящейся к публикации третьей части книги дана характеристика послевоенного развития японского кораблестроения, приведены описания восьми трофейных русских броненосцев и восьми кораблей этого класса, вошедших в строй после войны с Россией. В этой же части помещены приложения, позволяющие более полно оценить этапы развития кораблестроения в Европе, в первую очередь в Британии, и в Японии.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.

Прим. OCR: К сожалению упомянутых второй и третьей части не найдено.

Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нижний главный пояс в носовой части поднимался уступом до батарейной палубы для защиты носового торпедного аппарата и в этом районе имел толщину 102 мм, а далее к форштевню опускался еще ниже и имел толщину 51 мм. Траверзы же только сохранили прежнее название, а фактически в плане они имели сложную форму: нижний броневой пояс, утоньшившись до 178 мм заканчивался напротив осей барбетов и броневая защита шла от него к наружным поверхностям барбетов, сопрягаясь с ними. Выше оконечности верхнего пояса замыкались траверзами аналогично. Толщина брони траверзов дифференцировалась: от 356 мм в районах барбетов до 305 мм в стыках с поясом – на высоте пояса, утоньшаясь до 152 мм на уровне нижней палубы.

Броненосец “Сикисима” после вступления в строй.

Как и на “Фудзи”, 64-мм (по другим данным – 76-мм) карапасная броневая палуба шла от траверзов со снижением к оконечностям, утоньшаясь у них до 51 мм, где она опускалась уже значительно ниже ватерлинии. А вот с 64-мм броневой палубой, накрывавшей сверху главный пояс в районе цитадели, произошли серьезные изменения: она перестала быть плоской по всей ширине корпуса и на подходе к бортам получила скосы толщиной 102 мм, которые сопрягались с нижними кромками главного пояса. Кроме этого, по некоторым данным, броневая палуба в районе цитадели дополнительно покрывалась 25,4-мм стальными листами. В средней части корабля броневая палуба возвышалась над ватерлинией на 0,8 м. Появление скосов у броневой палубы позволило уменьшить толщину главного пояса без снижения защитных свойств, с учетом и более высоких характеристик брони. Теперь с бортов защита стала как бы двухслойной, причем пояс и скосы имели разные углы наклона. Поэтому снаряд, пронзивший пояс по нормали и потерявший пробивную силу, мог срикошетировать от скоса, а падавший под большим углом должен был срикошетировать сразу от пояса.

Барбеты артиллерии главного калибра тоже радикально изменились: за счет рациональной конструкции подъемников они стали в плане круглыми, став в диаметре всего 11,3 м, что дало существенную экономию в весе по сравнению с грушевидными на “Фудзи”. Толщина их с обращенной к противнику стороны составляла 356 мм, а под защитой траверзов – 203 мм. Защита орудий главного калибра значительно усилилась: в лобовой части башни имели толщину 254, а с верху, бортов и тыла – 203 мм. Боевая рубка имела толщину брони 356 мм, а запасная кормовая – 76. Средняя артиллерия теперь вся получила казематы, но уже восьмигранные, с такой же как на “Фудзи” толщиной брони – 152 мм из гарвеированной никелевой стали в их трех лобовых частях, обращенных к противнику, и 51 – в остальных, включая крыши. Общий вес брони “Сикисимы” составил 4526 т.

Артиллерия состояла первоначально из 4 305-мм, 14 152-мм, 20 76-мм(12фн), 8 47-мм (3 фн) сорокакалиберных, 6 47-мм 33-калиберных (2,5 фн) орудий (по другим данным, 4 47/33) производства завода Армстронга. Броненосец имел 8 пулеметов Максима. По своим характеристикам орудия аналогичны тем, что устанавливались на “Фудзи”. 305-мм орудия размещались попарно в двух круглых в плане барбетах, имевших толщину бронирования 356 мм, установленных традиционно в носу и в корме и с углами обстрела по 270°. На “Сикисиме”, первом среди броненосцев японского флота, стало возможным по- настоящему полное круговое заряжание орудий главного калибра в горизонтальной плоскости. Два подъёмника обеспечивали подачу снарядов и зарядов снизу из погребов к казенным частям орудий.

Одновременно они же выполняли функции рабочих камер, содержащих запасные снаряды. “Сикисима” и три его современника “Хатсусе”, “Асахи” и “Микаса” имели тяжёлые установки эльсвикской конструкции, которых в первое время объединяло одинаковое исполнение пушечных портов в броневой защите.

Хотя подъёмники и механизмы горизонтального наведения изготавливались гидравлическими, но предусматривались дублирующие их электрические приводы производства фирмы Армстронга, а также резервное ручное управление. Скорость заряжания стала выше, чем у “Фудзи”, что позволило обеспечить для каждого 305-мм орудия минутную готовность к выстрелу, поэтому боевая скорострельность ожидалась не ниже одного выстрела за две мин.

152-мм орудия располагались побортно в средней части между барбетами главного калибра в отдельных бронированных казематах, максимально разнесённых по длине корабля и размещённых в уже знакомом шахматном порядке для того, чтобы защитить остальные орудия от повреждений при попадании в один из казематов.

С каждого борта находилось по 4 орудийных каземата в батарейной и по три – на верхней палубах.

Расположенные на верхней палубе в носовых и кормовых углах надстройки орудия имели возможность вести огонь вдоль диаметральной плоскости – их казематы несколько вытягивались вдоль нее и угол обстрела из них составлял по 135°. У остальных – по 110°. Казематы делались водонепроницаемыми как с внешней, так и с внутренней стороны защищая не только от разрыва снаряда, но и от попадания воды внутрь корабля через повреждённый порт.

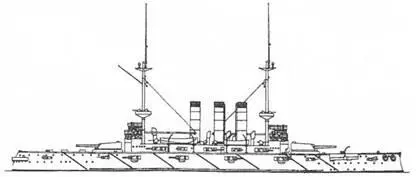

Броненосец “Сикисима". 1901 г. (Наружный вид)

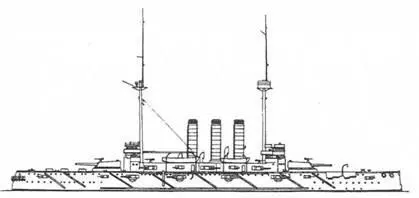

Броненосец “Сикисима". 1915 г. (Наружный вид)

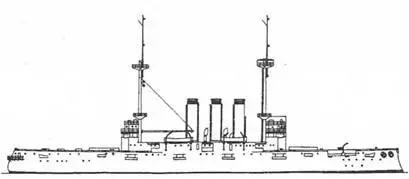

Блокшив (б. броненосец “Сикисима"). 1945 г. (Наружный вид)

Противоминная артиллерия располагалась следующим образом. Восемь 76-мм орудий устанавливались по два на каждый борт в носу и в корме батарейной палубы, четыре – на верхней палубе, симметрично относительно расположенных на миделе 152-мм пушек, четыре – на надстройке, на крышах казематов угловых стоявших в районе мостиков 152-мм орудий, и четыре – на крыльях мостиков, имея возможность вести огонь в нос и корму поверх башен главного калибра, также, как первоначально стояли двадцать 47-мм пушек на “Фудзи”.

Малокалиберные 47-мм пушки размещались: 4 – на надстройке (навесной палубе) в районе миделя, четыре – на верхних крыльях мостиков, и по три (два) орудия на каждом нижнем марсе. Из марсовых пушек четыре ставились симметрично относительно диаметральной плоскости, а две – вдоль нее. Боекомплект составлял по 60 305-мм, 200 152-мм, 300 76-мм снарядов на ствол.

Торпедных аппаратов калибром 457 мм на броненосце насчитывалось 5, как и на “Ясиме”, и размещались они аналогично, имея тот же боекомплект: 4 бортовых подводных и один носовой надводный. Последний уже защищался 102-мм бронёй. Он оказался и последним надводным аппаратом на броненосцах японского флота.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/1074177/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998.webp)