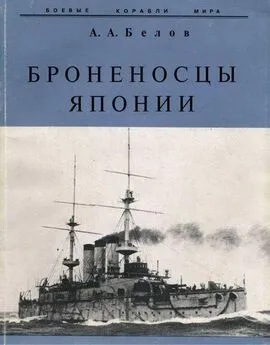

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Название:Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) краткое содержание

По сравнению с изданием 1998 г., работа дополнена рядом документов, таблиц, схем и фотографий, разделена на три части. В первой части приведены описания восьми броненосцев от “Фусо” до “Микаса”, а также первых броненосных кораблей “Адзума” (“Котецу”), “Рюсо”, “Конго” и “Хией”. Тема их боевого использования исследована более глубоко и отдельно освещена в готовящейся к публикации второй части книги под названием “Броненосцы Японии в бою”. За время войны из броненосных кораблей Япония потеряла два броненосца из шести и ни одного броненосного крейсера из семи. В ходе боевых действий благодаря союзной британской поддержке она получила ещё два броненосных крейсера итальянской постройки. После войны страна пополнила свой броненосный флот девятью трофеями – восемью броненосцами и одним броненосным крейсером. В готовящейся к публикации третьей части книги дана характеристика послевоенного развития японского кораблестроения, приведены описания восьми трофейных русских броненосцев и восьми кораблей этого класса, вошедших в строй после войны с Россией. В этой же части помещены приложения, позволяющие более полно оценить этапы развития кораблестроения в Европе, в первую очередь в Британии, и в Японии.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.

Прим. OCR: К сожалению упомянутых второй и третьей части не найдено.

Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Больше их ставить не рисковали из опасения взрыва не столько боевого зарядного отделения, сколько воздушного баллона при попадании.

Механизмы “Сикисимы”, как и у “Фудзи” с его собратом, строились на заводе Хемфрейса Тенанта и К 0 в Депфорде и также состояли из двух самостоятельных трёхцилиндровых машин тройного расширения, расположенных в двух изолированных машинных отделениях и имевших диаметры цилиндров высокого, среднего и низкого давления 864, 1346 и 2134 мм при ходе поршня 1,22 м. Каждый цилиндр независимо друг от друга поддерживался колонками из литого железа сзади и из кованой стали спереди. Валы шатунов стальные, диаметром 406 мм. Каждая машина снабжалась 610-мм воздушной помпой и холодильником с площадью охлаждаемой поверхности 720 м² . Циркуляция воды обеспечивалась с помощью центробежной помпы, которая оказалась приспособленной и для выкачивания воды из трюма. Машины приводили в движение два трёхлопастных винта с диаметром 5,18 м и имевших шаг 5,49 м. Лопасти винтов изготавливались из марганцевой бронзы.

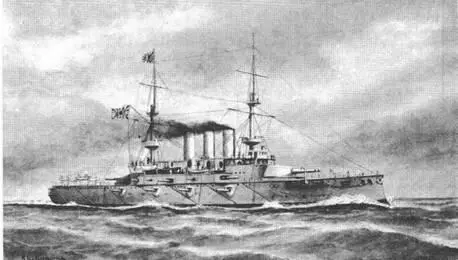

Броненосец "Сикисима ” перед (вверху) и во время войны с Россией

Корабль первым из броненосцев в японском флоте оснастили 25 водотрубными котлами Бельвиля двух типов, каждый из которых имел в своем составе 7 или 8 элементов, с общей нагревательной поверхностью 3520 м² . Диаметр трубок – 45 мм. Каждый котёл снабжался экономизатором, имевшим в своём составе трубки диаметром 70 мм с соединительными коробками на концах. Благодаря этим устройствам вода перед поступлением в котёл нагревалась до 260° С. Площадь колосниковых решеток составляла 106 м² , котлы изготавливались однотопочными с рабочим давлением пара в них 18,98 кгс/см² . В машинах давление падало до 14,76 кгс/см² . Для обеспечения нормальной работы новых котлов броненосец получил три трубы круглой в плане формы. Индикаторная мощность машин составляла 14850 л. с., при которых корабль развивал 18-узловую скорость, а при мощности в 14667 л. с. его скорость составила 18,75 уз (по другим данным- 19,03).

Рулевой привод состоял из двух аппаратов типа Кэмерон (Cameron) с автоматическим регулированием, причём рулевых машинок устанавливалось две, каждая в отдельном водонепроницаемом помещении, как это стало принято в то время в английском флоте. Рулевых станций, с которых имелась возможность управлять рулём – 5. Каждая из них снабжалась гидавлическим телемотором. В качестве рабочей жидкости использовалась вода.

Броненосец оснащался двумя мачтами т. н. обыкновенного английского типа, то есть сравнительно малого диаметра, на каждой из которых имелось по два марса: нижний боевой, расположенный на небольшой высоте, предназначенный для размещения малокалиберной артиллерии, и верхний, предназначенный только для установки прожекторов (боевых фонарей). “Сикисима’ имел 11 шлюпок, два паровых катера и барказ с приспособлениями для уничтожения минных заграждений, две миноноски английского адмиралтейского типа длиною17,1 м. Миноноски имели водотрубные котлы системы завода “Теймз Айрон Уоркс”, а вооружение каждой состояло из носового торпедного аппарата и 47-мм (2,5 фн) орудия Гочкиса, устанавливаемого на форштевне.

Первоначально “Сикисима” предназначался для исполнения роли флагманского корабля и экипаж планировался состоящим из 741 чел., считая флагмана и 38 офицеров. По другим данным, его экипаж сначала состоял из 35 офицеров и 637 (или 652) прочих чинов. Позднее он состоял из 830 чел. (по другим данным – 836), в состав которых входили 52 офицера и кондуктора. [6, 33,55-58]

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. “Сикисима” под командованием капитана S ранга X. Терагаки входил в первый боевой отряд первой эскадры (в его 2-ю бригаду вместе с погибшими позднее “Хацусе” и “Ясима”), участвовал в обстрелах и блокаде Порт-Артура, буксировке подорвавшегося на мине “Ясима”, сражениях в Жёлтом море и при Цусиме.

Данные о повреждениях и потерях броненосца при Цусиме несколько разноречивы. По одним, “Сикисима” получил пять попаданий снарядов калибром от 152 до 305-мм и потерял 37 человек.[16] По другим, корабль поразили 11 снарядов: один – 305-, один – 254-, три – 152-, четыре 75-мм и несколько неустановленного калибра. Ранено 20 (некоторые скончались от ран), убито – 6 человек. 305-мм снаряд, попавший в интервале времени от 14 ч 42 мин до 15 ч в каземат 152-мм орудия № 6, взорвался в офицерском отделении. Взрывом повреждена часть брони, выведен из строя элеватор. “В 15ч 57 мин в правом 305-мм орудии носовой башни произошёл преждевременный взрыв снаряда. Башня на время прекратила огонь. Левое орудие вскоре возобновило стрельбу, а у правого был оторван ствол на 1,5 м. Произошло это всего лишь на 11 выстреле. В 18 ч 17 мин снаряд попал в фок-мачту.” [22]

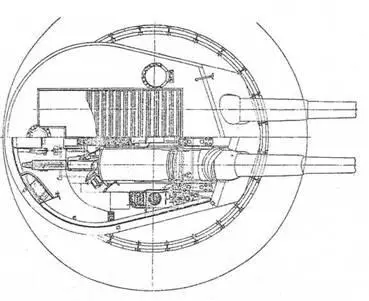

Вид сверху, план и продольный разрез барбетных установок, стоявших на броненосцах “Сикисима" и “Хацусе".

“Сикисима”, не раз получавший повреждения в боях с русским флотом, в первую мировую войну служил в Сасебо с 1914 по 1915 гг., затем в 1916 году вошел в состав 2-й эскадры, а в 1917-18 гг,- 5-й эскадры. В 1919 г. броненосец прошел капитальный ремонт, а с 01.09.1921 г. переведён в разряд броненосцев береговой обороны 1 класса. С 1921 по 1923 г. использовался как учебный корабль для экипажей подводных лодок. 01.04.1923 г. “Сикисиму” исключили из списков кораблей флота и разоружили. Но не разобрали на металл сразу, а сохранили сначала как транспорт, а затем как блокшив в Сасебо до 1945 г. Возможно, броненосец разоружили годом раньше, в 1922 г. по условиям Вашингтонского договора,когда его водоизмещение составляло 11274 т. “Сикисиму” разобрали на металл в 1948 г.

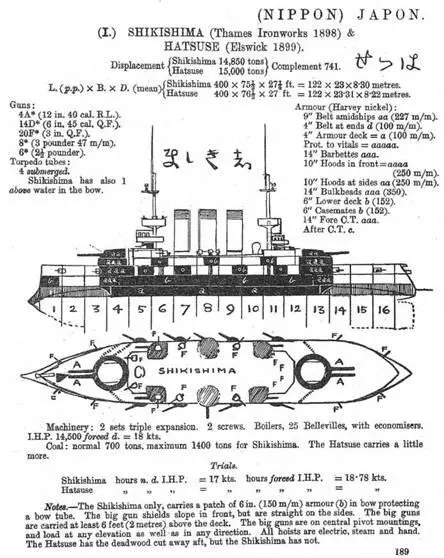

Броненосцы "Сикисима ” и “Хацусе".

(Сведения о кораблях, опубликованные в английском справочнике “JANE’S FIGHTING SHIPS". 1900 г.)

Заложенный 10 января 1898 г. на верфи Армстронга в Эльсвике под заводским номером 680 снова по доработанным и откорректированным Ф. Уаттсом чертежам “Сикисимы” Дж. Макроу броненосец “Хацусе” (“Хатсусе”, “Hatsuse”) сошёл на воду 27 июня 1899 г. и вступил в строй 18 января 1901 г. Кроме срезанного дейдвуда, улучшавшего, как мы уже видели, его маневренные качества, и чем стали отличаться броненосцы этой верфи, он по внутреннему устройству и внешнему виду походил на “Сикисиму”, особенно наличием трех дымовых труб, имея лишь несколько иные размерения: наибольшую длину 134 м, ширину – 23,4 м и среднюю осадку – 8,23 м, а также более короткий верхний броневой пояс – 67,1 м. По другим данным, наоборот, именно у него этот пояс оказался длиннее. Плоский участок его броневой палубы, прикрывавшей цитадель, возвышался над ватерлинией на 0,954 м, несколько больше чем на “Сикисиме”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/1074177/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998.webp)