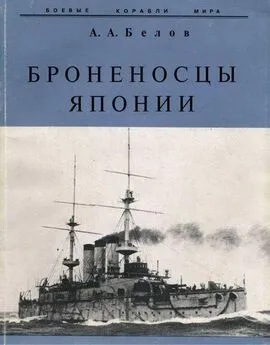

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Название:Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) краткое содержание

По сравнению с изданием 1998 г., работа дополнена рядом документов, таблиц, схем и фотографий, разделена на три части. В первой части приведены описания восьми броненосцев от “Фусо” до “Микаса”, а также первых броненосных кораблей “Адзума” (“Котецу”), “Рюсо”, “Конго” и “Хией”. Тема их боевого использования исследована более глубоко и отдельно освещена в готовящейся к публикации второй части книги под названием “Броненосцы Японии в бою”. За время войны из броненосных кораблей Япония потеряла два броненосца из шести и ни одного броненосного крейсера из семи. В ходе боевых действий благодаря союзной британской поддержке она получила ещё два броненосных крейсера итальянской постройки. После войны страна пополнила свой броненосный флот девятью трофеями – восемью броненосцами и одним броненосным крейсером. В готовящейся к публикации третьей части книги дана характеристика послевоенного развития японского кораблестроения, приведены описания восьми трофейных русских броненосцев и восьми кораблей этого класса, вошедших в строй после войны с Россией. В этой же части помещены приложения, позволяющие более полно оценить этапы развития кораблестроения в Европе, в первую очередь в Британии, и в Японии.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.

Прим. OCR: К сожалению упомянутых второй и третьей части не найдено.

Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, и Япония не оптимально использовала средства: уже в ходе войны с Россией заложив целых пять броненосцев и броненосных крейсеров, из которых даже два первых “Катори” и “Касима”, строившиеся в Англии, принять участие в боевых действиях явно не успевали, если принять два года за среднее время постройки каждого корабля. Видимо, в руководстве страны не имелось единого мнения о сроках начала войны с Россией. Но победили сторонники быстрейшего начала военных действий, видевшие как будущий противник после непростительной заминки пытается усилить свой флот новыми броненосцами и справедливо считавшие, что промедление грозит поражением. Закладку трёх других уже на собственных верфях (“Цукуба”, “Икома”, “Курама”) оправдать можно лишь надеждами на большую контрибуцию, которым осуществиться не удалось.

В 1909 г. расходы на флот ведущих морских стран составили: Англия – 351427, США – 287787, Германия – 195381, Франция – 133558, Россия – 100280, Италия – 77562, Япония – 72028 тыс. руб.

По смете 1910 г. на расходы по строительству и содержанию японского флота парламент разрешил затратить 76080 тыс. руб. Среднегодовой государственный расход за 1897, 98, 99 гг. составил 233540000 иен, а средние морские расходы за это время – 56860000 иен. Средний государственный годовой расход за 1907, 08, 09 гг. – 585890000 иен, а средние затраты на флот – 71960000 иен. Таким образом, бюджет вырос на 151%, а морские расходы – на 26%. Следует учесть, что в эти расходы входили затраты на расширение флота, постройку новых кораблей взамен погибших в войне и на подъём, ремонт, приведение в боевую готовность русских кораблей, затопленных в Порт-Артуре.

На фоне начавшейся гонки морских держав в области кораблестроения перед первой мировой войной усилия Японии выглядели достаточно скромно, тем не менее появление в составе её флота линкоров типа “Сацума” всполошило все страны не менее, чем появление английских дредноутов. [6,33]

| Страна\Фин. Год* | 96\97 | 97\98 | 98\99 | 99\00 | 00\01 | 01 \02 | 02\03 | 03\04 |

| Англия | 212\99 | 215\92 | 225\99 | 260\109 | 27 0\1 36 | 292\139 | 29 5\1 36 | 32 5\155 |

| Россия | 59\29 | 62\22 | 68\28 | 82\32 | 88\37 | 98\39 | 102\36 | 108\42 |

| Япония | 38\28 | 78\60 | 69\48 | 51 \35 | 41 \20 | 38\15 | 29\09 | 30\07 |

| *В числителе показана величина общего морского бюджета в миллионах рублей, а в знаменателе — его часть, приходящаяся на судостроение. |

Броненосное судостроение в Англии

Все девять первых японских броненосцев, кроме трофейных, строились в Англии, стране, у которой в те годы броненосный флот значительно превосходил флоты возможных противников. А у этой передовой в те времена судостроительной державы, как, впрочем, и у стран, ее соперниц, стройной доктрины броненосного судостроения еще не имелось, она только зарождалась. Крымская кампания 1874-1875 гг., где впервые на практике в боевых условиях применены паровые, в частности, бронированные, железные суда, еще маломореходные, с несовершенными машинами и артиллерией, показала и неоспоримые преимущества этих “гадких утят” перед парусными деревянными линкорами, свой век в военных флотах уже отживших.

Убедившись в полезности бронирования, машин, работающих на винт а не на гребное колесо и дающих возможность свободно маневрировать невзирая на направление ветра, (о преимуществах, даваемых большими скоростями, и увеличением калибра и скорострельности артиллерийских орудий, корабелы уже прекрасно знали в эпоху расцвета парусных кораблей) судостроители Великобритании и других стран еще долго вырабатывали оптимальный тип броненосца.

Они пытаясь опытным путем реализовать свои идеи, очень разные, а в итоге конструкторских поисков за эти переходные с 1866 по 1889 годы у Англии появилось немало кораблей, сильно отличающихся друг от друга по вооружению, системе бронирования, маневренным качествам, что их непросто оказывалось свести в эскадру. Впрочем, и на тактику боевого использования этих кораблей взгляды также разнились, порою будучи диаметрально противоположными.

Многим будущий морской бой представлялся беспорядочной свалкой, в которой находилось место и тарану. Отзвуки этих теорий можно встретить и у В.П. Костенко при его анализе результатов Цусимского сражения. Почти в одно и то же время флот владычицы морей пополняется кораблями, отличающимися друг от друга расположением орудий, их защитой, бронированием: “Александра” (“Alexandra”), “Сюперб” (“Superb”), “Темерер” (“Temeraire”), “Нептун” (“Neptune”), “Султан” (“Sultan”), “Геркулес” (“Hercules”), “Монарх” (“Мопагх”).

Все вышеуказанные корабли сильно отличались друг от друга и сведение их в одну эскадру вызвало бы немалые трудности при управлении ею в бою. И все они могут считаться лишь опытными, не получившими дальнейшего развития в потомках. Современники считали, что существенными их недостатками являлись почти полное отсутствие средней и малокалиберной артиллерии, малые углы обстрела и низкая скорострельность орудий главного калибра.

В 1889 г., не возлагая особых надежд на успешное применение во время боя в открытом море готовящихся к вводу в строй однотипных башенных броненосцев “Виктория” (“Victoria”, 1887-96 гг., переименован из “Санс Парейл” (“Sans Pareil”), “Трафальгар” (“Trafalgar”, 1887-1900 гг.) и “Найл” (Nile, 1888-00 гг.), английское адмиралтейство под влиянием общественного мнения и настойчивых требований морских офицеров, оказалось вынуждено заняться разработкой более сбалансированного корабля этого типа. Главный судостроитель английского морского министерства г-н Уайт в своей записке от 10 апреля 1889 г., прочитанной в обществе корабельных инженеров, развил перед аудиторией идею, которая и послужила основанием для создания всех последующих броненосцев британского флота.

Англичане твёрдо уяснили, что затрачивать огромные средства на создание кораблей этого класса без всестороннего обоснования его характеристик и последующих натурных испытаний оказалось слишком рискованно. Поэтому для участия в разработке броненосца нового поколения привлекались опытные флотские офицеры и решено в текущем году начать строить лишь один опытный корабль -“Худ” (“Hood”). Уже за время его постройки стали выясняться все преимущества нового броненосца перед кораблями более старых типов и поэтому, не дожидаясь окончания его строительства и испытаний, заложена целая серия из семи судов, известных как броненосцы класса “Роял Соверен”, ярко выраженные характерные особенности которых обязательно повторялись в кораблях последующих серий лишь совершенствуясь.

Крупнокалиберная артиллерия расположилась в оконечностях в симметрично расположенных барбетах, имеющих углы обстрела по 130° в каждую сторону от диаметральной плоскости. Этот принцип, казавшийся позднее таким простым и очевидным, тогда являлся сравнительно новым. На всех чуть ранее построенных кораблях британского флота башни для крупнокалиберной артиллерии располагались либо ближе к миделю: “Трафальгар”, “Найл”, “Тандерер” (“Thunderer”), либо и вовсе в средней части корпуса: “Нептун”, “Инфлексибл” (“Inflexible”, 1876 г.), “Агамемнон” (“Agamemnon”, 1879 г.), “Аякс” (“Ajax”, 1876 г.), “Колоссус” (“Colossus”, 1882 г.), “Эдинбург” (“Edinburgh”, 1882-98 гг.). Корабли же “Виктория” и более старые “Руперт” (“Rupert”, 1872- 93 гг.), “Конкерор” (“Congueror”, 1881 г.), “Хиро” (“Него”, 1885 г.) имели по одной носовой башне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/1074177/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998.webp)