Александр Мандель - Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть II. Линкоры типов “New York”, “Oklahoma” и “Pennsylvania”

- Название:Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть II. Линкоры типов “New York”, “Oklahoma” и “Pennsylvania”

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мандель - Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть II. Линкоры типов “New York”, “Oklahoma” и “Pennsylvania” краткое содержание

В геополитической расстановке сил на море возникла новая реальность, и базировалась она на быстром и массовом появлении “стандартных линкоров” – в первую очередь кораблей с 356-м орудиями. Как же проектировались и строились эти, по сути дела эпохальные, корабли, и как они несли свою долголетнюю службу? К сожалению, в военно-морской литературе, изданной на русском языке, можно почерпнуть не слишком много сведений об этих кораблях. Как и в случае с первыми американскими дредноутами, фактически единственными источниками информации являются журнальные статьи и справочники разных лет и изданий, сведения в которых зачастую противоречат друг другу. Особенно это касается сведений о бронировании (в первую очередь палубном) кораблей, а также данных о проведенных модернизациях.

Прим. OCR: Разные имена одного из авторов (Мандель) в первой и второй части книги не ошибка - так в первоисточнике.

Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть II. Линкоры типов “New York”, “Oklahoma” и “Pennsylvania” - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помимо некоторого снижения скорости, недостатки от оставления паровых машин на “Oklahoma” были те же, что и на линкорах типа “New York”. Помимо необходимости частых регламентных работ, всевозможных переборок механизмов и регулировок, особенно досаждала вибрация; для “Oklahoma” критический диапазон скоростей, при которых она была особенно сильной, составлял 11,0-12,6 узла. Запрос о возможности замены механизмов на “Oklahoma” также был включен в рапорт Командующего флотом в преддверии формирования морского бюджета 1934 г., однако по тем же причинам работы проведены не были, а во второй половине 30-х годов, когда деньги, в принципе, нашлись бы, проведению модернизации мешала сложная международная обстановка и, в частности, быстро ухудшающиеся отношения с Японией, из-за чего вывод из строя крупных кораблей с 1936 г. был запрещен специальным распоряжением президента США.

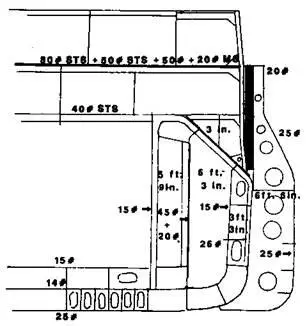

Линейный корабль “Nevada". (Поперечное сечение в рвйоне мидель-шпангоута после установки булей)

Как и на предыдущих кораблях, была на четверть (до 400 кВт) увеличена мощность каждого из 4 турбогенераторов.

В ходе модернизации были увеличены вдвое (до 30°) предельные углы возвышения орудий главного калибра. Кроме того, полностью заменили системы управления огнем; вместо старого оборудования на корабли установили приборы и системы, аналогичные тем. что несли линкоры “Большой пятерки”. Как и на предыдущих линкорах, необходимость размещения новых боевых постов с этой аппаратурой потребовала установки двух одинаковых массивных трехъярусных конструкций “топов”. Однако, в отличие от линкоров типа “New York”, на модернизированных линкорах типа “Nevada” оба топа располагались почти на одной высоте (кормовой чуть выше) поверх массивных треногих мачт, которые установили вместо традиционных американских ажурных мачт-“башен”.

Противоминная батарея линкоров была значительно сокращена и полностью перестроена. Сняли все орудия, установленные в корпусе, а их порты заделали – такой шаг, помимо увеличения мореходности, позволил увеличить располагаемую площадь для размещения экипажа и улучшить бытовые условия. При этом после снятия кормового орудия его каземат не был заделан заподлицо с обшивкой, и в результате на кормовой оконечности остался характерный уступ, ставший специфической чертой линкоров этого типа, хорошо заметной на фотографиях, особенно при виде сбоку.

Для нового размещения противоминной батареи на палубе полубака в средней части корабля была возведена надстройка, по архитектуре являвшаяся типичным казематом, но без броневой защиты, и аналогичная подобной надстройке, изначально имевшейся на последних типах “стандартных линкоров” (корабли типа “New Mexico” и линкоры “Большой Пятерки”). В этом “каземате” с каждого борта было установлено по 5 противоминных орудий; еще 2 орудия стояли открыто ярусом выше на палубе надстройки по бокам боевой рубки. Таким образом, после модернизации корабли несли по 12 127мм 51-кал. орудий на каждом борту. Подача снарядов осуществлялась цепными элеваторами с электроприводами мощностью 3 л.с., предельная скорость подачи составляла 20 снарядов в минуту.

К этому времени в качестве стандартного зенитного вооружения модернизируемых линкоров было разработано 127мм/25 зенитное орудие, имевшее возможность при необходимости вести огонь и по надводным целям. При модернизации линкоры типа “Nevada” получили по 8 таких орудий – по 4 на борт, на палубе надстройки. Системы управления этих орудий размещались на носовой надстройке.

Было установлено новое радио и радиопеленгаторное оборудование.

Стандартное шлюпочное вооружение модернизированных линкоров составляли до 16 шлюпок и катеров, весельных и моторных (с бензиновыми двигателями). Располагались они, в основном, .на шлюпочной палубе позади трубы – между батареями 127-мм зениток.

Позади боевой рубки, в основании носовой треноги, возвели большую надстройку с обширной ходовой рубкой, на крыше которой установили 20-футовый дальномер противоминной батареи в броневой башенке. На этой же надстройке, но чуть дальше в корму, на открытых мостиках располагались дальномеры зенитной батареи; ее посты управления размещались чуть сзади и ярусом ниже, также в открытых установках. Именно из-за необходимости размещения столь объемной надстройки трубу линкора и “сдвинули” немного назад, при этом по бокам ее установили рубки постов управления 4-мя прожекторами, а сами прожектора располагались поверх этих рубок.

Для корректировки огня корабль получил авиагруппу из 3 гидросамолетов и пороховую катапульту для их запуска на крыше башни ГК №3. Для обслуживания этой катапульты использовались электрические шлюпочные краны (при их повороте назад), для чего сами краны заменили на более мощные и вместе с колоннами-основаниями переставили назад на уровень среза полубака, а их стрелы усилили и удлинили. Механизмы приводов кранов находились внизу, под броневой палубой, что защищало их как от боевого воздействия, так и от погодных условий.

Как и на других линкорах, ангара не было, и самолеты хранились непосредственно на катапультах. Изначально планировалось, что два самолета будут храниться на юте, один на катапульте, другой рядом с ней, и третий на катапульте 3-й башни или рядом с ней на крыше башни. Реально часто все три самолета хранились непосредственно на своих тележках на катапультах, причем 2 наверху, на катапульте 3-й башни, где высота давала им лучшую защиту от брызг и ударов волн особенно в свежую погоду.

В некоторых случаях корабли принимали и по 4 самолета, хотя для их нормального обслуживания не хватало места, и такой вариант считался “сверхштатным”. Пневматическая катапульта на юте, установленная в 1922 г., также была заменена на более надежную и мощную пороховую. Для ее обслуживания на кормовой оконечности палубы установили грузовую стрелу, замененную в 1936 г. на более мощный электрический кран с переменным углом подъема.

Для эксплуатации самолетов была оборудована цистерна авиабензина. Учитывая его весьма высокую летучесть и горючесть, цистерну постарались “задвинуть” как можно дальше от жизненно важных органов корабля: погребов, котлов, машин и рулевых приводов. В итоге место для этой цистерны нашлось в самом носу во 2 отсеке глубоко в подводной части корабля, сразу позади бульба.

Столь удаленное расположение цистерны от катапульт и постов заправки породило проблему подачи топлива. Командованию кораблей решительно не нравилась идея перекачки крайне пожароопасного топлива через весь корабль, в итоге была введена практика подачи топлива на корму по тонкому гибкому трубопроводу (шлангу), который в носовой части поднимался от цистерны на верхнюю палубу и далее шел по наружному борту. Этот трубопровод в “развернутом” состоянии можно увидеть на ряде фотографий этих линкоров 30-х годов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майк Резник - Запрос по торгам о Соединенных Штатах Америки [ЛП]](/books/1148381/majk-reznik-zapros-po-torgam-o-soedinennyh-shtatah.webp)