Андрей Михайлов - Броненосные корабли типа “Дойчланд”

- Название:Броненосные корабли типа “Дойчланд”

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Михайлов - Броненосные корабли типа “Дойчланд” краткое содержание

Ни один из находящихся в строю тяжелых крейсеров не в состоянии противостоять меткому залпу орудий “Дойчланд”. Важнейшие узлы кораблей этого класса не защищены броней, и действие 280-мм фугасного снаряда будет разрушительным. Конечно, крейсера могут ответить огнем своих 203-мм орудий, но у германского корабля самые уязвимые пункты бронированы достаточно надежно, во всяком случае он может выдержать гораздо больше попаданий, чем его “тонкокожие" противники.

Без преувеличений можно сказать, что создание “Дойчланд" и однотипных кораблей полностью меняет привычную стратегию и тактику войны на море, равно как и многие взгляды на кораблестроение.

Из американского журнала “Naval Engineering Journal". Июнь 1933 г.

Броненосные корабли типа “Дойчланд” - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тяжелая артиллерия: шесть орудий 280 мм (длина ствола 52 калибра) в двух башнях). Вспомогательная артиллерия: восемь 150-мм (55 клб) орудий за щитами на тумбовых лафетах.

Зенитная артиллерия: только на “Дойчланде” имела три орудия 88 мм на тумбовых лафетах, с 1934-35 гг. шесть 88-мм (75 клб) спаренных орудий. Позднее на корабле установили шесть 105-мм (65 клб) орудий на старых лафетах от 88-мм орудий, восемь 37-мм (83 клб) спаренных орудий и восемь 20-мм (65 клб) орудий на тумбовых лафетах. Затем 37-мм орудия заменили 40-мм автоматами “Бофорс-28” на одиночных лафетах (“Адмирал Шеер”) и 20-мм автоматами, количество которых постоянно увеличивалось. Так, к концу войны “Адмирал Шеер” имел 28 таких орудий: четыре счетверенных, шесть спаренных, а позже – восемь 37-мм и 33 20- мм зенитных автомата.

На корабле “Адмирал граф Шпее” во время его рейда стояло двенадцать 20-мм зенитных орудий. На “Лютцове” к концу войны стояло шесть 40-мм орудий “Бофорс- 28”, десять 37-мм и 28 20-мм зенитных автоматов. Торпедное вооружение на всех кораблях включало восемь 533-мм труб в двух четырехтрубных торпедных аппаратах. На “Дойчланде” в начале его службы стояли 500-мм торпедные аппараты.

Энергетическая установка. Следует подчеркнуть, что именно в отношении энергетической установки кораблей типа “Дойчланд” германский военно-морской флот вступил на совершенно новый путь, по которому вскоре пошли все флоты мира: главными двигателями “карманных линкоров” стали дизели. Впервые в истории подобными двигателями были оснащены корабли такого водоизмещения и типа. Поэтому стоит подробнее остановиться на истории разработки дизельных двигателей применительно к боевым кораблям.

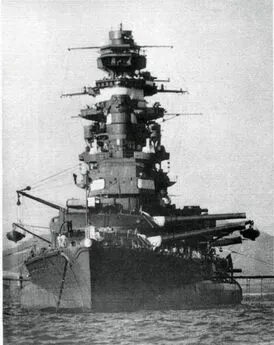

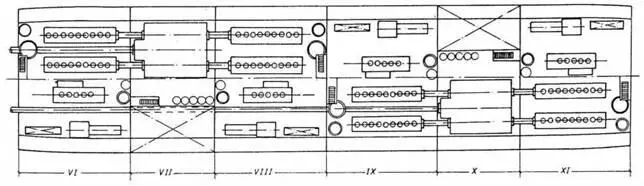

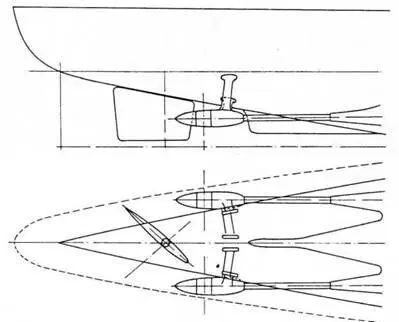

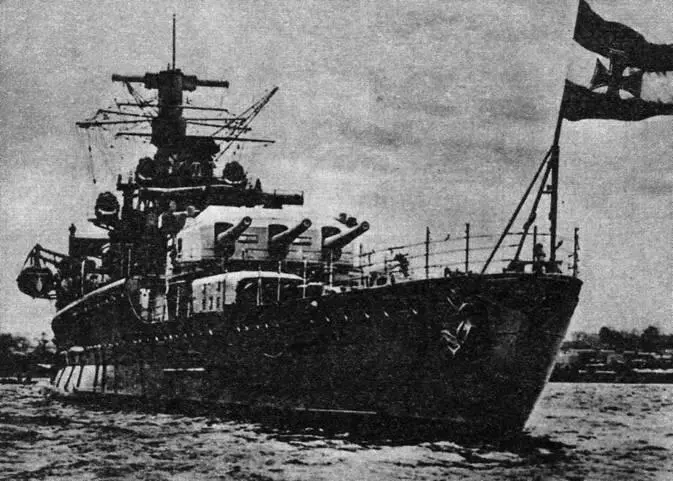

Броненосный корабль типа “Дойчланд”.

(План машинного отделения и схема расположения винтов и руля)

С названием “дизель” неразрывно связано два имени. Первое из них – Рудольф Дизель, изобретатель нового двигателя. Второе – с машиностроительным заводом Аугсбург-Нюр^берг (“МАН”), строившим и совершенствовавшим эти двигатели. Большой вклад в развитие дизеля внесли и другие люди и фирмы: всемирно известный концерн Круппа, компания “Бенц” (позже “Даймлер-Бенц” и “Мерседес-Бенц” в Мангейме).

Дизели начали создавать в Аугсбурге, а вскоре и в Нюрнберге. Почти сразу же возникла мысль, что дизель – это идеальный двигатель для кораблей. Об этом говорил и сам Рудольф Дизель в статье, опубликованной в 1893 г., которая называлась: “Теория и устройство рационального двигателя внутреннего сгорания, заменяющего паровые машины и иные, существующие ныне, силовые установки”.

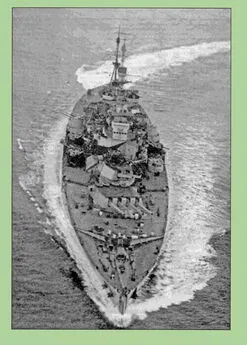

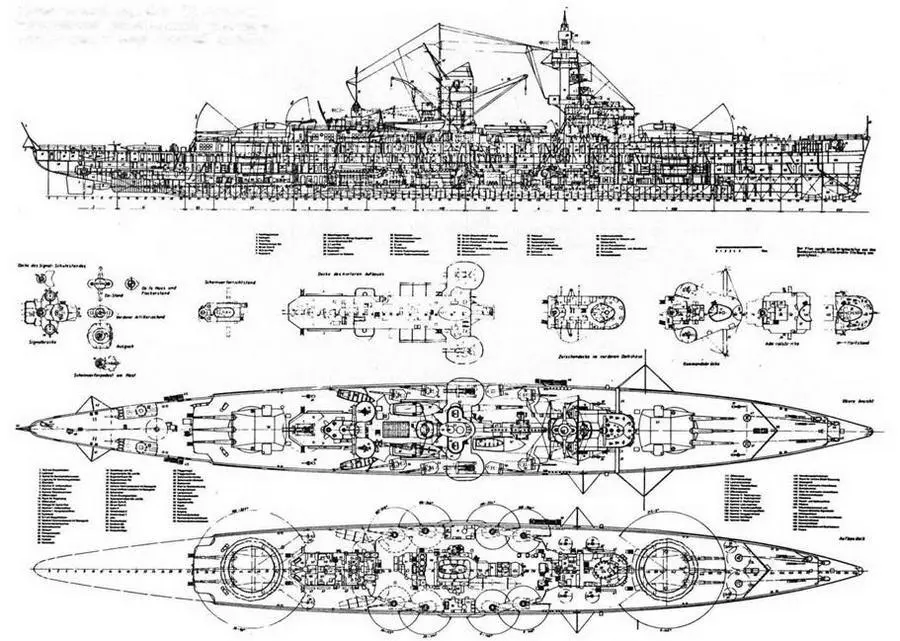

Броненосный корабль “Дойчланд”. (Продольный разрез,планы мостиков, вид сверху и план верхней палубы)

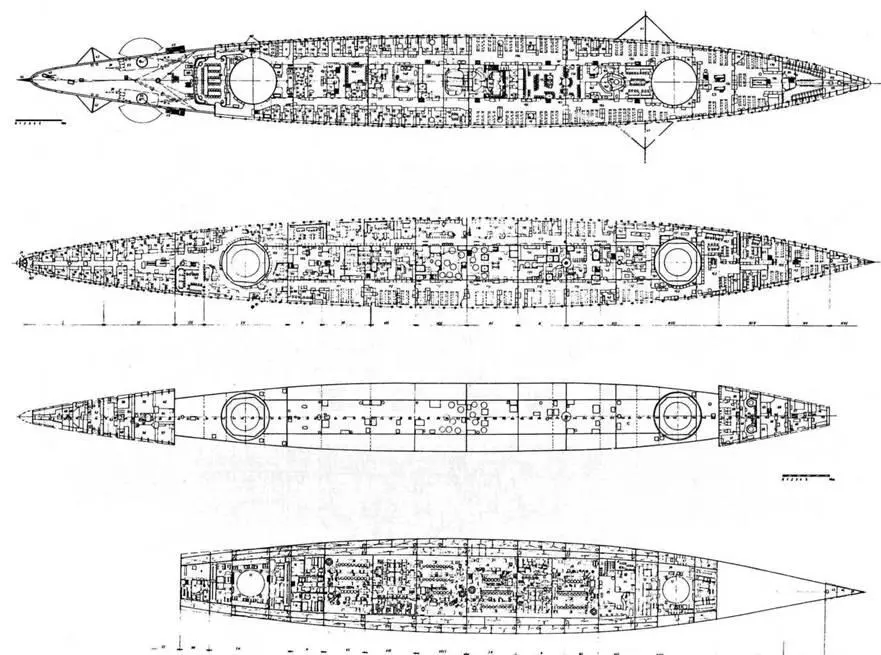

Броненосный корабль “Дойчланд”. (Теоретический чертеж, планы палуб и трюма)

Энергичную поддержку изобретатель дизеля получил от директора Аугсбургского машиностроительного завода Генриха Буца, который в 1897 г. в беседе с одним американским специалистом сказал: “Нет никаких причин считать преувеличением или фантазией предположение, что в ближайшем будущем тяжелые военные корабли будут оснащены дизельными двигателями.” Это предсказание полностью сбылось.

Дизельные двигатели обладали рядом несомненных преимуществ перед любыми другими, что выражалось в отсутствии котлов, значительной экономии занимаемого внутреннего пространства, быстрой подготовке к запуску, обслуживании, не требующем тяжелого физического труда, значительном сокращении обслуживающего персонала, более экономном расходовании горючего и, следовательно, большей дальности плавания корабля, более легкой и чистой загрузке горючего и высокой степени безопасности при обслуживании.

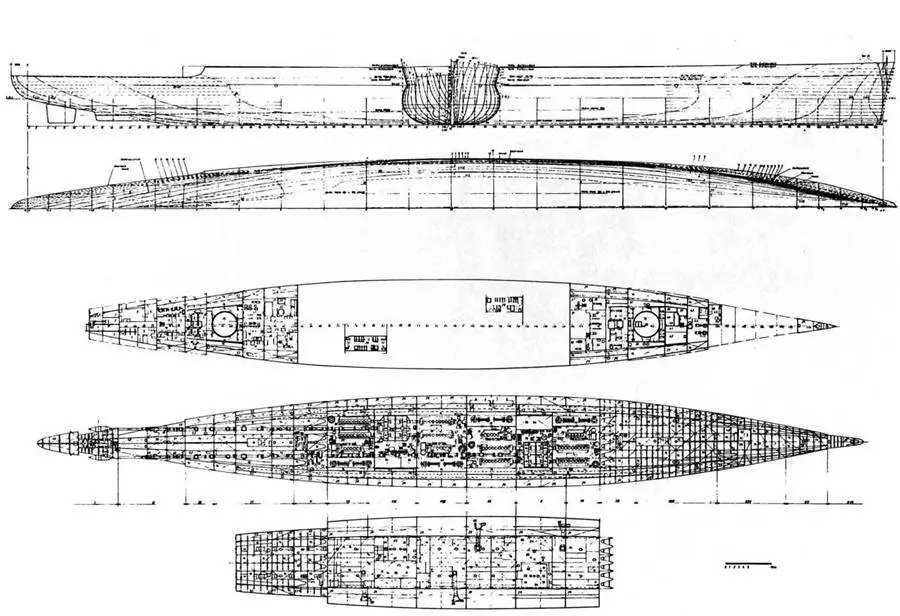

Броненосный корабль “Дойчланд” после вступления в состав флота.

Конечно, и дизели не были лишены недостатков. Первые их модели имели непомерно высокий вес. Но эта проблема решалась совершенствованием материалов, и трудности успешно преодолели. Однако в Германии не торопились с признанием новых двигателей. Во флотах других стран дело шло быстрее. Франция уже в 1905 г. изготовила 4 дизеля для двух подводных лодок. Их мощность равнялась 300 л.с. при 400 об/минуту. Двигатели были четырехтактными, два из них с переменным ходом, два с постоянным.

Именно в это время между фирмой МАН и министерством военно-морского флота Германии прошли переговоры, касавшиеся производства дизелей для подводных лодок. Не было проблем и с двигателем, созданным для военно-морских сил Германии еще в 1903 г. (мощность 140 л.с., 400 об/мин). Но он так и не был установлен на подлодке, а использовался как стационарный опытный двигатель на верфи в Вильгельмсхафене. Известно, что в ходе первой мировой войны фирма МАН поставила 553 дизеля для подводных лодок. Их мощность была различной в зависимости от типа подлодок и их размеров. Наиболее мощным из них был двигатель в 3000 л.с. Все эти двигатели были четырехтактными, и их разрабатывали на заводе в Аугсбурге.

Завод же в Нюрнберге сконцентрировал свои усилия на создании двухтактных дизелей большой мощности, предназначенных для крупных военных кораблей. Так, по программе 1907-09 гг. было заложено 5 линкоров типа “Кайзер” (“Кайзер”, “Кайзерин”, “Фридрих дер Гроссе”, “Кениг Альберт” и “Принц-регент Луитпольд”). Поначалу их наметили оборудовать только турбинами. Но в процессе строительства был избран новый путь: “Принц-регент Луитпольд” стал первым крупным кораблем, на котором в качестве эксперимента на средний вал должен был работать дизель. Внешние валы вращались турбинами. Поэтому с самого начала устанавливались две группы турбин и уменьшенное количество котлов. Однако средний вал так и не поставили: сперва планируемый дизель не был до конца разработан, а затем уже закончилась и первая мировая война. Стоит заметить, что и с двумя валами “Принц-регент Луитпольд” не уступал однотипным кораблям ни в скорости, ни в маневренности.

Предполагалось также создать шестицилиндровый двигатель мощностью 12000 л.с. Но работы, производившиеся на заводе в Нюрнберге с 1910 по 1917 г., столкнулись с трудностями, которые можно было и предвидеть. Поставленная задача по своей сложности намного превосходила все предыдущие, так что конструкторы, мужественно взявшиеся за нее, заслуживают уважение, так как до тех пор создавались дизели мощностью всего 200 л.с. на цилиндр, а здесь их приходилось 2000 или же в десять раз больше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: