В. Котельников - ИСТРЕБИТЕЛЬ P-63 «КИНГКОБРА»

- Название:ИСТРЕБИТЕЛЬ P-63 «КИНГКОБРА»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО «Редакция журнала «Моделист-конструктор»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Котельников - ИСТРЕБИТЕЛЬ P-63 «КИНГКОБРА» краткое содержание

Данный выпуск познакомит вас с американским истребителем Белл P-63 «Кингкобра», широко применявшемся в советских ВВС. Он использовался в боевых действиях на Дальнем Востоке в августе 1945 г. и служил в нашей авиации до начала 1950-х гг.

ИСТРЕБИТЕЛЬ P-63 «КИНГКОБРА» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

После войны «Кингкобры» в США с вооружения сняли. Некоторые из них использовали для различных экспериментов.

Освоение больших скоростей привело к активному изучению стреловидного крыла. Командование военно-морского флота в рамках своей новой самолётостроительной программы предложило «Белл» построить летающий стенд с крылом с углом стреловидности 35°. Для этих целей у ВВС выкупили два P-63 без вооружения.

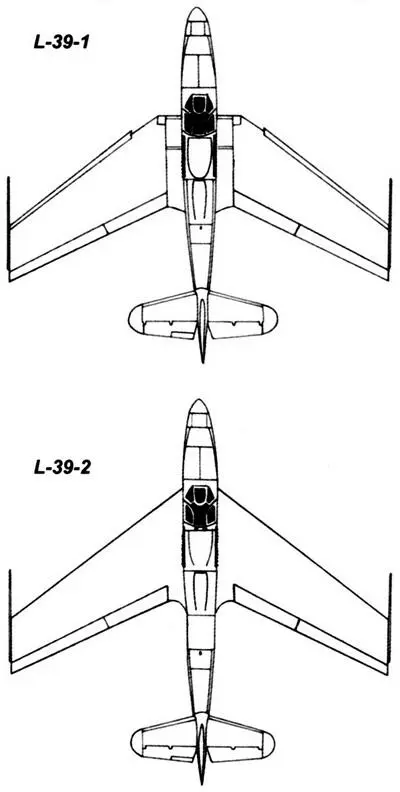

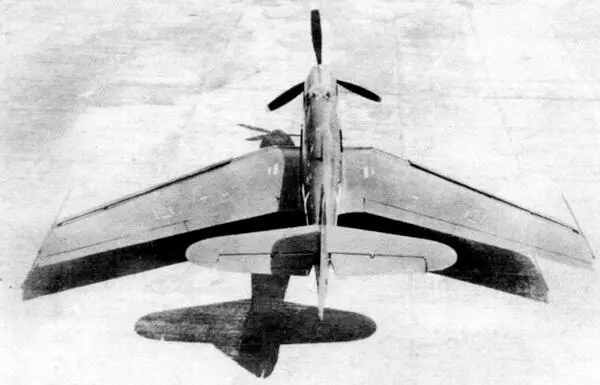

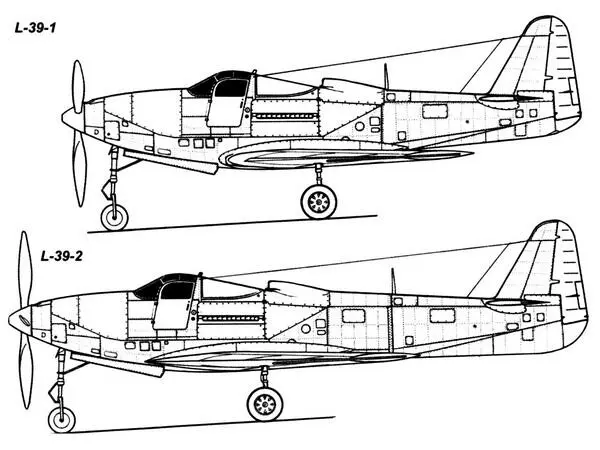

Первая машина, получившая обозначение L-39 (или L-39-1), имела фюзеляж от P-63C и доработанные консоли от P-63E. Их состыковали с помощью вставок. Крыло получило новые законцовки с кромкой, параллельной оси самолёта. Предусмотрели установку предкрылков и закрылков.

Передняя стойка шасси в полёте убиралась, как обычно. А вот основные опоры, развёрнутые соответственно оси самолёта, девать было некуда. Поэтому их зафиксировали, а ниши для уборки зашили.

Заднее остекление фонаря пилотской кабины ликвидировали, зашив металлическим листом. За местом пилота стояли две кинокамеры, направленные на крыло. На крыло наклеивались нити, по движению которых судили о характере обтекания.

Первый полёт состоялся 23 апреля 1946 г. с заводского аэродрома в Ниагара-Фоллз. Машину пилотировал О. Джонстон. По его воспоминаниям, он три дня пытался заставить самолёт нормально лететь, но так и не преуспел в этом. L-39 был очень неустойчив, всё время старался «клюнуть» вбок. Сваливание при этом каждый раз оказывалось неожиданным.

Решив, что проблема в центровке, фюзеляж за двигателем удлинили на 1,2 м, под хвостовой частью смонтировали гребень увеличенной площади. Четырёхлопастной пропеллер заменили на более лёгкий трёхлопастной от «Аэрокобры». После этого положение немного улучшилось. С 22 августа самолёт летал в Лэнгли. От «Белл» его испытывал Ч. Гудмэн, от NACA — Р. Чэмпин.

В полётах опробовали разные варианты установки предкрылков. Наилучшим оказался тот, в котором они занимали 60–70 % размаха крыла.

Второй экземпляр L-39 (L-39-2) начали испытывать в конце весны 1946 г. Крыло на нём переделали, приблизив к крылу экспериментального самолёта X-2. Корневая часть, на первой машине взятая от P-63, была заменена новой, тоже стреловидной. Предкрылки отсутствовали. На этой машине сначала летал Джонстон, а с 20 июля Дж. Вулемс. 11 сентября самолёт передали в Лэнгли и продолжили испытания там. Программу завершили 26 августа 1947 г.

На двух машинах испытывали V-образное («бабочковое») хвостовое оперение. В 1948 г. под него доработали один RP-63G-1 и один P-63A-9. Новинку успешно опробовали. Новое оперение получилось легче, чем классическое, и работало достаточно эффективно. Но на боевых самолётах американцы его использовать не стали.

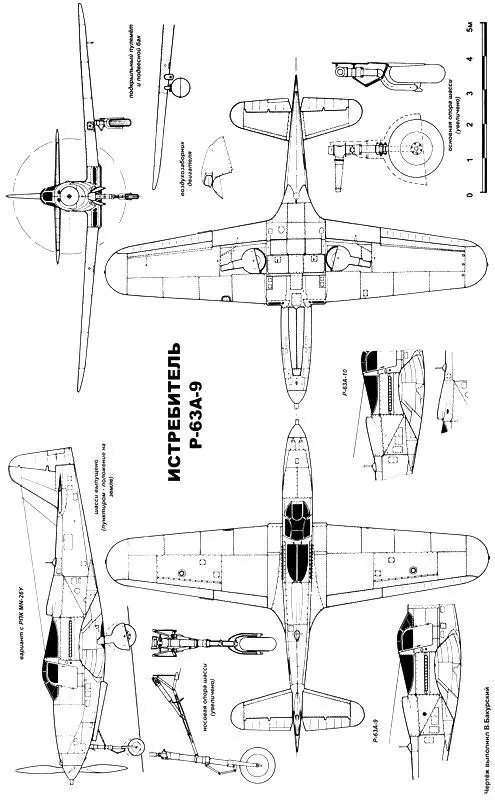

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

P-63 — одноместный истребитель, одномоторный цельнометаллический свободнонесущий моноплан с убирающимся шасси. Самолёт отличался нетрадиционной компоновкой с расположением двигателя в средней части фюзеляжа. Мотор устанавливался носком коленвала вперёд и вращал трансмиссионный вал, проходивший под полом пилотской кабины. От трансмиссионного вала приводился редуктор, находившийся в самом носу фюзеляжа. На выходном валу понижающего редуктора крепился воздушный винт.

Технологически истребитель членился на шесть основных узлов, собиравшихся отдельно.

Фюзеляж типа полумонокок состоял из двух секций: передней и задней, соединявшихся на болтах. Основой передней части являлась корытообразная конструкция, открытая сверху для присоединения других узлов. Её каркас образовывали два лонжерона коробчатого типа, идущие по всей длине, связанные между собой системой поперечных рам, полом пилотской кабины и картером двигателя. Силовой набор дополняли несколько шпангоутов и стрингеров. В самом носу располагался редуктор, прикрытый спереди бронеплитой. За ним находился отсек вооружения. Сверху и с боков его прикрывали три быстросъёмные панели, крепящиеся на лёгком каркасе.

От отсека вооружения противопожарная перегородка отделяла кабину лётчика, выполнявшуюся как отдельный узел. Фонарь кабины — неподвижный, состоял из козырька, включавшего плоскую панель из бронестекла, верхних панелей и отъёмной задней части. С боков в кабине имелись двери автомобильного типа, открывавшиеся наружу назад по полёту. Правая дверь считалась основной, левая — аварийной (у неё не было упора открытого положения); при необходимости обе они целиком сбрасывались. Окна дверей могли опускаться и подниматься, но не вращением, а движением ручки вверх-вниз. Остекление спереди и с боков — из триплекса, остальное — из оргстекла.

Лётчик сидел в металлическом кресле с чашкой под парашют. Положение кресла регулировалось под рост человека, но только вперёд-назад. За местом пилота имелась жёсткая рама, которая должна была защитить его при капотировании.

За пилотской кабиной находилась вторая противопожарная перегородка, а за ней — мотоотсек. Через него проходили лонжероны центроплана, собиравшегося как отдельный узел. В мотоотсеке располагался двигатель с агрегатами, а в центроплане под ним — радиаторы. Все они устанавливались в каналах, начинавшихся от окон в передней кромке корневой части крыла. Выход нагретого воздуха осуществлялся через окна в задней части центроплана, снабжённые регулировочными совками.

За двигателем передняя часть фюзеляжа заканчивалась разъёмом, к которому присоединялась задняя часть. В ней размещались маслобак, прикрытый сзади бронеплитой, и радиостанция. Ближе к хвосту она пересекалась горизонтально расположенной трубой, через которую продевался лом, когда требовалось приподнять хвост самолёта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Поселягин - Истребители: Я – истребитель. Мы – истребители. Путь истребителя [сборник litres]](/books/1065378/vladimir-poselyagin-istrebiteli-ya-istrebitel-m.webp)