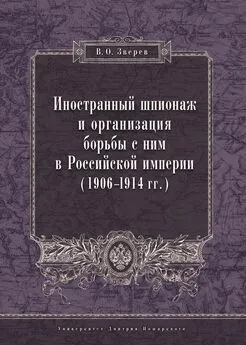

Вадим Зверев - Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.)

- Название:Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Зверев - Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.) краткое содержание

Монография предназначена для профессорско-преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов) вузов, а также всех тех, кто увлекается историей иностранного шпионажа и отечественных органов государственной безопасности.

Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Огульные обвинения иностранцев в шпионаже в условиях мира, отмеченные в названной литературе, во многом были надуманными. Тем временем озабоченность военного и политического руководства страны по поводу возможной государственной измены со стороны немцев в случае войны на западном фронте имела под собой определенные основания. Находящаяся в нашем распоряжении подборка рассекреченных документов и архивных дел свидетельствует о военной опасности, которая исходила от немцев-колони-стов в приграничных губерниях Российской империи. К наиболее очевидным факторам восприятия этой опасности можно отнести следующие.

Первый фактор военной опасности, исходившей от колонистов: специфика расселения немецких подданных. Изначально первопоселенцы и новоселы не стремились в дальние края (Поволжье и Сибирь). Путь туда был не только длительным, трудным и затратным, но и сопряженным с различными угрозами, главным образом болезнями (эпидемиями) и преступными посягательствами в отношении чужестранцев. Поэтому многие из колонистов предпочитали останавливаться в пределах приграничных военных округов России, где были сосредоточены портовые города, военные крепости и другие объекты, имевшие стратегическое военно-политическое и военно-экономическое предназначение.

Однако если опустить соображения финансового характера и личной безопасности, то выбор места жительства приезжих, на взгляд военных, был неслучайным и оправданным, так как способствовал скрытному и тесному ознакомлению с военной инфраструктурой русского приграничья. Обеспокоенность управления генерал-квартирмейстера штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа (центральный аппарат военно-окружной разведки) вызывало «недружелюбно настроенное иностранное население», проживающее в Петербургской, Архангельской, Лифляндской, Эстляндской, Новгородской, Олонецкой и Псковской губерниях (от общего числа жителей семи губерний: финнов 25, 85 %, литовцев 6, 35 %, немцев 1, 35 % [119] Баженов. Указ. соч. С. 30.

).

Исходя из перечня наиболее значимых оборонных объектов и естественных препятствий, отмеченных в ежегодных обзорах «Обозрение Петербургского военного округа» (под грифом «Секретно») [120] Там же. С. 1–55; Обозрение Петербургского военного округа. Ч. 1, Отд. 1. Главы 3–4 / сост. Генерального штаба подполковник Пфейфер. 1905. С. 1–153; Атлас чертежей к обозрению Петербургского военного округа. СПб., 1906. С. 1–22; Обозрение Петербургского военного округа. Маршруты грунтовых дорог. Кн. 1 / сост. Генерального штаба полковник Шильдбах. СПб., 1906. С. 1–88; Обозрение Петербургского военного округа. Ч. 1, Отд. 1. Глава 2. Обзор сети сухопутных и водяных сообщений округа / сост. Генерального штаба полковник Шильдбах. СПб., 1907. С. 1–88; Обозрение Петербургского военного округа. Описание Паргаловской позиции. СПб., 1911. С. 1–22.

, по нашему мнению, внимание некоторых немцев (как подданных Германии – вероятного противника России) могло быть нацелено на военно-промышленную индустрию Петербургской губернии (Сестрорецкий оружейный завод, Петербургский патронный и еще пять оборонных заводов), а также прибрежье Балтийского моря (фарватеры, рифы, острова, рельеф местности, места удобные для наблюдения за берегом и морем). Поэтому те из жителей колоний (не только мужчины, но и женщины), которые проявляли чрезмерную любознательность к оружейным, патронным и судостроительным предприятиям военного и морского министерств, а также к ландшафту морского побережья и возможным направлениям высадки вражеского десанта, воспринимались военно-окружной разведкой как источник потенциальной угрозы военной и морской безопасности столичного округа и государства.

Примером чрезмерной концентрации немецкого населения в районе, имеющем оперативно-тактическое назначение (с точки зрения военного планирования армии вторжения) являлась Волынская губерния. По данным на февраль 1911 г. из 12-ти уездов Волыни, западная часть которой граничила с Царством

Польским и австро-венгерской Галицией, восемь уездов (или 613 деревень) были полностью заселены немцами (Владимиро-Волынский, Дубенский, Житомирский, Изяславский, Луцкий, Овручский, Островский, Ровенский) [121] РГИА. ф. 1278. оп. 2. д. 1619. л. 10.

. Следовательно, в случае начала военных действий со странами Тройственного союза, их передовые силы на пути продвижения через Волынскую губернию могли не только встретить прогермански настроенных соотечественников, но и получить от них всемерную помощь (постой, продовольствие, фураж, лошади, рабочая сила, новобранцы, военно значимая информация и др.).

Помимо удобной географической конфигурации Волыни и возможности использования ее территории в качестве демилитаризованного плацдарма для австро-германских войск, она представляла и военно-стратегический интерес. В пределах Волынской губернии находились Юго-Западная, Полесская и Привислинская железные дороги – общей протяженностью свыше 650 верст [122] Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 7. СПб., 1892. С. 123.

. Знания колонистов о численности и техническом состоянии паровозно-вагонного парка, настроении железнодорожного персонала, пропускной способности железных дорог и пр. могли сыграть важную роль. «При объявлении войны – по мнению офицеров Генштаба военного ведомства России – эти "информаторы" без сомнения окажут немалые услуги своим, следя за перевозками русских войск и донося о местах и сроках их сосредоточения» [123] Баженов. Указ. соч. С. 14.

.

История военных конфликтов показывала, что успех нередко был на стороне той армии, командование которой имело четкое представление о железнодорожном потенциале предполагаемого театра военных действий: о работоспособности паровозов, возможностях использования рабочих и служащих для организации саботажа и диверсий, количестве и сроках перебрасываемых войск и военной техники. Это понимали не только военные, но и представители центральных исполнительных и законодательных органов власти, не соглашавшиеся с расширением подозрительного контингента. «Увеличение числа немецких поселений, притом расположенных в районах стратегических путей, – как следовало из письма МВД в Государственную Думу от 14 декабря 1912 г., – могло представить серьезную опасность в случае политических осложнений» [124] РГИА. ф. 1278. оп. 6. д. 422. л. 4.

. Аналогичные отзывы были слышны и из уст народных избранников. Депутат В.А. Бобровский из Тульской губернии сетовал «на чрезвычайно серьезную опасность, родившуюся по причине неосмотрительного разрешения русских властей селиться выходцам из Германии около западных стратегических пунктов» [125] Баах С.В. Немецкий вопрос в Государственной думе 1906–1917 гг.: Дисс…канд. ист. наук. Омск, 2002. С. 89.

.

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)