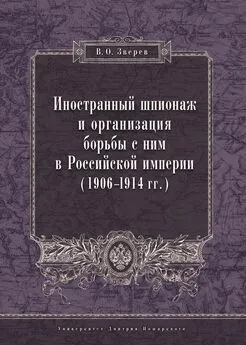

Вадим Зверев - Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.)

- Название:Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Зверев - Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.) краткое содержание

Монография предназначена для профессорско-преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов) вузов, а также всех тех, кто увлекается историей иностранного шпионажа и отечественных органов государственной безопасности.

Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Косвенным и частичным подтверждением нашей гипотезы является то, что, осуществляя наблюдение за предполагаемыми немецкими шпионами, военные пользовались «Инструкцией начальникам контрразведывательных отделений» (1911 г.). Она, как известно, вобрала в себя не только те знания, умения и навыки по борьбе с иностранным шпионажем, которые были накоплены военной разведкой. В ней был учтен разведывательный/контрразведы-вательный опыт отечественной дипломатии за рубежом. Возможно, поэтому положения инструкции обязывали молодую службу контрразведки систематически выяснять «лиц и учреждения», непосредственно ведущие разведку в России. «В интересах такого выяснения, – гласил этот документ, – представляется необходимым обслуживать постоянной внутренней (консульской…) агентурой: 1) находящиеся на территории России иностранные консульства, имея в виду, что в числе их могут оказаться центры военного шпионства… (курсив наш. – В.3.)» [169] Галвазин С.Н. Указ. соч. С. 42.

.

2) Неуловимый характер разведывательной работы немецких дипломатов в столице Российской империи объяснялся неэффективностью и недостаточностью наружного наблюдения за ними. Для осуществления всестороннего контрразведывательного сопровождения представительств Германии в Санкт-Петербурге и его пригородах, призванного дополнить/перепроверить результаты слежки филеров, необходимы были секретные сотрудники («консульская агентура»). Однако экстерриториальность дипломатических зданий и обслуживание их трудом одних лишь немцев стали труднопреодолимым препятствием на пути создания надежных и долговременных агентурных позиций в официальных учреждениях Германии в России перед Первой мировой войной [170] Отсутствие агентов в германском посольстве не означало полную бездеятельность военных. По имеющимся в нашем распоряжении архивным данным петербургская контрразведка располагала агентурой в посольствах других стран. Судя по некоторым псевдонимам агентов («Кюи», «Пети», «Родэ», «Хан»), можно сделать вывод о том, что эти диппредставительства принадлежали вероятнее всего франкоговорящим странам и государствам азиатского континента. См.: Зверев В.О. Создание агентурного аппарата военной контрразведки Санкт-Петербурга и Петербургского военного округа (1911–1913 гг.) // Научный вестник Омской академии МВД России. 2008. № 1. С. 50.

.

Территориальная агентура под прикрытием торгово-промышленных фирм, справочных и страховых контор Санкт-Петербурга и его окрестностей

Территориальной агентурой германской разведки в Санкт-Петербурге и Петербургском военном округе были отдельные управляющие (среднего и высшего уровня) прогерманских торгово-промышленных, справочных, кредитных и страховых предприятий, функционировавших в России. Шпионаж под прикрытием или посредством коммерческой деятельности имел свою предысторию.

Первые организационные мероприятия в Берлине, направленные на оптимизацию военной разведки за рубежом, состоялись в конце XIX в. В 1898 г. в Большом Генштабе прошло секретное совещание с участием высших военных и морских офицеров, представителей промышленности и торговли, имевших деловые интересы как в Германии, так и за ее границами. С целью окончательного превращения «эмигрантской» (т. е. немецкой) промышленности и торговли в органы военной и морской разведки были выработаны основополагающие направления их деятельности, которые конкретизировались следующими задачами:

а) захват «туземной» (т. е. российской) промышленности и торговли;

б) захват государственных заказов, особенно военных;

в) выработка мероприятий, ведущих к уничтожению «туземной» промышленности в случае войны;

г) проникновение во все правительственные учреждения;

д) установление системы осведомления в военном и морском министерствах [171] РГВИА. ф. 2000. оп. 15. д. 701. л. 12.

.

Практическое воплощение теоретических замыслов вскоре было реализовано в столице Российской империи.

Военно-промышленное и военно-политическое значение Санкт-Петербурга, включавшего в себя базу Балтийского флота, воинский гарнизон, военные и судостроительные заводы (с их научно-исследовательским потенциалом), а также резиденцию Николая II и центральные органы власти, позволяет предположить, что многие из прогерманских предприятий, располагавшихся в нем, имели четко определенную сферу разведывательных интересов. В нее входили: численность кораблей флота и их тактико-технические спецификации; типы и виды заказываемой и выпускаемой артиллерийской продукции (новейшие военно-технические разработки); сведения о железнодорожных магистралях; сообщения о мобилизации; данные об офицерах главных управлений военного ведомства и т. и.

Особое внимание русской контрразведки в этой связи было привлечено к акционерным обществам (далее – АО) «Русское акционерное общество Шуккерт», «Общество Путиловских заводов», «Путиловская верфь», «Зингер и Кº», «Институт Шиммельпфенга», «Жизнь», «Русский Ллойд».

Будучи крупнейшим мировым монополистом в области беспроволочной телеграфии, «Русское акционерное общество Шуккерт» (с началом войны его переименовали в «Русское акционерное общество Сименс и Шуккерт») участвовало в реализации ряда военно-морских программ России (1909–1914 гг.), направленных, главным образом, на повышение боеспособности Балтийского флота. Задача общества заключалась в поставке электрооборудования морскому ведомству с последующей его установкой на военных судах. Только в июле 1914 г. «Русское акционерное общество Сименс и Шуккерт» получило заказы на сумму около 170 000 руб. от Адмиралтейского судостроительного завода, Главного управления кораблестроения и снабжения морского министерства и крепости Кронштадт на установку телеграфов и телефонов на два линкора типа «Полтава», крейсер «Рюрик», а также ремонт телефонов на других кораблях [172] РГИА. ф. 23. оп. 28. д. 2004. л. 23.

.

Монтирование беспроводных устройств связи предполагало обязательное и вполне легальное изучение технических индексов механизмов, узлов, деталей конкретных кораблей и подводных лодок, а также возможность «утечки» извлеченных данных за рубеж. Это подтверждается текстом докладной записки товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковского военному министру В.А. Сухомлинову от 13 октября 1914 г. Из ее содержания следует, что Департаментом полиции МВД получены агентурные сведения о том, что каждая из установок электроприборов для беспроволочного телеграфа и прожекторов обязательно сопровождалась предъявлением заводу военных и морских приборов «Сименс-Шуккерт» подробного чертежа корабля. А так как главное управление завода помещалось в Берлине, куда посылались «детальные отчеты обо всех принимаемых заказах, то германские власти располагали возможностью широкой осведомительности обо всех связанных с государственной обороной заказах заводу» [173] РГВИА. ф. 2000. оп. 16. д. 97. л. 7, 57.

.

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)