Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Название:Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12875-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда краткое содержание

Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения.

Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления.

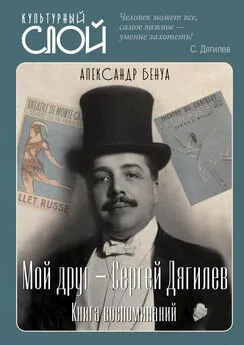

Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па. Книга Схейена уникальна и интересна не только главным героем, но великим множеством жизненных подробностей русского и европейского модернизма, драматургией взаимоотношений главных имен музыки, театра и живописи ХХ века. Ведь за свою недолгую жизнь Дягилев общался и сотрудничал с Чеховым, Римским-Корсаковым, Бакстом, Бенуа, Роденом, Дебюсси, Матиссом, Пикассо, Стравинским, Прокофьевым, Маяковским, Баланчиным, Коко Шанель и др.

Биография Дягилева похожа на экстравагантный авантюрный роман, хотя все в ней – правда.

В книге публикуются редкие фотографии, документы, эскизы костюмов и декораций – бесценные свидетельства искусства, живущего вне всяких границ.

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из Берлина через Варшаву они возвратились назад и прибыли в Петербург где-то в конце августа.

Дягилев писал мачехе, что собирается в Пермь сразу после своего возвращения, но она, скорее всего, посоветовала ему задержаться на какое-то время в Петербурге. Размах приближающегося несчастья становился все понятней. 7 октября 1890 года «Пермские губернские новости» опубликовали следующую заметку: «Девятого октября 1890 решением Пермского уездного суда полковник Павел Павлович Дягилев признан и объявлен несостоятельным должником не торгового звания» 20.

На все движимое и недвижимое имущество, находящееся в ведении департамента, был наложен арест. Также было опубликовано обращение к прочим кредиторам и ко всем, чье имущество могло оказаться заложенным этим несостоятельным должником. [43] Илья Зильберштейн был первым во всей литературе о Дягилеве, кто написал о банкротстве его семьи и о распродаже имущества. Приводится по: Зильберштейн, Самков. Т. 2. С. 338. Прим. 22.

В следующие после публикации дни все имущество Павла Павловича, а также двух его братьев (которых он втянул в банкротство) распродавали по частям на публичной распродаже. Дом в Перми, поместье и завод в Бикбарде, рояли, предметы искусства, зеркала, коляска – всё пошло с молотка. Каждой публичной распродаже, а всего их было шесть, предшествовала публикация инвентарных списков в «Пермских губернских ведомостях». Стоимость имущества до начала аукционов была оценена в 143 296 рублей, но, скорее всего, выручили меньшую сумму. Все имущество в Бикбарде перешло к семье Поклевских-Козелл, завод в Николаевском купил крестьянин Сибиряков 21.

Ехать в Пермь, по крайней мере в тот момент, было немыслимо: в один миг все детство и юность Дягилева обратились в дым. Вскоре было принято решение о его переезде к Философовым – родственники обещали помочь ему при поступлении в университет.

Реакция Дягилевых на постигшее их несчастье была в целом спокойной. Елена Дягилева в своих мемуарах обмолвилась о потере состояния всего парой фраз, да и в письмах Дягилева об этом встречается всего лишь несколько скупых упоминаний. Поместье, заводы и большой дом пошли с молотка, родители жили у знакомых, а Сергей в письме к матери интересовался погодой, спрашивал, началось ли катание на коньках и сварила ли няня варенье 22. Такое хладнокровие перед лицом разорения останется характерной чертой Дягилева на всю его жизнь. [44] Никто из писавших биографические заметки о Дягилеве ни словом не обмолвился о банкротстве семьи. Об этом никогда не упоминал Сергей Лифарь, который, скорее всего, был в курсе дела. Александр Бенуа и Вальтер Нувель, наверняка знавшие об этом, тоже молчали. Но абсолютно невероятно, чтобы такую вещь можно было скрыть в тесном дружеском кругу. Как явствует из письма, в котором Сергей описывает свой визит к Толстому (см. главу 5), даже старый писатель знал о банкротстве Дягилевых.

Как Дягилевы выживали в Перми, не совсем понятно. Единственное положительное следствие банкротства заключалось в том, что Павел Дягилев наконец избавился от своих долгов. Впрочем, целиком без средств семья не осталась – скорее всего, ее поддерживали родственники из Санкт-Петербурга. Возможно, помогали также Философовы, Панаевы и Корибуты. Не исключено, что часть имущества не попала на распродажу. Какая-то доля семейного состояния в любом случае осталась неприкосновенной: наследство родной матери Сергея, которое принадлежало ему лично и, таким образом, не числилось имуществом отца. Так возникла удивительная ситуация, когда юноша, которому едва исполнилось восемнадцать лет, остался единственным членом семьи, располагавшим какими-то средствами. Так или иначе, сложившаяся ситуация мобилизовала родственников. Пусть кто-то мог назвать Дягилевых обанкротившимися производителями водки из глубинки, они оставались членами небольшого, но сплоченного клана поместного дворянства. Не прошло и полугода, как заговорили о новом армейском назначении Павла Дягилева, и он мог даже рассчитывать на повышение. В чине генерал-майора ему предстояло взять на себя командование полком, который был расквартирован в Петергофе, пригороде с дворцовым комплексом неподалеку от Санкт-Петербурга. Но для двух младших братьев Сергея перспектив не оставалось. Денег на образование для Валентина и Юрия не было, теперь они могли только пойти на службу в армию. Поэтому их тоже отправили в Петербург, где их ждал кавалергардский полк, тот, в котором раньше служил их отец.

Было решено, что Сергей какое-то время поживет у Философовых. Он провел целый год в их доме на престижной Галерной улице, где они жили в одной комнате с двоюродным братом и, как он писал мачехе, «крепко подружились» 23.

Почти год спустя, то есть летом 1891 года, он в последний раз в своей жизни приедет в Пермь. На борту парохода «Михаил», который направлялся в Казань, он читал «Короли в изгнании» Альфонса Доде и находил в этой книге параллели со своей собственной жизнью: «Мы ведь тоже своего рода Les rois en exil [45] «Короли в изгнании» (фр.) – роман А. Доде.

» 24.

IV

Студенческие годы: Валентин, Юрий, Павка и Дима

1891–1893

За свое положение в высших слоях петербургского общества Дягилеву пришлось бороться. В «Великосветском ежегоднике» значилось примерно 7500 дворянских фамилий, среди которых были и Дягилевы. Банкротства известных лиц ни для кого не оставались тайной, и нетрудно предположить, что все знали о ситуации в семье. Дягилев стремился удерживать позиции с помощью Философовых, пытаясь как можно скорее войти в права наследства матери.

Похоже, осенью 1891 года ему это удалось. Дягилев снял для себя пятикомнатную квартиру на Галерной улице, в доме номер 28 1. Его братья Валентин и Юрий служили в столице в разных полках и жили в свободное от службы время у старшего брата. Также старая няня, для которой после разорения места в семье уже не оставалось, переехала из Перми в Санкт-Петербург и поселилась у Дягилева. Имея неопределенный доход в виде материнского наследства, он должен был теперь содержать четырех человек и отвечать за воспитание братьев. Младшему, Юрию, когда он переехал к брату Сергею, исполнилось всего тринадцать. Чтобы несколько сократить расходы, Дягилев пригласил сокурсника Мишу Андреева переехать жить к ним. Неопределенность финансового положения Сергея была связана, видимо, не только с тем, что непросто было оформить на себя на выгодных условиях разные статьи наследства. С Евреиновыми, родственниками родной матери, он ладил неважно, при этом ряд финансовых вопросов должен был решать с ними. [46] О том, что Дягилев находил мало общего с родственниками своей покойной матери, можно узнать из письма В. Нувеля Хаскеллу от 15 января 1935 г. Приводится по: ФК. Инв. № 1993-А.1328.

Интервал:

Закладка: