Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Название:Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12875-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда краткое содержание

Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения.

Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления.

Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па. Книга Схейена уникальна и интересна не только главным героем, но великим множеством жизненных подробностей русского и европейского модернизма, драматургией взаимоотношений главных имен музыки, театра и живописи ХХ века. Ведь за свою недолгую жизнь Дягилев общался и сотрудничал с Чеховым, Римским-Корсаковым, Бакстом, Бенуа, Роденом, Дебюсси, Матиссом, Пикассо, Стравинским, Прокофьевым, Маяковским, Баланчиным, Коко Шанель и др.

Биография Дягилева похожа на экстравагантный авантюрный роман, хотя все в ней – правда.

В книге публикуются редкие фотографии, документы, эскизы костюмов и декораций – бесценные свидетельства искусства, живущего вне всяких границ.

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

V

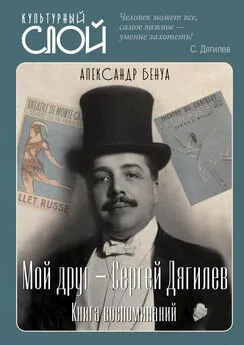

Студенческие годы: Александр Бенуа

1890–1894

Безусловно, главным событием в жизни Дягилева в первые годы после переезда в Петербург было знакомство с Александром Бенуа. Этот однокурсник и друг Димы Философова вырос в семье знаменитых архитекторов и художников, предки которых происходили из Франции и из Венеции. Отец Александра был весьма востребованным архитектором, так же как и его дед со стороны матери и брат Николай. Второй брат, Альберт, был известным акварелистом. Члены семьи Бенуа оказывали значительное влияние на художественную жизнь императорской столицы, поскольку служили при дворе (прадед Александра когда-то был шеф-поваром Павла I), занимали должности ведущих профессоров в Академии художеств, активно сотрудничали в разного рода обществах и комитетах, от объединений художников до комитетов по охране культурного наследства. Помимо изобразительного искусства в семье Александра (для близких – Шуры) большую роль играли театр и музыка. Дети серьезно занимались рисунком и музыкой, от них ждали выдающихся успехов на артистическом поприще. Дом семьи Бенуа был полон произведениями искусства; помимо работ самих членов семьи, там были многочисленные предметы итальянского и немецкого искусства, как, например, пастели Гварди. Семье принадлежала даже одна картина Леонардо да Винчи (на тот момент одна из немногих работ итальянского мастера в частной коллекции). Сейчас она хранится в Эрмитаже и известна как «Мадонна Бенуа».

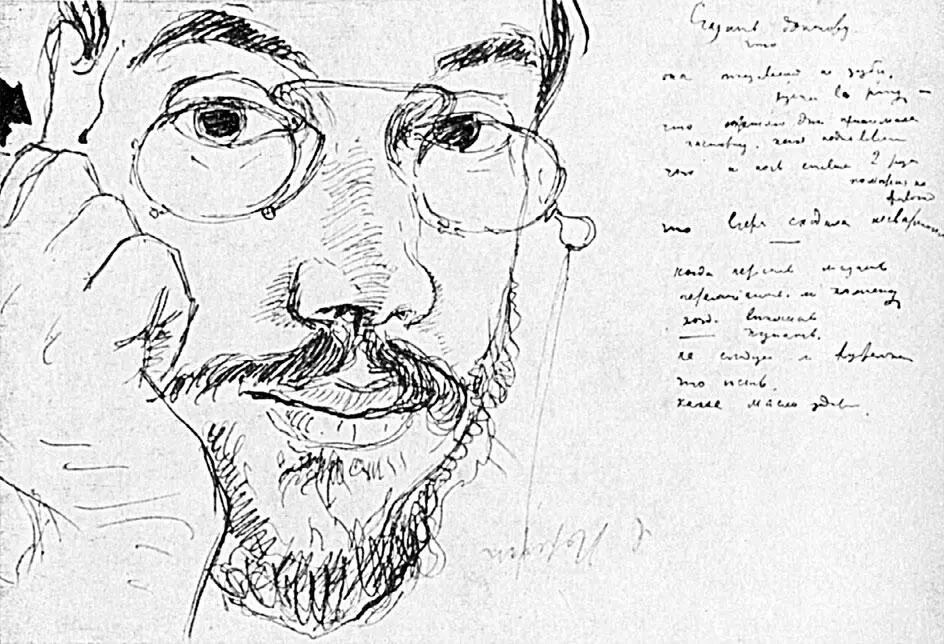

А. Бенуа. Автопортрет

Ни одно исследование по истории русской культуры XX века, даже самое сжатое, не обходится без упоминания о наиболее известном представителе этого рода – Александре Бенуа. Он был необыкновенно плодовитым художником и графиком, прославленным декоратором и художником по костюмам, составителем, иллюстратором и издателем собственных книг. Кроме того, он являлся еще и очень влиятельным и продуктивным критиком. Публиковаться он начал в юном возрасте и не сдавал позиций до глубокой старости (он прожил до девяноста лет). В области искусствоведения Александр Бенуа был самоучкой, но, несмотря на это, издал немало работ по истории искусств, в том числе трехтомную «Историю русского искусства» и двадцатитомную «Историю живописи всех времен и народов».

Александр поддерживал отношения с огромным количеством художников, искусствоведов и критиков по всей Европе, постоянно обмениваясь с ними длинными, подробными письмами. Его эпистолярное наследие поистине огромно и до сих пор до конца не изучено. Большую часть жизни он вел дневники, составлял списки книг, которые прочел, и спектаклей, которые посмотрел, с рисунками на полях, изображавшими разных лиц и происходившие с ними события. Архив Бенуа, его рукописи, рисунки и картины в запасниках Русского музея в Санкт-Петербурге насчитывает тысячи единиц хранения, что составляет лишь малую часть созданного им 1. В бурные послереволюционные годы у Бенуа были важные заслуги в деле сохранения и защиты российских художественных ценностей. С 1918 года до его эмиграции из Советского Союза в 1926 году он исполнял должность заведующего картинной галереей Эрмитажа.

За что бы ни брался Бенуа, он делал всё тщательно и с любовью. Его невозможно упрекнуть в халатности, легкомыслии, неграмотности, погоне за дешевым эффектом или легким успехом. Уже в юном возрасте он выработал свой собственный стиль и художественную позицию, которым никогда не изменял. Он мало обращал внимания на новые тенденции и на то, что происходило за пределами четко очерченной сферы его интересов. Бенуа настойчиво твердил о своем неприятии современного искусства, которое казалось ему блефом, снобизмом и шарлатанством. Футуризм он называл «культом пустоты, мрака и ничтожества» 2, а кубизм – «гримасой нашего времени» 3. В его искусствоведческих работах, свидетельствующих о большой эрудиции, написанных эмоционально и хорошим языком, чувствуется непонимание комплексной природы художественных феноменов. Знание предмета и техническое мастерство были для него конечным и единственным критерием. И хотя приговор Джона Боулта в отношении Бенуа теперь вряд ли кто оспорит («Сегодня имя художника Бенуа вряд ли имеет серьезное значение в глазах западных историков искусства, и в конечном счете это, пожалуй, справедливо») 4, его вклад все же нельзя полностью отрицать хотя бы в силу той роли, которую он сыграл в жизни и деятельности Сергея Дягилева – человека, в котором на разных этапах своей жизни он видел то лучшего друга, то величайшего мучителя.

Дягилев впервые познакомился с Бенуа в 1890 году, незадолго до своей первой заграничной поездки. Вместе с Александром был еще один Димин друг – Вальтер, или, как все его называли, Валечка, Нувель, о котором речь пойдет ниже. Об этой встрече Бенуа потом расскажет следующее:

«В одно прекрасное утро я получил извещение, что Сережа приехал, и в тот же день я узрел в квартире Валечки кузена Димы. Поразил он нас более всего своим необычайно цветущим видом: у Сережи были полные розовые щеки и идеально белые зубы, которые показывались ровными рядами между ярко-красными губами каждый раз, когда он улыбался» 5.

К Сергею отнеслись с тем типичным высокомерием, с которым столичные юноши девятнадцати—двадцати лет смотрят на молодежь из провинции. С неприкрытым апломбом Бенуа пишет:

«…В общем, он показался нам “славным малым”, здоровяком-провинциалом, пожалуй, не очень далеким, немного terre à terre, [54] Приземленным (фр.).

немного примитивным, но в общем симпатичным. Если же мы с Валечкой тогда же сразу решили его принять в нашу компанию, то это исключительно по “родственному признаку” – потому, что он был близким человеком Димы» 6.

Философову тоже запомнилась первая встреча Сергея с его друзьями:

«Как теперь помню первую встречу (осенью 1890 г.) Сергея Дягилева с коренным участником кружка Александра Бенуа В. Ф. Нувелем, вернее, Валечкой Нувелем. Язвительный характер по преимуществу, хороший музыкант, более всех нас любящий “эпатировать буржуа”, он с места решил огорошить провинциального “пижона”. Только что прочитав статьи Ницше против Вагнера, он издевался над Вагнером, Бородиным, восхвалял “Кармен”. Вообще напустил столичной пыли. Но провинциал не смутился. И тут же показал, что он “сам с усам”» 7.

Бенуа, Философов и Нувель были закадычными друзьями уже в гимназии Мая, [55] Старейшая частная гимназия в Петербурге. Основана в 1856 г. педагогом К. И. Маем (1824–1895). (Прим. пер.)

которая располагалась на Васильевском острове, самом большом острове в дельте Невы. Эта мужская гимназия была частным учебным заведением, современным и либеральным, куда отдавали учиться своих сыновей представители интеллигенции. В педагогическом отношении в ней придерживались идей Фридриха Фрёбеля; по словам Бенуа, всё там было на немецкий манер, и даже преподавание нескольких предметов велось по-немецки 8. Либерализм в управлении гимназией проявлялся в том, что в нее принимали не только детей врачей, художников, архитекторов и адвокатов, но и «кухаркиных детей» 9. Чтобы не подчеркивать социальных различий, было запрещено привозить детей в школу в экипажах и машинах, поэтому их высаживали за углом, создавая немалую толчею и давку. [56] Заявление И. Муравьевой о том, что в гимназии Мая не носили форму, опровергает знаменитая фотография, на которой мы видим Бенуа, Философова и Нувеля в гимназической форме. Приводится по: Муравьева И. А. Век модерна. Т. 2. СПб., 2001–2004. С. 73.

Все здесь было иначе, чем в пермской гимназии, где одноклассники глазели на «барчука» Дягилева, как на чудо, а учителя, в угоду его родителям, обращались с ним как с любимчиком.

Интервал:

Закладка: