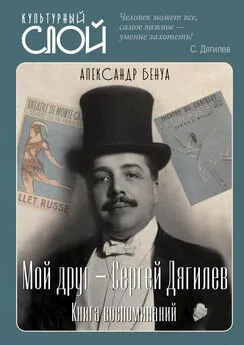

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Название:Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12875-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда краткое содержание

Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения.

Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления.

Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па. Книга Схейена уникальна и интересна не только главным героем, но великим множеством жизненных подробностей русского и европейского модернизма, драматургией взаимоотношений главных имен музыки, театра и живописи ХХ века. Ведь за свою недолгую жизнь Дягилев общался и сотрудничал с Чеховым, Римским-Корсаковым, Бакстом, Бенуа, Роденом, Дебюсси, Матиссом, Пикассо, Стравинским, Прокофьевым, Маяковским, Баланчиным, Коко Шанель и др.

Биография Дягилева похожа на экстравагантный авантюрный роман, хотя все в ней – правда.

В книге публикуются редкие фотографии, документы, эскизы костюмов и декораций – бесценные свидетельства искусства, живущего вне всяких границ.

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме этих троих, в гимназии Мая учился также художник Константин Сомов, и, хотя он оставил гимназию несколько раньше, так как собирался поступать в Академию художеств, «маевцы» регулярно встречались. Незадолго до знакомства с Дягилевым к кружку присоединился художник Лев (для своих Левушка) Розенберг, вскоре взявший себе псевдоним Бакст. Бенуа попытался придать группе более солидный статус, объединить ее художественные и интеллектуальные интересы с романтикой «тайного общества». В своих мемуарах Бенуа утверждает, что друзья называли себя «обществом самоучек» или же «невскими пиквикианцами», но это последнее название не фигурирует ни в каких других источниках, нет его и в воспоминаниях Нувеля и Философова. Вполне вероятно, что Бенуа, романтизируя прошлое, придумал это название уже потом, в 30-х или 40-х годах, когда писал свои мемуары. [57] Вообще эти вечерние лекции вызывают сомнения. Бенуа в своих мемуарах пишет, что будто бы просветительские встречи продолжались много лет и плавно переросли в деятельность «Мира искусства». Но последнее представляется большим преувеличением. В переписке Дягилева после 1891 г. уже не встречается упоминаний о вечерних лекциях. Бенуа приводит (в мемуарах) несколько названий лекций. Но все эти лекции, вероятно, были уже прочитаны до конца 1890 г., поскольку те же названия упоминаются в письмах Дягилева его мачехе. Можно ли сделать из этого вывод, что позже лекции уже не читались, что друзья просто потеряли интерес ко всей этой затее, после того как каждый прочел по одной-две лекции? Ср.: А. Бенуа. Возникновение «Мира искусства». М. 1998. С. 9.

Дягилев несколько раз рассказывает матери о встречах друзей, которых он всегда именует «маевцами»:

«В университете у нас очень тесный кружок, все маевцы (ученики из гимназии Мая) очень порядочные молодые люди, я уже с некоторыми на “ты”. Бываю у Бенуа, там у нас составился кружок человек в пять, и раз в неделю читаем каждый лекции из истории искусства. Было уже три. Бенуа читает “Развитие искусства в Германии”, Калин (тоже студент) “О современной критике”, Нувель – “Историю оперы”. Я буду читать лекцию о Карамазовых, а затем о музыке что-нибудь» 10.

И все же отношения Сергея с другими членами кружка остаются непростыми, так как Сергей, не обращая внимания на их высокомерие, не готов безоговорочно признать их превосходство. Когда Дягилев с Бенуа летом 1891 года возвращались вместе из Богдановского, между ними произошла сцена, которую Бенуа запомнил навсегда и которая приобрела для него характер важного символа.

«Вернувшись раньше других из Богдановского, Сережа пожелал вместе со мной навестить Валечку, проживавшего тогда с матерью на даче в Парголово. Но Валечку мы не застали дома, он был где-то на прогулке, и тогда мы отправились искать немного наобум. Стояла гнетущая жара, и мы вскоре вспотели, устали, и явилось непреодолимое желание прилечь. Выбрав место посуше, мы и растянулись на траве. Лежа на спине, поглядывая в безоблачную лазурь, я решил использовать представившийся случай и более систематически познакомиться с новым другом […] Надлежало выяснить, насколько новый приятель “нам подходит”, не далек ли он безнадежно от нас, стоит ли вообще с ним возиться? […] И вот эта серьезная беседа на траве нарушилась самым мальчишеским образом. Лежа на спине, я не мог наблюдать, что делает Сережа, и потому был застигнут врасплох, когда он навалился на меня и принялся меня тузить, вызывая на борьбу и хохоча во все горло. Ничего подобного в нашем кружке не водилось; все мы были “воспитанными маменькиными сынками” и были скорее враждебно настроены в отношении всякого рода “физических упражнений”, особенно же драк. К тому же я сразу сообразил, что “толстый крепыш” Сережа сильнее меня и что мне несдобровать. “Старший” рисковал оказаться в униженном положении. Оставалось прибегнуть к хитрости – я и завопил пронзительно: “ Ты мне сломал руку”. Сережа и тут не сразу унялся; в его глазах я видел упоение победой и желание насладиться ею до конца. Однако, не встречая более сопротивления и слыша лишь мои стоны и визги, он оставил глупую игру, вскочил на ноги и даже заботливо помог мне подняться. Я же для пущей убедительности продолжал растирать руку, хотя никакой особой боли на самом деле не испытывал» 11.

Отношения между этими двумя личностями всегда оставались напряженными, даже в первые годы их знакомства. Заявление Бенуа о том, что поначалу он был для Дягилева чем-то вроде наставника, по меньшей мере преувеличенно, и совершенно ясно, что общение с кружком Бенуа составляло лишь одну из сторон многочисленных интересов Дягилева. В первый год после приезда Сергей описывает мачехе свою ссору с Бенуа, на какое-то время охладившую их дружбу.

«Насчет наших лекций скажу тебе, что они продолжаются, хотя я бываю редко, потому что рассорился с главным учредителем общества Бенуа. Да, впрочем, не я один с ним рассорился, даже и товарищи его, которые раньше и любили его, встали с ним в более или менее холодные отношения. Хотя все во главе с Димой и говорят, что он очень умный и талантливый человек, но, правда, с огромными недостатками в виде хамства, кривляния, различных мальчишеских выходок и неприличий, тем не менее, я не мог простить ему его всех упомянутых недостатков из-за скрытых талантов его, которые для человека нового и не знавшего его раньше абсолютно невидимы. И в один прекрасный день, когда мы возвращались из театра и он производил на улице свои неприличия, в виде скакания, орания и черт знает чего, я рассорился с ним и сказал ему, что с таким хамом я знаться не желаю. Таков учредитель общества, и хотя другие более или менее милые люди, но я все-таки бываю только раз в две недели на этих лекциях, хотя они собираются два раза в неделю» 12.

Несомненно, столь же важными в начале его жизни в Петербурге были для него музыкальные занятия. Первым делом он берет уроки пения у своей тети Татуси. «Вообрази, тетя открыла у меня очень хорошенький голос» 13. Но он ищет себе и других педагогов, ходит на уроки по вокалу к профессору Габелю, преподававшему в консерватории. Об этом, как обычно, без лишней скромности, он пишет своей мачехе:

«Он мною очень доволен и говорил [Вакселю], что у меня хороший голос, но что много недостатков, которые, он уверен, что исправит, имея дело с таким интеллигентным и музыкальным учеником. Беру я уроки 2 раза в неделю. Теорией начну заниматься с 1 ноября, хотя, еще наверно не знаю, у кого» 14.

Его желание поступать в консерваторию одобряют далеко не все. Анна Философова, стремившаяся направить племянника на «верный», то есть на левый путь, высказывается резко против: «Она говорит, что это эгоистично, что нам люди нужны не для витания в абстрактных теориях или для писания симфоний, а что люди нужны в народе» 15. На время Дягилев и в самом деле откладывает попытки поступить в консерваторию, но продолжает искать хороших преподавателей по композиции. На два-три года его наставниками становятся композиторы Николай Соловьев и Николай Соколов, оба профессора консерватории. [58] Дягилев рассказывает о том, что брал уроки у Соловьева, в письме своей мачехе в августе 1892 г. Приводится по: Nestyev I . Dyaghilev’s Musical Education // Garafola L., Van Norman Baer N . The Ballets Russes and Its World. New Haven; London, 1999. P. 38–39. Сам Дягилев называет в качестве своих учителей только Николая Соколова и Анатолия Лядова. Приводится по: Kochno B. Diaghilev and the Ballets Russes. N. Y., 1970. P. 280. П. Корибут также называет Соколова в качестве одного из наставников Дягилева, что прибавляет достоверности данному факту. Приводится по: Зильберштейн, Самков 1982. Т. 2. С. 414. В отношении остальных лиц (Калифати, Римский-Корсаков, Акименко, Лядов), упоминавшихся в качестве его наставников, мы не располагаем достаточными сведениями.

Интервал:

Закладка: