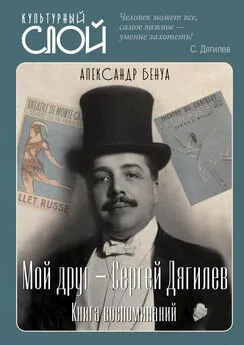

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Название:Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12875-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда краткое содержание

Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения.

Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления.

Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па. Книга Схейена уникальна и интересна не только главным героем, но великим множеством жизненных подробностей русского и европейского модернизма, драматургией взаимоотношений главных имен музыки, театра и живописи ХХ века. Ведь за свою недолгую жизнь Дягилев общался и сотрудничал с Чеховым, Римским-Корсаковым, Бакстом, Бенуа, Роденом, Дебюсси, Матиссом, Пикассо, Стравинским, Прокофьевым, Маяковским, Баланчиным, Коко Шанель и др.

Биография Дягилева похожа на экстравагантный авантюрный роман, хотя все в ней – правда.

В книге публикуются редкие фотографии, документы, эскизы костюмов и декораций – бесценные свидетельства искусства, живущего вне всяких границ.

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наименее удачные места «Сложных вопросов» – несбалансированные, претенциозные и неоправданно высокомерные, в то время как ее лучшие части – блестящие, увлекательные и зажигательные. Дягилев пытается подняться над обычным спором об утилитаризме и эстетизме. Он не собирается в очередной раз унижаться до перебранки со Стасовым (поэтому отказывается от намерения поместить ответ Стасову в первом номере журнала). Он хочет наглядно показать, что теперь слово берет новая поросль, чуждая узости взглядов предыдущих поколений и работающая на совершенно ином уровне. Прежде всего, он стремился представить «Мир искусства» как журнал, выходящий за национальные и исторические рамки. Чтобы продемонстрировать читателю интернациональный и внеисторический характер журнала, он приводит бесконечный перечень великих имен, которые как бы случайно, но при этом совершенно сознательно разбросаны по тексту, призванные произвести впечатление на публику, знакомую пока с доброй половиной упомянутых художников, композиторов и писателей в лучшем случае понаслышке. Он называет имена Микеланджело, Достоевского, Еврипида, Лодовико Карраччи, Вольтера, Тургенева, Делакруа, Данте, Антуана Жана Гро, Делеклюза, Бальзака, Писарева, Мережковского, Милле, Раскина, Уистлера, Бёрн-Джонса, Марло, Джона Форда (английского драматурга, а не промышленника), Филиппа Мессинджера, Ван Гога, Антуана де Ларошфуко (художника, а не писателя), Малларме, Луи, Софокла, Леонардо да Винчи, Расина, Бёклина, Пойнтера, Тадемы, Бугро, Кабанеля, Лефевра, Семирадского, Бастьен-Лепажа, Пюви де Шаванна, Флобера, Мендельсона, Дюма, Сю, Милле, Прудона, Санд, Чернышевского, Добролюбова, Брюнетьера, Толстого, Тициана, Фрагонара, Крамского, Рафаэля, Шекспира, Карлейля, По, Золя, Бодлера, Винкельмана, Рембрандта, Тёрнера, Коро, Ханта, Верлена, Пеладана, Гюисманса, Теофиля Готье, Фидия, Горация, Джотто, Ватто, Вагнера, Моцарта, Глюка, Нордау, Масканьи, Онэ, Донателло, Челлини, Понтормо, Бронзино, Тэна, Глинки, Чайковского, Сурикова, Бородина, Пушкина и Ницше.

Да, не прост был наш Дягилев!

В статье «Сложные вопросы» он в первую очередь отмежевывается от ярлыка «декаденты», которым в то время награждали всякого, кто в чем-либо отличался от главенствующих вкусов:

«Нас называли детьми упадка, и мы хладнокровно и согбенно выносим бессмысленное и оскорбительное название декадентов. […] Но мне хочется спросить, где ж тот расцвет, тот апогей нашего искусства, с которого мы стремительно идем к бездне разложения?» 2

Он пытается иными глазами взглянуть на противоречие между утилитаризмом и «искусством для искусства». Дягилев видит выход из непримиримого конфликта между тем и другим в индивидуальной свободе самовыражения и многообразии художественных форм.

«…Борьба утилитаристов с поклонниками искусства для искусства – эта старинная перебранка – могла бы уж давно затихнуть, а между тем она тлеет и до наших дней. Хотя коренной вопрос об отношении этики к эстетике и существовал вечно, но узкоутилитарная тенденциозность в искусстве – выдумка людей XIX века, а со своими дурными привычками трудно расстаться […] В России, впрочем, теория искусства для искусства никогда не торжествовала явно и победоносно […] Эта нездоровая фигура [Чернышевского] еще не переварена, и наши художественные судьи в глубине своих мыслей еще лелеют этот варварский образ, который с неумытыми руками прикасался к искусству и думал уничтожить или, по крайней мере, замарать его […] Для меня совершенно непонятно требование общественного служения от искусства на почве установленных для него предписаний» 3.

Подвергая критическому разбору эстетические теории Джона Раскина и Льва Толстого, Дягилев пытается выработать собственную теорию.

«В одном, не зависящем ни от каких объективных условий, развитии художественной личности я вижу поступательное движение всей истории искусств, и с этой точки зрения все эпохи последней имеют одинаковую равноценную важность и достоинство […]

…Мы воспитывались на Джотто, на Шекспире и на Бахе, это самые первые и самые великие боги нашей художественной мифологии, но правда, что мы не побоялись поставить рядом с ними Пювиса, Достоевского и Вагнера […]

Во всем нашем отношении к искусству мы прежде всего требовали самостоятельности и свободы […] Мы отвергли всякий намек на несамостоятельность искусства и поставили за исходный пункт самого человека, как единственно свободное существо» 4.

Как уже говорилось, другой серьезной темой, занимавшей российские умы в последней четверти XIX века, была дискуссия о роли национализма. Как и повсюду в Европе, национальное самосознание играло в XIX веке очень важную роль в России, но здесь споры на эту тему отличались особым накалом страстей, с которым все прочие дискуссии не шли ни в какое сравнение. Причин для этого была масса. Тяга к народности являлась, как это обычно и бывает, побочным продуктом интернационализации, что воспринималось чрезвычайно болезненно в России, где шла коренная ломка всех устоев в результате стремительной модернизации экономики. Впрочем, радикальные формы, в которые выливалось прогрессивное движение, ставили под сомнение практически любую форму социальной активности. Исключение составляла лишь кампания борьбы за укрепление национального самосознания, и Дягилеву предстояло определить свою позицию в этих спорах.

«Национализм – вот еще больной вопрос современного и особенно русского искусства. Многие в нем полагают все наше спасение и пытаются искусственно поддерживать его в нас. Но что может быть губительнее для творца, как желание стать национальным? Единственный возможный национализм – это бессознательный национализм крови. И это сокровище редкое и ценнейшее […] Мы должны искать в красоте великого оправдания нашего человечества и в личности – его высочайшего проявления» 5.

В журнале публиковались статьи о настоящем и прошлом изобразительного искусства, о художественных ремеслах, статьи искусствоведческого и литературоведческого характера. В нем также имелся раздел хроники, печатались объявления и анонсы. Репродукции были напечатаны на бумаге разного качества. Сделать журнал таким, как им хотелось, было крайне проблематично. В России не было ни одного журнала, который бы отвечал требованиям, которые ставили перед собой дягилевцы. Российские печатники и литографы не имели должного профессионализма и оборудования, что не позволяло им работать на желаемом уровне. Бумагу привозили из Финляндии, клише изготавливались в основном в Берлине, Мейзенбахе и Фрише. Долго выбирали шрифт, в конце концов остановились на шрифте времен императрицы Елизаветы, матрицы нашлись в архивах Академии наук. Бакст подготовил эскиз логотипа – орел со сложенными крыльями, – его печатали на почтовой бумаге и при размещении рекламы. Надо было организовать подписку на журнал и наладить сбыт через ряд избранных магазинов. В ограниченном объеме журнал продавался также за границей, как ни странно, в Кристиании и Милане. [103] В коллекции Фрица Люхта в Париже (Фонд Кустодия) хранится Отчет по первому году издания журнала «Мир искусства», который Дягилев послал Тенишевой. В нем содержатся статьи по расчетам с разными поставщиками и заказчиками. См. ФК. 2004-А. 620.

Интервал:

Закладка: