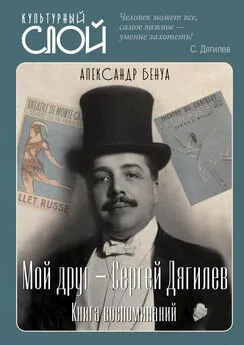

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Название:Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12875-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шенг Схейен - Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда краткое содержание

Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения.

Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления.

Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па. Книга Схейена уникальна и интересна не только главным героем, но великим множеством жизненных подробностей русского и европейского модернизма, драматургией взаимоотношений главных имен музыки, театра и живописи ХХ века. Ведь за свою недолгую жизнь Дягилев общался и сотрудничал с Чеховым, Римским-Корсаковым, Бакстом, Бенуа, Роденом, Дебюсси, Матиссом, Пикассо, Стравинским, Прокофьевым, Маяковским, Баланчиным, Коко Шанель и др.

Биография Дягилева похожа на экстравагантный авантюрный роман, хотя все в ней – правда.

В книге публикуются редкие фотографии, документы, эскизы костюмов и декораций – бесценные свидетельства искусства, живущего вне всяких границ.

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На тот момент взоры всех участников группы были еще устремлены в одну сторону, друзья работали не покладая рук, стремясь выпустить в срок первый номер. («Все мои вечера я теперь провожу у Сережи, – писал Нувель Бенуа. – Журнал нас эксцитировал, [97] Слово, производное от exciter (фр.) – «возбуждать».

эмустильировал, [98] Слово, производное от emoustiller (фр.) – «приводить в веселое настроение».

и мы все за него принялись с жаром. Каждый вечер происходят горячие дебаты » 30.

7 ноября Дягилев получил официальное разрешение цензуры на издание журнала. Две недели спустя, больше чем за месяц до запланированной даты выпуска, с типографского конвейера сошел первый тираж «Мира искусства», сразу вызвав значительный резонанс в российских художественных кругах. [99] На обложке первого номера «Мира искусства» обозначен 1899 г.

IX

Мир искусства, империя красоты

1898–1900

Как мы уже говорили, 19 марта 1898 года Дягилев получил официальное согласие от своих спонсоров на выпуск журнала. Спонсорами выступали уже упоминавшаяся княгиня Тенишева и еще один меценат, железнодорожный магнат Савва Мамонтов. В подписанном ими контракте, в частности, говорилось, что они ассигнуют 30 тысяч рублей в равных долях на расходы в течение первого года.

Савва Мамонтов играл в российской художественной жизни конца прошлого века столь же важную роль, что и княгиня Тенишева. Их идеалы в искусстве были схожи, при этом они отличались друг от друга как по своему социальному происхождению, так и по характеру и источникам состояния. Тенишева была чопорной аристократкой, распоряжавшейся состоянием мужа. Мамонтов аристократом не был и все, что имел, заработал сам.

Как и Тенишева, Мамонтов основал коммуну, Абрамцево, куда приглашал работать художников в содружестве и на пленэре. С 90-х годов Абрамцево Мамонтова и Талашкино Тенишевой превратились в центры русского Движения искусств и ремесел (Art and Crafts Movement), с которым сегодня принято связывать зарождение «русского стиля». Подъем в художественной промышленности, отмечавшийся во всем мире, выражением которого стало Движение искусств и ремесел, начался в России относительно поздно, при этом отличался динамикой, резко выделявшей его среди аналогичных движений в Западной Европе. Во-первых, он отвечал настойчивым поискам русской самобытности, ставших особенно заметными на фоне ускорившейся интернационализации в конце XIX века. Во-вторых, практическая роль, которую угасающие ремесла и художественная промышленность играли в жизни крестьянства, отвечала представлениям о социальном значении искусства, популярным в 70-х и 80-х годах XIX века. [100] О понятии «русский стиль» в искусствоведении смотрите также у: Bowlt J. The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the ‘World of Art’ Group. Newtonville, 1979. P. 15–46.

«Русский стиль» получил широкое развитие не только в сфере прикладного искусства, но также в живописи, в театре и, в значительной мере, в музыке. Фактически, все прогрессивные русские художники в 90-е годы так или иначе прошли через Абрамцево или Талашкино.

В своем загородном имении Мамонтов организовал театр, в котором художники и композиторы совместно работали над новыми операми на русские темы. В силу масштабности театральных проектов Мамонтова в отечественном и зарубежном искусствоведении Абрамцево пользуется гораздо большей известностью, чем Талашкино, впрочем, в отношении Тенишевой, вероятно, проявлялся известный сексизм. В карьере Дягилева роль Тенишевой в финансовом и организаторском плане несравненно выше роли Мамонтова, но верно и то, что театральная деятельность Мамонтова послужила примером для дальнейшей деятельности Дягилева. Кроме всего прочего, они с Мамонтовым весьма друг другу симпатизировали. Свое первое интервью о новом журнале Дягилев давал «Петербургской газете» вместе с Мамонтовым. В нем говорится: «Журнал должен совершить в нашем артистическом мире переворот почти такой же, как и в публике, кормившейся до сих пор остатками надоевших уже в Европе течений». [101] Интервью «Петербургской газете» в мае 1898 г. давали Дягилев, Мамонтов и какой-то неизвестный «молодой художник». Цит. по: Зильберштейн, Самков, 1971. Т. 1. С. 452.

Художественно-критический раздел в первых номерах «Мира искусства» практически целиком занимает статья Дягилева, в которой он постарался сформулировать теоретические принципы нового журнала. Эта статья под названием «Сложные вопросы» публиковалась по частям. Состояла она из четырех глав: «Наш мнимый упадок», «Вечная борьба», «Поиски красоты» и «Основы художественной оценки». Целиком статья занимает более сорока страниц и представляет собой самый пространный и, несомненно, самый амбициозный манифест из всего, опубликованного Дягилевым. Он писал ее в тесном сотрудничестве с Философовым, когда гостил у него в Богдановском в июне и в августе. Нувель утверждал, что «историческая и теоретическая часть “Сложных вопросов” целиком принадлежит Философову» и что Дягилев прежде всего брал на себя полемические куски и «сжатые формулировки», в которых провозгласил «наш символ веры – возвеличивание и обожествление индивидуализма в искусстве» 1. Тем не менее нет причин сомневаться в том, что автором статьи является Дягилев. Дягилевским представляется выбор тем и целиком композиция статьи, к тому же современники (в том числе друзья) считали единственным автором именно его. Кроме того, общий стиль изложения, а также полемический, витийствующий, заносчивый тон, порой приправленный модными словечками, целиком и полностью пронизаны его духом. [102] В пользу его авторства говорит и то, что в этом никогда не сомневался А. Бенуа – ни в своем личном отзыве на статью вскоре после ее публикации (см.: Бенуа А. Н., Дягилев С. П. Переписка (1893–1928). СПб., 2003. С. 46.), ни в книге «Возникновение “Мира искусства”» (М., 1998), в которой он отнюдь не хвалит Дягилева. При этом Бенуа не отрицает, что Философов значительно влиял на Дягилева. В авторстве Дягилева не сомневается и Грабарь (см.: Грабарь И. Письма 1891–1917. М., 1975. С.118) Несомненно дягилевским представляется стиль. Обтекаемый, сухой стиль Философова легко узнаваем, его трудно спутать с цветистым языком и грохочущей интонацией Дягилева. Наконец, тут полностью отсутствуют рассуждения на религиозные темы, сильно волновавшие в ту пору Философова. Это последнее решающее доказательство в пользу авторства Дягилева. На основе мемуаров В. Нувеля И. Зильберштейн пришел к выводу, что подлинным автором статьи был Философов (см.: Зильберштейн И. С., Самков В. А. Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982. Т. 1. С. 16), и поэтому он даже не включил ее в свой сборник. Поспешность выводов Зильберштейна может объясняться в том числе и соображениями политкорректности. Эссе Дягилева в целом прозападное, содержит выпады против Чернышевского и могло не понравиться советской цензуре.

Интервал:

Закладка: