Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Название:Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1955

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

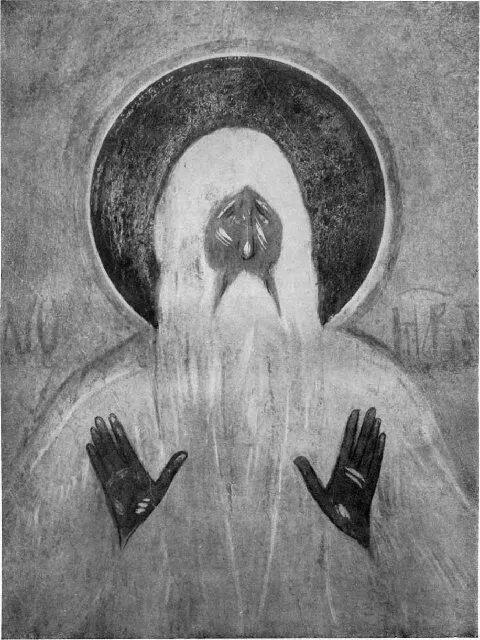

20. Феофан Грек. Старец Макарий

Возможно, что в новгородской стенной живописи эти новые искания нашли отражение не сразу. Недаром в остатках ранней росписи Болотовского храма (1363 г.) лица ангелов напоминают лицо ангела из «Устюжского благовещения». Видимо, в Новгороде развитие живописи, как и архитектуры, шло не по одному, а по нескольким разнохарактерным руслам.

В 70-х годах XIV века крупным событием художественной жизни Новгорода была деятельность приезжего мастера Феофана Грека. Он был одним из тех выходцев из Византии, которые в то время нередко покидали отчизну в поисках места для применения своего дарования и знаний. Хотя сведения о том, что, прежде чем попасть на Русь, он успел расписать сорок церквей, явно преувеличены из желания воздать должное его гению, несомненно, на Русь Феофан приехал вполне сложившимся мастером.

Молодость его прошла в Византии, возможно в самом Константинополе. В конце XIII — начале XIV века здесь происходил блестящий, но недолговременный расцвет культуры. Феофан видел блеск двора Палеологов, который после изгнания крестоносцев обосновался в древней столице, где в то время делались попытки возродить эллинские традиции. Вместе с тем Феофан застал и то время, когда Византия Палеологов стала клониться к упадку, когда в ее общественном строе сильнее выступили черты косности, которые мешали победе новых и живых начал. Утверждение реальной жизни не находило себе места в византийской культуре, бесплодные споры варлаамитов и паламитов не могли содействовать подъему философии, реальность так и оставалась в искусстве под запретом. Византийское духовенство продолжало считать высшим подвигом отречение и умерщвление плоти. Монахи уходили в горы, искали уединения и, для того чтобы приобщиться к «высшему совершенству» и к «озаренью», стремились отвлечь свое внимание от всего земного, «затаить дыхание». Византийский аскетизм соприкасался в этом с аскетизмом буддийским.

Общий застой культуры в Византии, видимо, заставил Феофана покинуть родину и навсегда связать свою судьбу с Русью. Как вдумчивого художника, его должны были поразить здесь иные общественные условия, иная нравственная атмосфера. Он видел страну, которая, все еще находясь под властью монголов, уже собирала силы для освобождения. В новгородских мастерских он наблюдал смышленых и умелых ремесленников, он видел на торгу, как бойко велась торговля товарами, привезенными из разных стран. Повсюду заметны были следы неутомимой практической и творческой деятельности. Здесь не было роскошных мраморных дворцов, как в Царьграде, но не было и такой усталости и изысканной извращенности. Здесь не велись бесконечные догматические споры, в людях было больше прямодушия и моральной чистоты. На Руси Феофан нашел людей сильных духом, смелых, решительных, каких в то время было так мало у него на родине.

Феофан, конечно, ознакомился с новгородскими памятниками искусства. София новгородская должна была его поразить выражением эпической мощи, белой гладью своих стен. Он был и в Нередице, и здесь ему могли запомниться старцы, вроде пророка Аарона (14). В современных памятниках он не мог не отметить признаки подъема художественной культуры, поиски живых, страстных и смелых форм выражения, в духе росписей Снетогорского монастыря. У нас слишком мало сведений о новгородской живописи начала XIV века, для того чтобы можно было установить, в какой степени Феофан в своем собственном живописном творчестве был обязан впечатлениям от местных памятников искусства. Но несомненно, что своим творчеством он удовлетворял потребности в искусстве живом и страстном, которая назрела в Новгороде в XIV веке. Вот почему Феофан вошел в историю русского искусства. Он решительно отличался от тех своих соотечественников, которые приезжали на Русь лишь за денежной подачкой, «милостыней», по выражению того времени. Гениальный художник, «философ», как его именовали современники, он отдал свое великое мастерство новой отчизне, и за это нашел здесь высокое признание.

Что касается живописного мастерства Феофана, то, несомненно, он был обязан им лучшим цареградским образцам того времени. За спиной его стоял творческий опыт Византии, уже дряхлевшей в то время, но все еще хранившей наследие многовековой культуры. Но главное, что выделяло Феофана из числа современных ему живописцев, — это его проникновенное понимание человека, знание его души, его высоких порывов и страстной внутренней борьбы, уменье в образах церковной живописи передавать замеченное в жизни. Свою жизненную мудрость и живописное мастерство Феофану предстояло проявить среди народа, создававшего великое государство и самобытную культуру, и эта задача вдохновляла его.

Русские люди той поры высоко оценили искусство Феофана. Летопись перечисляет росписи, выполненные им в Новгороде и в Москве. Один из образованнейших писателей того времени — Епифаиий Премудрый в дружеском послании к Кириллу Тверскому дает беспримерную в древнерусской литературе яркую характеристику творческой личности мастера. Письмо это может считаться одной из первых страниц в истории русской художественной критики.

Феофан был человек проницательного ума и страстного темперамента. Новгородцев и москвичей, привыкших к скромности, покорности и исполнительности рядовых русских иконописцев, особенно удивляли широта интересов и яркая личность Феофана. Во время работы он охотно беседовал с людьми, приходившими подивиться на его мастерство, и умел занять их увлекательными рассказами обо всем, что ему приходилось в своей жизни наблюдать. Как человека бывалого, его расспрашивали о виденных им городах, и прежде всего о Царьграде, который в глазах русских людей все еще окружен был ореолом славы.

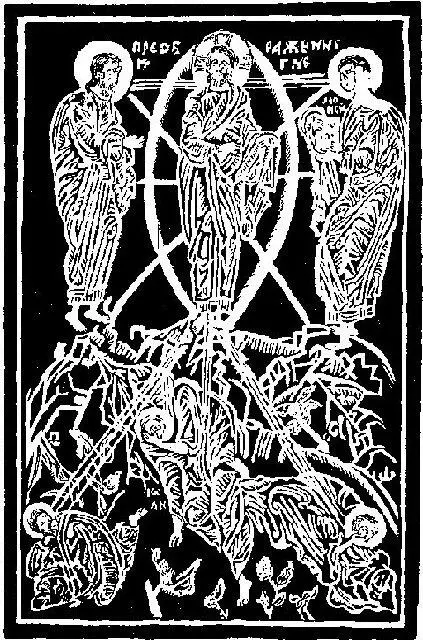

Преображение. Васильевские врата

В Москве при посещении мастерской Феофана Епифаний просил его изобразить на листе внутренний вид Софийского собора, равно как й стоящую перед храмом бронзовую статую царя Юстиниана. Ему хотелось собственными глазами увидать все то огромное пространство внутри храма, которое так поражало русских паломников. «В ню же еще кто странен внидет, — рассказывал Епифаний Феофану о цареградской Софии, — и ходити хотя без проводника, без заблуждения не мощи ему вон изелести, аще и зело мудр быть мнится множества ради столпотворения и околостолпия, сходов и восходов, преводов и преходов, и различных полат, и церквей, и лестниц, и хранильниц, и гробниц, и многоименных преград, и пределов, и окон, и путей, и дверей, влазов же и излазов и столпов каменных вкупе». Услышав это образное, но фантастическое описание архитектурных богатств Софии, Феофан отказался изобразить на листе весь храм. «Не мощно есть, — сказал он, — того тебе улучити, ни мне начертати, но обаче докуки твоея ради мало нечто аки от части вписую ти, и тож не яко от части, но яко от сотые части, аки от много мало, да от сего маловидного изображения пишемого нами и прочая большая имаши навыцати и разумети». Ответ этот показался собеседнику Феофана верхом глубокомыслия. «Храмовидное изображение» цареградской Софии, сделанное Феофаном, так понравилось московским мастерам, что все они стали наперебой его срисовывать. Феофану же принадлежала попытка изобразить на стене в тереме князя Владимира Андреевича Москву, дать первый в русской живописи архитектурный пейзаж.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: