Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Название:Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1955

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Людям, которые бывали в мастерской Феофана, бросалось в глаза, что во время работы он не стоял на одном месте. Возможно, что подвижность мастера объяснялась его пылким темпераментом, но скорее всего это вызвано было хорошо знакомой и современным живописцам потребностью отходить от изображения, проверять сделанное на расстоянии. Русских наблюдателей удивляло еще то, что, создавая свои произведения, Феофан никогда не заглядывал в подлинники и этим отступал от обычая, прочно укоренившегося среди русских иконописцев. Феофан творил свободно и вдохновенно, он следовал своей фантазии, и, действительно, сами произведения его ясно говорят о том, как смело и уверенно он отступал от канонов.

Феофана интересовали преимущественно люди сильной воли и страстного темперамента. Вместе с тем люди в живописи. Феофана — это преимущественно благочестивые старцы, взявшие на себя обет отречения, монахи и отшельники, неистовые фанатики. Юношеские и женские лица меньше его привлекали. Чем больше следов пережитого было на лицах людей, тем больше это было по душе Феофану. Праведникам Феофана незнакомо безмятежное счастье и блаженство. Отречение дается им не легко; им приходится напрягать свои духовные силы, вести борьбу с самими собой, подавлять свои страсти. Сомнения и тревоги составляют существенную психологическую черту героев Феофана. В этом отношении есть внутреннее родство между ними и теми настроениями, которые митрополит Киприан выразил в своей проповеди, прочтенной москвичам после его смерти. Все это было на Руси чем-то небывалым: недаром искусство Феофана приковало к себе всеобщее внимание.

Вскоре после окончания строительства самой крупной из новых построек Новгорода, Спасо-Преображенского собора на Ильиной улице, Феофан украсил его росписью. До нашего времени сохранилась лишь незначительная часть этой росписи в куполе, в алтаре и в приделе за хорами. В куполе Феофан представил Спаса, взирающего на землю проницательным, почти гневным взглядом. В простенках между окнами в барабане стоят праотцы — огромные широко задрапированные фигуры. Мельхиседек — могучий и суровый старец с нахмуренными бровями; белые кудри раскинулись по его плечам, змеящаяся борода падает до пояса. Праотец Ной, тоже могучий старец, широко расставив ноги, твердо, уверенно стоит на земле; у него высокий, открытый лоб, курчавые волосы и редкая спутанная бородка; он бережно держит в руках большую и, видимо, тяжелую модель ковчега. Юноша Авель (19), стройный и сильный, отличается уверенностью осанки; у него также чуть нахмурены брови, голова крепко поставлена на тонкой мускулистой шее. В облике его сквозит сознание своего достоинства. По сравнению с фигурами Феофана, пророки новгородского Софийского собора выглядят мало изведавшими в жизни людьми. Отпечаток интеллектуальности и страстного чувства в лице человека — вот черты нового в искусстве Феофана. Эти черты заметны даже в ангелах-шестокрыльцах с их странно скошенными глазами.

21. Волхвы. Фреска храма Успения на Волотовом поле

22. Иосиф и пастух. Фреска храма Успения на Волотовом поле

В куполе Феофан увековечил людей сильной воли, мощных, несокрушимых легендарных героев. В приделе за хорами он изобразил представителей восточного монашества. В росписи этого помещения трудно обнаружить единство замысла. На восточной стене представлена «Троица», рядом с ней «Богоматерь-знамение». В «Троице» руку Феофана легко узнать по тому выражению горделивого достоинства, которым проникнута фигура среднего ангела. Своими размерами и величавой осанкой она значительно превосходит остальные фигуры. В этом юноше заключена такая же сила, как и в юном Авеле, только за плечами у него два огромных могучих крыла, которые, как шатер, осеняют трапезу. Боковые ангелы покорно склоняются перед ним, как подданные перед государем. Авраам и Сарра, совсем внизу, подносят к столу угощение. В «Троице» Феофана представлено, как одно могучее существо своим духовным авторитетом подчиняет себе других.

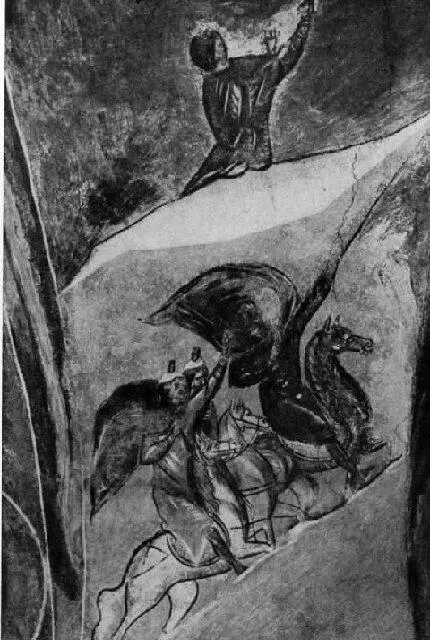

Все остальные фигуры на стенах придела носят совсем иной, едва ли не противоположный характер. Здесь можно видеть праведников, аскетов, отшельников, столпников, мучеников. Острота характеристик Феофана достигает здесь своего предела. Из. полумрака выступают лица, отмеченные печатью тревоги, страдания, сомнений, отчаяния и душевной борьбы. У всех старцев, равно как и у молодого Акакия, глубоко задавшие глаза, напряженно вскинутые брови, опущенные уголки губ. Каждому лицу придает особенную выразительность рисунок волос и усов; растительность на лице выявляет его мимику. У одного столпника и борода, и усы, и волосы совершенно отвесно падают вниз, — в облике его есть нечто окаменелое. У другого столпника широко раскрыты руки и торчат по сторонам пряди седой бороды, — фигура его полна энергии. У третьего и усы и борода извиваются мелкими змейками, одежда исчерчена складками в виде зигзагов, — в нем особенно много тревоги. Лицо безбородого Акакия почти гротескно; несколькими ударами кисти подчеркнуты его готовые заплакать глаза. Все юное лицо его обезображено нестерпимой душевной мукой.

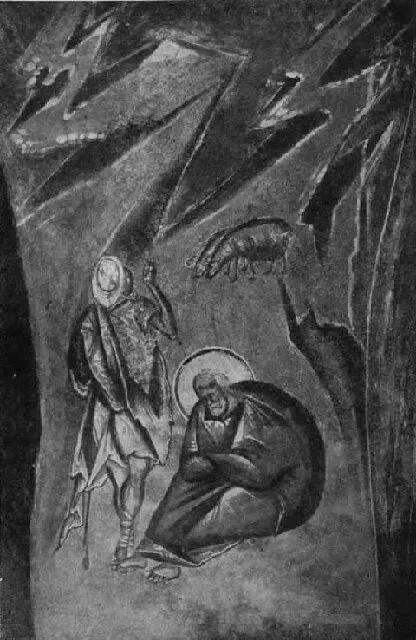

Один из самых сильных образов Феофана — это старец Макарий Египетский (20). В одной фигуре его художник увековечил весь дух восточного отшельничества. Представлен столетний старец с космами белых, как лунь, волос. В фигуре его еще чувствуется былая мощь: какие могучие плечи, какая могучая растительность! Этот старец много изведал, но и во многом изверился. У него слезящиеся подслеповатые глаза, лицо его сморщено. Великая мука терзает его. Одно только осталось ему — это отречение от всего земного, и это состояние выражают его выставленные перед грудью руки. Глубокая правда искусства Феофана заключается в том, что он не скрывал того, что даже молитва и отречение не приносят отшельнику отрады. Он отстраняет от себя мирские соблазны, но в облике его не чувствуется успокоения.

Феофан был не только глубоким психологом, но и гениальным живописцем, одним из величайших монументалистов того времени, когда даже в Италии у Джотто не оказалось достойных преемников. Феофан превосходно усвоил лучшие достижения современной ему византийской живописи. Но в основном его манера неповторимо своеобразна. Первым среди византийцев он стал придавать большое значение передаче в живописи объема. Он избегал резких контурных и внутренних линий, которые в живописи XII века так мельчили форму (94). Поверх основного коричневого тона лица и серо-синего тона одежды Феофан накладывал более светлые блики в несколько слоев, последовательно «высветляя» их. Иногда при передаче лица он ограничивался параллельными или перистыми пробелами (19). На близком расстоянии они выглядят как камушки мозаики. Но стоит взглянуть на них издали, — а они на это и рассчитаны, — и эти смелые и как бы небрежно брошенные мазки сливаются воедино, сообщая предметам такую выпуклость, какой не умели достигать мастера более раннего времени (ср. 14).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: