Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2

- Название:Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1949

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В XVI веке Германия быстрыми шагами выдвигается на одно из первых мест среди других европейских стран. Богатые залежи руды в Южной Германии помогли развитию производства. В старых торгово-ремесленных городах, как Нюрнберг и Аугсбург, возникают крупные торговые предприятия; особенно славились своими международными связями крупнейшие капиталисты Европы — Фуггеры. Передовые слои в городах с жадностью усваивают основы итальянского гуманизма.

Был» бы ошибочно объяснять все новое в немецком искусстве этого времени только влияниями итальянского Возрождения. Немецкая культура сама была в те годы достаточно творческой и самостоятельной. Но несомненно, что многолетний опыт итальянского гуманизма помог немецкой культуре в ее движении вперед. В начале XVI века в немецких деревнях усиливается борьба дворянства с крупными феодалами-князьями, поднимается крестьянское восстание. Борьба классов сопровождалась борьбой мировоззрений, религиозными распрями католиков и протестантов. Стремление к проявлению личности в религии было свойственно еще мистикам средневековья. Многие еретики учили, что человек, не нуждаясь в посредничестве церкви, приходит в соприкосновение с божеством. Но в отличие от средневековых ересей реформация более настойчиво отстаивала ценность земного, призывала каждого человека следовать своему призванию, «служить богу» в своей земной деятельности. Искусство оказалось в Германии втянутым в водоворот крестьянской освободительной борьбы, как ни в одной другой западноевропейской стране начала XVI века. В Германии развивается политическая графика: листовки, памфлеты, карикатуры стали могучим орудием борьбы. Большое искусство не осталось в стороне от этого движения.

В XVI веке в таких городах, как Нюрнберг или Аугсбург, закладываются основы немецкого Возрождения. Самые города с их домами с остроконечными кровлями и тесными уличками еще сохраняли свой средневековый облик. Но в убранстве зданий все чаще проскальзывают классические мотивы: рельефы с мифологическими персонажами украшают камины, алтари церквей обрамляются скопированными с итальянских образцов колоннами, открытые дворы обносятся аркадами (дом Пеллеров в Нюрнберге). В начале XVI века Петер Фишер (1460–1529) в своих апостолах гробницы Зебальда (Нюрнберг, 1507–1512) подражает классическим статуям. Его закованные в кольчугу рыцари гробницы в Инсбруке (1513) — первые памятники вполне развитой круглой скульптуры в Германии.

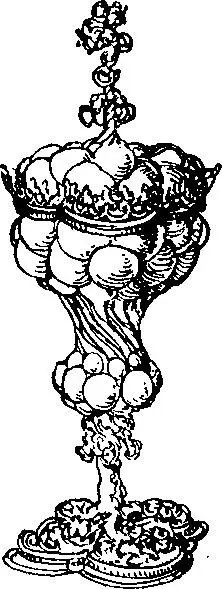

Смешение старых традиций с новыми исканиями ясно сказалось в прикладном искусстве, в частности в ювелирном мастерстве, которым особенно славился Нюрнберг. В нюрнбергских золотых кубках (стр. 97) с их богатым нарядным орнаментом и вздувшимися дольками много готической тонкости, свойственной немецкому искусству XV века. Но весь силуэт чаши ясно членится на пояса и обрисован плавным, закругленным контуром, в формах заметно постепенное нарастание объема. В XVI веке эти новые вкусы проникают во все виды немецкого искусства.

Художником, который с особенной глубиной выразил лучшие достижения немецкого Возрождения, был Альбрехт Дюрер (1471–1528). Он родился в Нюрнберге в семье золотых дел мастера и с юных лет, особенно в годы странствий, впитал в себя богатое наследие немецкого искусства XV века. Вернувшись домой, он сближается с кружком передовых людей Нюрнберга, особенно с Пиркгеймером, проникается идеями гуманизма, и это значительно расширяет его кругозор. В жизни он сохранял старый, патриархальный уклад. Но как человек своего времени он был полон стремлений к новому, к смелым большим начинаниям. Его страстно влечет к себе художественная культура Италии.

Нюрнбергский кубок. Рисунок Дюрера

Уже юношеский автопортрет, рисунок пером Дюрера, с его беспокойной перекрестной штриховкой (Эрланген, около 1492) поражает проникновенностью и серьезностью выражения. Первый цикл его гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498) выдержан в традициях немецкого искусства XV века. Дюрер был последним и самым значительным среди мастеров Западной Европы, создавшим большой цикл на тему видений Иоанна.

В отличие от мастеров раннего средневековья (ср. I, 19) он представляет эти фантастические образы в свете современных событий, вкладывает в них свое личное чувство, свои политические убеждения горячего противника папства («Вавилонская блудница»). Таинственные видения Иоанна приобретают в обработке Дюрера наглядность и образность, которой нет и в самом тексте, лежащем в основе иллюстраций. Среди гравюр некоторые отличаются перегруженностью и многосложностью, другие сплошь сплетены из беспокойного узора линий.

Особенно высоким совершенством и величавой ясностью отличается «Архангел Михаил в борьбе с драконом»

(стр. 99). Представлена старая средневековая тема: борьба светлого начала с темными силами ада. В листе Дюрера в самой пластической красоте крылатого юноши с его сильным телом, проглядывающим сквозь спутанные складки одежды, в ясном силуэте всей его крылатой фигуры, выделяющейся из сплетения тел, наконец, в далеком пейзаже, раскинувшемся у его ног, сквозит твердая уверенность в победе светлого человеческого начала, и в этом Дюрер был достойным сверстником Рафаэля (ср. 75).

Первая поездка Дюрера в Венецию (1494–1495) не смогла изменить художественный язык мастера. Однако, он прекрасно осознавал потребности немецкого искусства и всей немецкой культуры в зрелой классической форме, и потому итальянское искусство приобрело в его глазах особенную привлекательность. Дюрер с жаром отдается в Италии изучению перспективы и пропорций. В своем автопортрете (Мюнхен, 1500) он придает себе сходство с идеальным образом Христа. Серия гравюр на дереве «Жизнь Марии» (1504–1505) классической ясностью форм так отличается от «Апокалипсиса», будто их отделяет больше, чем десятилетие. Впрочем, Дюрер и здесь остается верен немецкой традиции и стремится сообщить легендарным сценам настроение и задушевность. Особенно поэтично «Бегство в Египет», в котором действие происходит на фоне густой лесной чащи, какой не найти у его итальянских современников. Во многих произведениях этих лет Дюрер сознательно ставит себе задачу овладения языком классических форм. Фигура Адама в гравюре «Адам и Ева» (1504) построена как идеальное тело в подражание древнему Аполлону.

В 1505 году художник вторично посещает Венецию. Его искусство находит теперь широкое признание. Его с почетом встречают итальянские собратья по искусству. Он сам находится под обаянием всего виденного. Италия кажется ему обетованным краем. «Здесь я чувствую себя человеком, — писал он на родину, — а дома я — дармоед». Дюрер настойчиво стремится овладеть живописной культурой Венеции, развить в себе чувство цвета. Его «Венецианку» с ее золотистыми тонами, с мягкой лепкой лица можно было бы принять за произведение итальянского мастера. Дюрер пишет большие алтарные образы. «Геллеровский алтарь» (Вена, 1511) и «Мадонна с четками» (Прага, 1506) построены по правилам классической итальянской живописи, написаны чистыми, прозрачными красками. Но не эти произведения были самыми значительными достижениями немецкого мастера. Его влекла к себе спокойная красота итальянских образов, но чрезмерная настойчивость в попытках втиснуть свое жизнеощущение в тесные рамки классических форм толкала его порой на путь бесплодной стилизации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: