Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2

- Название:Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1949

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дюрер принадлежал к числу передовых людей своего времени. Он не мог остаться равнодушным к напряженному идейному движению, поднимавшемуся в его годы на родине. Наряду со многими гуманистами, Дюрер не стал деятельным участником реформационной борьбы, но известно, что его глубоко волновала судьба Лютера. Есть основания думать, что он сочувствовал народному движению. Своей главной творческой задачей Дюрер считал найти путь к постижению объективной красоты мира, не подавляя в себе глубоко личных переживаний «тайного сокровища сердца». На протяжении своей жизни Дюрер постоянно бросал начатое, менял свои приемы, но основная его задача никогда не забывалась им. Вот почему Дюрер занимает почетное место не только в истории немецкого искусства, но и в истории всего северного Возрождения. Ни один другой мастер Севера не отдавался с такой страстью изучению художественного языка Италии, ни одного не преследовали так настойчиво идеалы классической красоты, ни один в самом своем влечении не сохранял творческую самостоятельность так, как сохранил ее Дюрер.

Дюрер уже дважды вкусил прелесть Италии. Он был вполне созревшим мастером, когда им был выполнен превосходный рисунок — портрет его матери-старухи (96). В рисунках с натуры Дюрер особенно проникновенно выражал свое личное отношение к жизни. Этюды цветов вроде маленького букетика фиалок, зайца, куропатки или жука не уступают в своей безупречной точности лучшим рисункам Леонардо, но они проникнуты трогательно-любовным отношением к подробностям, мимо которых проходил итальянский мастер. Дюрер от своих учителей научился обретать и видеть великое в малом. Вот почему тщательно выполненный рисунок морщинистой руки выглядит у Дюрера таким красноречивым. Самое понимание ценности личности, которое проявляется в портретах Дюрера, искусство линией и тенями передавать лепку лица были Дюрером усвоены от итальянцев. Но все же портрет матери Дюрера — это произведение, какого не смог бы создать ни один итальянский мастер. Старое невзрачное лицо длинноносой, похожей на птицу женщины с вытаращенными глазами, выпирающими скулами и морщинками на лбу претворено Дюрером в подлинно художественный образ. Правда, мы еще среди римских портретов встречаем некрасивые лица (ср. I, 102), но их безобразие бесстрастно, всего лишь воспроизводится; попытки его преодоления античными художниками неизменно приводят к идеализации. В средневековом искусстве невзрачность часто превращалась в гримасу, лицо легко становилось маской. Итальянцы XV века не создали в этом ничего нового: Гирландайо в своем Лоренцо Медичи (ср. 65) всего лишь отмечает отталкивающее выражение его некрасивого лица.

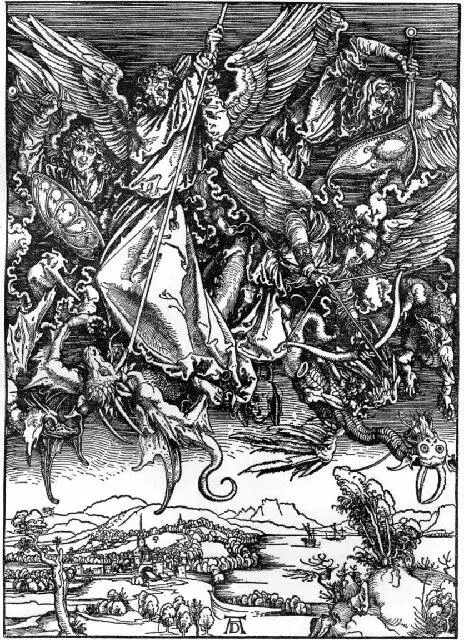

Дюрер. Архангел Михаил низвергает дьявола. Гравюра на дереве из «Большого Апокалипсиса». До 1498 г

Глядя на рисунок Дюрера, можно догадаться, что он не только подробно изучал лицо старухи, всматривался в его мельчайшие черточки, но им руководило еще желание осмыслить выразительность каждой его морщинки, поставить их в связь друг с другом, выявить самое существенное, подчинив ему второстепенное, и все это позволило ему проникновенно раскрыть в облике старой женщины ее внутренний мир. Мы как бы читаем всю многотрудную жизнь и усталость в этом морщинистом лице и забываем при этом, как далеко оно отстоит от классического идеала красоты. В этом умении внедряться в сокровенное в человеке предшественниками Дюрера были нидерландцы и отчасти немецкие резчики вроде Рименшнейдера. Но классическая школа Дюрера позволила ему с большей ясностью и полнотой разрешить эту задачу. Голова матери Дюрера крепко построена, ясно вылеплена, хотя в ее угловато торчащих костях, в собранных на лбу морщинах и в жилистой шее и проглядывает беспокойный узор готики. И вместе с тем отсюда через множество промежуточных ступеней идет путь к портрету Рембрандта.

В пору расцвета своих творческих сил Дюрером были созданы три гравюры на меди, которые по справедливости считаются лучшими его созданиями: «Иероним в келье», «Рыцарь, дьявол и смерть» и «Меланхолия». Сюжеты этих гравюр не были совершенно новыми, но Дюрер вложил в них современное содержание.

«Иероним», подобно Афинской школе Рафаэля, это своеобразное воплощение идеалов гуманистов. Но итальянцы переносят действие в открытые шумные залы; Дюрер воспевает уют тесной кельи ученого, замыкает пространство, наполняет его трепетным светом, проникающим сквозь узорчатые переплеты окна. Старичок, погруженный в свой мирный труд ученого, сидит среди прирученных им, дремлющих зверей. Вся комната выглядит как выражение духовной чистоты и целомудрия ее обитателя.

Гравюра «Рыцарь, дьявол и смерть» полна более тревожного чувства. Вряд ли можно усматривать в ней прямые намеки на современные события, но она овеяна духом той переломной поры. Художник выразил в ней то сознание нравственной ответственности личности за свои поступки, с которым лучшие его современники взирали на окружающий мир, полный для них мучительно неразрешимых противоречий. Могучий, закованный в броню рыцарь медленно едет на своем прекрасном коне. Всадник отдаленно напоминает итальянскую конную статую, но в нем больше сосредоточенности, задумчивости и сердечности. Этого воина-гуманиста, как св. Антония, со всех сторон осаждает нечисть: смерть в образе скелета с улыбкой-гримасой протягивает ему песочные часы, чудовище с свиной головой спешит за ним по пятам. Ясное, рельефное построение разбивается множеством выглядывающих из-за коня страшилищ.

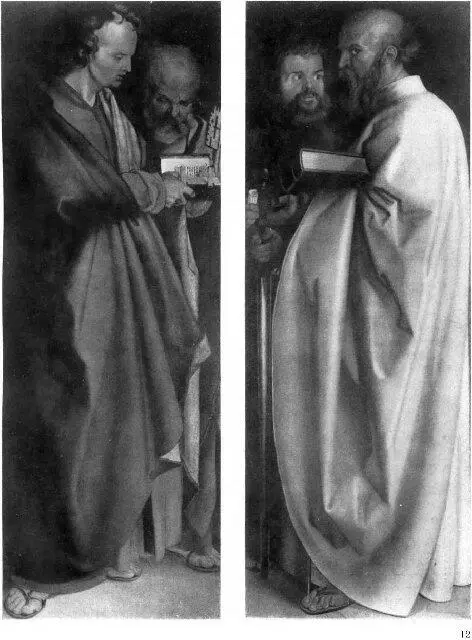

12. Альбрехт Дюрер. Четыре апостола. 1526 г. Мюнхен. Старая Пинакотека (до 1941–1945 гг.).

Гравюра «Меланхолия» (101) также связана с классической темой гуманистов. Вряд ли Дюрер мог об этом знать, но и Микельанджело в Иеремии Сикстинского плафона, и Рафаэль в так называемом Гераклите Афинской школы (ср. 6) за несколько лет до него создали свои образы погруженных в думы мыслителей. Но в итальянских фигурах раздумье всего лишь одно мгновение в жизни, исполненной свободной, кипучей деятельности. «Меланхолия» Дюрера так погружена в себя, точно навеки отреклась от всякого действия; за ее плечами виднеются крылья, но она не летит, как античная Ника или христианский ангел; в руках ее циркуль, но она не смотрит на него; крылатый амур оставил свои шалости; собака свернулась клубком и дремлет. Множество принадлежностей кабинета ученого и столярной мастерской находится в бездействии. Здесь развешаны и разбросаны весы, песочные часы, пила, шар, рубанок и гвозди. И только вдали над холодным небом и мертвой бухтой стремительно взлетает к небу летучая мышь с надписью «Меланхолия»..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: