Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1

- Название:Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1948

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Идея обновления природы была выражена в Египте в трогательно прекрасном мифе об Осирисе. В ново-брахманизме она нашла себе выражение в почитании половой деятельности, которая, по взглядам древних индусов, поднимает чувство жизни, выражает основные силы природы. Гегель называл эти воззрения индусов «колоссальным фантастическим вздором в состоянии непрерывного опьянения».

Его возмущало, что бог Шива сто лет лежал в объятиях своей супруги. Он считал индийское искусство менее зрелым, чем искусство Египта.

Действительно, страшная чудовищная фантастика ново-брахманского искусства глубоко отличает его от величавой простоты древней поэзии Вед. Ново-брахманское искусство производит порою несколько отталкивающее впечатление потому что первобытное чувство природы облечено в нем в повышенно-выразительные формы, легенды рассказаны многословно и изощренно. Силы природы, которые в эпоху сложения Вед смутно, но целостно воспринимались людьми, были воплощены теперь в таких пластических образах, которые являются достоянием гораздо более развитых эпох.

Облекаясь в форму камня, они приобретают черты страшилищ, пугающих тем, что фантастика всего замысла сочетается в них с предельной осязательностью частностей.

Ново-брахманское искусство Индии создает наиболее прекрасные образы там, где оно приходит в непосредственное соприкосновение с природой, особенно с миром животных и растений. Животные имеют в древних индийских сказаниях огромное и многообразное значение. Прежде всего сами боги в своем перевоплощении принимают облик животных; божество мирской мудрости Ганеша представлялся с туловищем ребенка и с огромной головой слона, как египетский бог Анубис изображался с головой шакала. Но и помимо этого животные неизменно привлекали к себе внимание древних индусов: Кришна собирает вокруг себя животных, подобно древнему Орфею, Юдиштира не хочет даже в рай без своего любимого пса.

В изобразительном искусстве это глубокое чувство природы ярко отразилось в рельефе «Низведение Ганга» в Мавалипураме (157). В основе его лежит легенда, изложенная в поэме Рамаяна. Царь Багирата испрашивал у главного божества Брамы, чтобы тот оросил землю струей Ганга. Однако сила этой струи была так велика, что даже Шива, пожелавший ее сдержать, был подхвачен водой и чуть не ввергнут в подземное царство. В наказание за это он заключил струи воды в свои кудри, но Багирата умолил его допустить потоки Ганга до земли. В огромном рельефе в Мавалипураме увековечено это мгновенье: вокруг низвергаемой сверху воды собрались сонмы людей и животных. Брахманская легенда, в которой в образах богов нашли себе выражение представления о природных силах, в рельефах Мавалинурама возрождается вновь на ее первоначальной основе.

Индусы считали, что искусство является не подражанием и не претворением природы, а ее продолжением; соответственно этому действие переносится под открытое небо, композиция ничем не ограничена, фигуры пребывают в реальном пространстве, все они высечены из огромной скалы, по выбитому в скале руслу струится вода. Вокруг этого потока воды собрались все обитатели земли, животные и люди. Здесь видны огромные слоны, львы, горбатый зебу, изящные серны, олени, птицы и множество людей, среди которых можно заметить и аскета-подвижника около брахманского храма.

Животные бредут к потоку, как к водопою, люди — для священного омовения.

Эти рельефы несколько напоминают высеченных первобытным человеком животных на скалах в Дю Рок, во Франции. Но в индийском искусстве это зрелище приобрело еще более величественные размеры, композиция более целостна, вся она исполнена глубокого смысла единения человека и животных. В индийском искусстве и в более позднее время фигуры животных, быков или слонов сохраняют свой жизненный характер. Обычно они так располагаются художником во двориках храмов или перед входом, будто они случайно забрели в священную ограду, остановились здесь и мирно пасутся. Строгий порядок, как в Египте или Китае (ср. 55, 171), индийским художникам был глубоко чужд. В фигурах животных самый культовый характер ново-брахманского искусства выражен очень слабо.

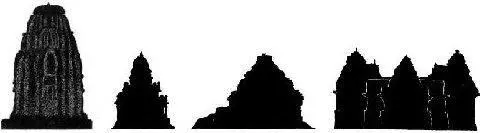

Главные памятники новобрахманского культа — это индийские храмы (стр. 270, 271). Лучшие образцы их относятся к X–XI векам; это храмы в Каджурахо (15) и в Бхуванешваре. Ступа в Боробудуре на Яве выстроен еще в VIII веке. Из более поздних храмов наиболее значителен храм в Мадуре (XVII век) (152).

Индийские храмы восходят к различным источникам. Некоторые из них являются развитым вариантом кельи аскета. Различают два основных типа индийских храмов, существующих более или менее одновременно, со множеством различных вариантов. Храм шикхара, имевший особенное распространение на севере, посвященный богу-хранителю Вишну, имел форму заостренной высокой башни и, вероятно, восходил к деревянным покрытиям древних сельских хижин. Храм вимана, имеющий большее распространение на юге и посвященный богу Шиве, имел более отлогую линию силуэта, он отвечал потребности в созерцательности. Храм вимана имел в некоторых случаях форму слабо выступающего полушария и был, возможно, связан с типом ступа, который сохранился в Индии до конца первого тысячелетия. Символический смысл индийского храма не может быть определен одним понятием. В ступенчатости храмов выражены ступени постепенного восхождения к небу, в храмах-колесницах, поставленных на колесах, — идея нисхождения бога с неба на землю. Строгое разграничение индийских храмов на два типа почти невозможно. В сущности, все индийские, включая даже буддийские, храмы этого времени имеют между собой больше черт сходства, чем различий.

Индийские храмы распадаются обычно на три части: крытую галерею, куда имели доступ молящиеся, закрытое помещение, притвор, и, наконец, святилище, над которым воздвигались высокие башни. Многие храмы предназначались для многочисленных паломников. Но все же главной частью храма оставалось святилище, закрытое со всех сторон помещение, увенчанное то более, то менее крутой по своему силуэту башней, высоко подымающейся над округой.

В преобладании огромных башен, в понимании храма как памятника сказалась значительная примитивность индийского мироощущения. Недаром композиция даже поздних храмов, как Мадуры (152), с их огромными, давящими, высоко вздымающимися башнями находит себе аналогию в древнеассирийских храмах первого тысячелетия до н. э. (ср. стр. 74). Три тысячи лет прошли для Индии почти бесследно; правда, в индийских храмах выражено постепенное нарастание форм, которого не знает ни египетская, ни ассирийская архитектура.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: