Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1

- Название:Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1948

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1 краткое содержание

Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это говорит о том, что у человека той поры была слабо развита способность охвата одним взглядом группы предметов, способность, которая служит основой композиции в живописи. Видимо, первобытной графике соответствовали языковые формы, сохранившиеся и в более позднее время в некоторых языках. Вместо того чтобы сказать «люди», китайцы говорят «человек-человек». Вместо того чтобы изобразить стадо как нечто единое, первобытный человек беспорядочно рисовал множество зверей, как бы перечисляя их всех одного за другим, и только в обрядовых сценах, которые уже встречаются и в это время, он выстраивал животных в ряды и подчинял симметрическому порядку.

Когда ему предстояло воспроизвести несколько предметов на небольшой плоскости, самая теснота ее заставляла его думать об их расположении. Гравированное изображение «Олени переходят брод» особенно показательно для художественных исканий первобытного человека. К сожалению, кость эта сохранилась неполно, и все же нельзя не подивиться мастерскому изображению старого оленя, повернувшего голову и испуганного погоней. Видимо, самая теснота поверхности заставила художника вплотную придвинуть изображение рогатого оленя к переднему зверю. Чтобы показать, что все происходит в воде, он воспроизвел огромных рыб. Передача физической среды через одушевленные тела, ее как бы олицетворяющие, встречается и в более позднее время.

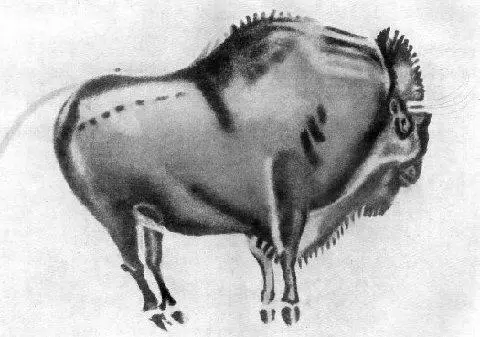

1. Бизон. Пещерная живопись. Древний каменный век. Альтамира (Испания).

Рыбы заполняют пустое пространство между ногами животных, но одну из них пересекает нога переднего оленя.

Таким образом, здесь совмещены различные принципы расположения фигур: и заполнение телами пустого пространства, и сопоставление тел, и их вытягивание по одной линии, и, наконец, расположение в двух планах.

Зоркость первобытного человека была ни с чем не сравнима. Он стремился воспроизвести не только очертания отдельных животных, но и уловить их мимолетное движение.

Вот почему в некоторых гравированных изображениях животных бросается в глаза, что вместо двух пар ног художник наделяет их множеством ног, наподобие значительно более поздних восточных поэтов, которые называют коней «шестиногими». Видимо, художнику хотелось запечатлеть как бы все мгновенья движения, мы бы сказали — соединить в одном изображении несколько кадров.

Но и это не вполне удовлетворяло первобытного мастера. Воображение толкало его к проникновению в самую сердцевину явлений, и поэтому, изображая речную выдру, он передавал ее со всем содержимым ее желудка, множеством рыб, поглощенных этим прожорливым животным. Слона он изображал с видным сквозь покров его кожи сердцем. К этому толкала первобытного художника особая корысть. Он метил свой удар в сердце зверя, он ясно воображал себе его мерное биение и не мог удержаться, чтобы не изобразить его в своих рисунках. Мало того, в тиши и мраке полутемных пещер этот первобытный человек тешился воображаемой охотой: изображения зверей, которым, казалось бы, мог позавидовать любой современный художник, служили ему мишенью. Он спускал стрелу в них, видимо, твердо уверенный, что это поможет его успеху на охоте.

Что представляют собой в таком случае богатые росписи первобытных пещер? В какой разряд ценностей они должны быть отнесены? Когда пытливый археолог Савтуола в 1875 году впервые обнаружил росписи в пещерах Северной Испании, никто не хотел верить, что они относятся к таким отдаленным временам. Савтуолу подозревали в подделке. Но когда были обнаружены сходные росписи и в других местах и в их подлинности исчезли сомнения, пришлось признать художественные способности первобытного человека. Одна пещера, особенно богатая красивыми росписями, была названа Сикстинской капеллой.

Позже, когда исследователи познакомились с назначением этих росписей, узнали обряды, связанные с ними, первобытный художник был развенчан: было объявлено, что эстетическое чувство еще незнакомо ему, а он сам был приравнен к колдунам, которые не думают ни о чем другом, кроме прибыли на охоте.

Но даже защитники так называемой «магической теории» не могли не признать высокого художественного достоинства росписей и древнейшей резьбы.

Конечно, в оценке этого первобытного искусства нам очень трудно, порою почти невозможно отрешиться от наших взглядов на искусство. Уж очень непохож весь ход нашего мышления на формы мышления первобытного человека. Вот почему соблазнительно придать решающее значение одному признаку и по нему определить все искусство того периода как последовательную систему. Между тем своеобразие памятников первобытного искусства заключается как раз в том, что их назначение еще совершенно не определилось, что все еще было в них перемешано и что памятники, которые в своей потребности творчества создавал человек, разными своими сторонами отвечали различным сторонам его деятельности.

Мы не можем с достоверностью решить, как возникло искусство. Но, по всему вероятию, художественное творчество возникло из внехудожественной деятельности человека. Сходным образом часто происходило в истории, когда возникало какое-либо новое явление: химия возникла из алхимии, астрономия из астрологии. Но вместе с тем надо предполагать, что уже в этой внехудожественной деятельности человека содержались зерна того, что могло превратиться в искусство.

Период древнего каменного века — это время предрассветной мглы, время, когда из мрака, окутывавшего человека, лишь начинали вырисовываться очертания отдельных предметов. Основой жизни его было присвоение, использование готовых природных богатств для своих надобностей. Соответственно этому многие орудия первобытного человека созданы не им, а природой. Иногда бывает трудно, почти невозможно провести четкую грань между порождением природы и созданием человека.

Он жил в пещерах, в естественных расселинах скал, одевался в шкуры животных; пустые тыквы служили ему в качестве сосудов, ракушки и пестрое оперенье птиц — в качестве украшений; его главным орудием была рука, потом он усилил ее удар, пользуясь острыми кусками кремня; вместо игл он использовал кости рыб. Видимо, и искусство возникло из своеобразного истолкования природных форм, случайно оказавшихся пригодными для этих целей.

Известно, что даже современные люди тешатся, выискивая в очертаниях Альп силуэт уснувшего Наполеона. Но для современного человека это выискивание служит не больше, чем простой забавой. Первобытный человек относился к этому гораздо серьезнее. Он совершал свой первый шаг на пути художественного творчества. Странно торчащие и поразившие его камни напоминали ему группу живых людей, и он принимался за их обработку, чтобы довершить создание природы (как это видно еще теперь на неоконченных изваяниях на острове Пасха). Случайный выступ камня в пещере толкал его воображение, он казался ему в полумраке контуром спины пасущегося быка, и он пририсовывал к нему очертания рогов и ног и создавал картину (ср. стр. 44). Не нужно думать, что эти упражнения человека были свидетельством его беспомощности и слабости. В этом претворении созданий природы в нечто воображаемое заключались зерна подлинного художественного творчества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: