Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пережив немецкую оккупацию и оставшись живым (а зачем бы нужен был немцам старик на инвалидной коляске?), Ханжонков попал под подозрение в «коллаборантстве». Опять начались гонения, обиды, голод. Этот человек, чье душевное величие равнялось редкостной скромности, вынужден был едва ли не побираться, нищенствовать. Только самоотверженная забота и уход его второй жены, бывшей монтажницы с фабрики на Житной Веры Дмитриевны Поповой, поддерживали угасающий огонек жизни.

А. А. Ханжонков скончался в Ялте 26 августа 1945 года.

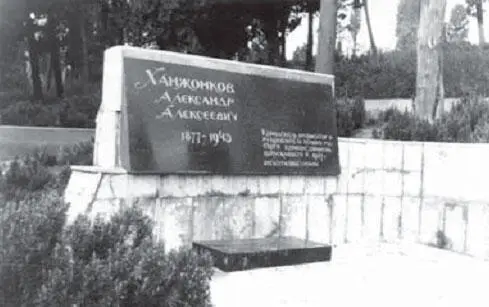

Могила на Поликуровском кладбище в Ялте

Фото В. Короткого

Глава 2

Миф об Октябре как апофеозе истории

…Помню фанерные крылья

И богатырские шлемы.

Помню и фильмы, что были

Немы и вовсе не немы.

Реальные социальные и демографические процессы или – попросту – послереволюционный хаос, перебаламутивший и сорвавший с мест бескрайнюю оседлую Россию, Гражданская война, миграция, блокады, голод в деревне, перенаселение столиц – все это получает на раннем советском экране изображение крайне примитивное, контрастно черно-белое. Дело здесь не только в изменившихся условиях производства и трудностях самого существования в пору разрухи и военного коммунизма. Дело и не в одной лишь профессиональной слабости или просто неумении людей, оказавшихся за камерой.

Дело в принципиальной установке. В том, что вскоре будет названо «ленинской политикой в области кино», «политикой партии в кинематографе». В исключительном значении этой принципиальной установки для формирования, развития, расцвета, эволюции, кризиса и краха советского государственного кинематографа, для всех процессов жизни его в течение последующих семи десятилетий 1919–1985-го. Кратко определим эту принципиальную установку как пропаганду большевистской идеологии.

«…Когда массы овладеют кино и когда оно будет в руках настоящих деятелей социалистической культуры, то оно явится одним из могущественнейших средств просвещения масс» – эта цитата из высказываний Ленина дошла до нас в пересказе его помощника Бонч-Бруевича. В пересказе же Луначарского распространилась основная мифологема «ленинской культурной политики»: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Вдумаемся в смысл этого правдоподобного апокрифа.

Для кого – «для нас»? Ответ ясен: для большевистской партии, она же в дальнейшем – государственная власть. Для чего «важнейшим», почему «важнейшим»? Ответы столь же недвусмысленно ясны: важнейшим для пропаганды советской идеологии, важнейшим, потому что кино – самое любимое народом, самое доступное массам во всех отношениях (распространенность кинотеатров в городах, дешевизна билетов, выразительный язык пластики, не требующий от зрителя грамотности) зрелище, которое легче всего поставить на службу своим идеологическим целям.

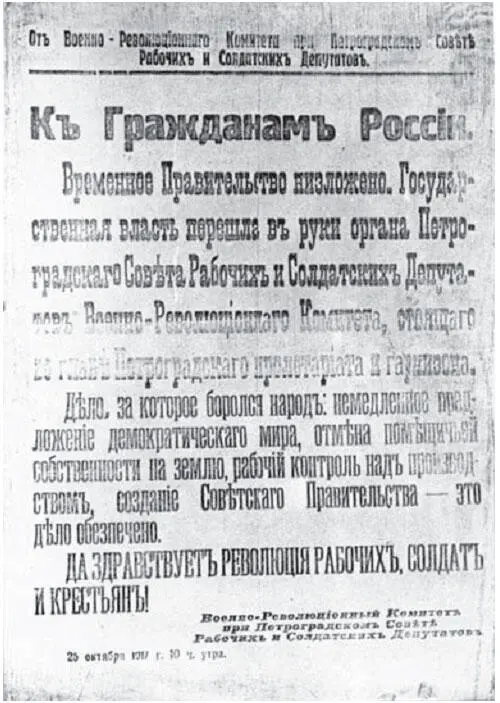

Плакат первого советского агитационного фильма

Идеализация «пролетарского» («рабочего», «массового», «демократического») зрителя как неподкупного судьи, коренящаяся в ленинской культурной программе, принесет неисчислимый вред отечественному искусству: запреты произведений на основе газетных доносов и разносов невежественных рабкоров (1920-е), демагогии «народ не принял» (1930-е) и так далее.

Неукоснительное движение к государственной монополии – такова задача ленинского руководства киноискусством, начиная с ночи на 25 октября 1917 года и до 1930-х, эры сталинизма, когда структура Госкино СССР обретет окончательную твердость и незыблемость вплоть до мая 1986 года – исторического V съезда кинематографистов, подорвавшего основы его власти.

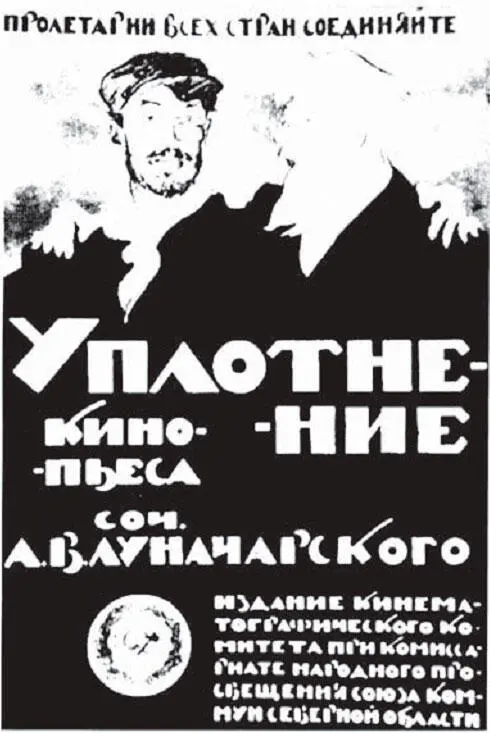

Агитфильм Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Но сложная, многообразная, увлекательная, ужасная и прекрасная одновременно жизнь советского кино не сводится к одной лишь теме «искусство и власть». Кроме государства, у которого в сфере искусства свои интересы, меры поощрения и наказания, существует еще и общество. Сколь ни подавлено оно при советском режиме, оно все-таки суверенно. Да еще в такой огромной, многослойной, богатейшей художественными традициями и талантами стране, как Россия. История советского кино – это, при всем своем трагизме, оптимистическая история. История победы искусства над всеми чуждыми ему силами. Художественной победы – во всяком случае.

За 1917–1925 годы (вторая дата – веха Броненосца «Потемкин» , начало классического революционного авангарда) послеоктябрьский русский, а затем и многонациональный советский кинематограф успел прожить насыщенную и полнокровную жизнь. Сколь разноперой и разномастной ни была продукция частных фирм (350 названий), среди этой продукции уже встречались произведения, отмеченные печатью времени.

Иван Москвин

Иван Москвин в роли Поликушки

К таковым следует отнести экранизацию Поликушки Л. Н. Толстого (1918), сделанную А. Саниным, режиссером Московского Художественного театра в ателье Русь . При рудиментах театральности фильм захватывал эмоциональной и искренней игрой Ивана Москвина, жестким изображением нищеты и тьмы деревенской жизни. Картина Поликушка стала одной из первых в экспорте уже под маркой Советской России, Европа признала ее аутентичным выражением «русской души» и «русского стиля», а «немой крик» Поликея в момент, когда несчастный видит, что у него украдены деньги, доверенные ему барыней, потрясал сердца и был буквально воспет европейской критикой.

Элементы новизны, желание «идти в ногу со временем» на этом драматическом перекрестке можно наблюдать у тех кинематографистов, кого ветер эмиграции не унес вдаль, но удержал в родных пенатах, заставив волей-неволей считать себя советскими мастерами. Это В. Р. Гардин, который уже в 1917 году без видимых колебаний принял сторону большевиков, пошел работать в Московский кинокомитет, а в 1919-м организовал в Москве Госкиношколу – прообраз нынешнего ВГИКа. Он ставил, не чинясь, агитфильмы, развивал темп и активность, режиссировал и в Ялте ( Призрак бродит по Европе ), а в Москве вместе со своими учениками по Госкиношколе поставил в 1921 году Серп и молот – первый почти полнометражный (1300 метров) фильм советского производства. Одним словом, «частновладелец от кино» Владимир Гардин успешно превратился в деятеля советского экрана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: