Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В историю кино он вошел своими выводами из экспериментов, по характеру приближающимися к простейшим физическим законам. Это прежде всего так называемый «эффект Кулешова» – монтажное сцепление двух кадров, которые в своем единстве должны дать некое новое третье. Хрестоматийно известны в описаниях (хотя в кадрах не сохранились) его экспериментальные склейки крупного плана Мозжухина из какого-то старого фильма – последовательно: с тарелкой супа, с детским гробиком, с кадром красивой женщины. Контекст, как доказывал Кулешов, придавал лицу артиста всякий раз новый смысл: читался то муками голода, то горем отца, то любовной страстью. Следовательно, говорил Кулешов, с помощью монтажа можно создать несуществующую, не сыгранную актером эмоцию.

Далее, склейкой изображений памятника Гоголю в Москве и Капитолия в Вашингтоне, считал Кулешов, можно создать неведомое действительности экранное пространство. Более того, снимая спину одной женщины, руки другой, глаза третьей, можно сконструировать идеальную модель не существующей в природе особи… Сегодня удивляешься, сколь пророчески моделировал Кулешов компьютерную «виртуальную реальность»!

Итак, монтаж универсален, всесилен! Он и есть тот самый абсолют, секрет, альфа и омега, какими держится и отличается от всех других искусство кино. Несколько позднее своим собственным путем, экспериментируя в хронике, к сходным выводам пришел другой великий экспериментатор, Дзига Вертов.

Ничуть не меньше пыла и страсти вложил Кулешов в воспитание «натурщика» – слова «актер», «переживание», «представление» он презирал, считая, что «целесообразные действия» должны заменить искусственную и фальшивую «игру». Но в том-то один из парадоксов его теории и судьбы, что, яростно отрицая «артиста» в своей ставшей знаменитой мастерской, он создал одну из первых в истории кино профессиональных школ киноактера, исследовал специфику кинематографической игры в ее существенных отличиях от театральной.

Проект инженера Прайта , фильм Льва Кулешова

Ученики Кулешова были выдающимися людьми, почти всех ожидало большое будущее в кинематографе: это Александра Хохлова, Всеволод Пудовкин, Борис Барнет, Владимир Фогель, Леонид Оболенский, Сергей Комаров, Петр Подобед. Ставилась задача воспитать исполнителя, обладающего от природы яркой индивидуальностью, красотой, здоровьем, умеющего целесообразно и функционально действовать в кадре, – разумеется, без париков, гримов и бутафории.

Кулешовские «фильмы без пленки», уникальные «предкинематографические» миниатюры ( Венецианский чулок, Кольцо, Золото и другие) заставили заговорить о себе всю артистическую Москву. Сохранившись в фотокадрах, они сегодня очаровывают, восхищают юностью, светом, свободной «физкультурной» пластикой, неожиданными «спортивными» мизансценами.

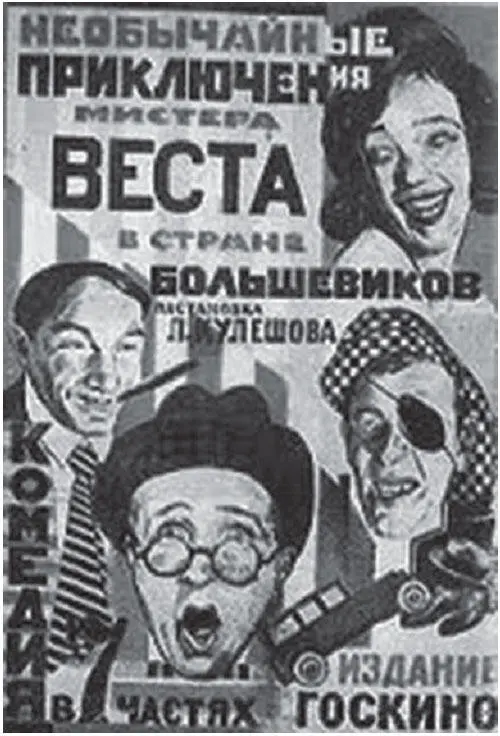

Первые же киноленты кулешовцев – приключенческая На красном фронте (1920), пародийная Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков (1924), фантастическая Луч смерти (1925) – не только были проверкой и реестром лабораторных опытов, но и органически вписывались в корпус агиток советского производства. Существенно отличал их от последних только талант. Весело, радостно и задорно воспевал коллектив Кулешова «страну большевиков».

В веселых, полных фантазии и юмора историях Кулешов клеймил буржуазное прошлое, «бывших», нытиков, коварных и опасных иностранных шпионов, которые изобретают адские аппараты против революционных пролетарских масс. Пародийным был и сюжет (по сценарию поэта Николая Асеева) об американском сенаторе мистере Весте, который начитался всяких ужасов о большевиках, приехал в Москву и попал в руки аферистов и подонков – они ограбили глупого беднягу, инсценируя большевистский суд. В финале комедии являлся «настоящий большевик» в кожаной тужурке, разоблачал и арестовывал обманщиков, привозил восхищенного американца на Красную площадь во время первомайского парада.

Хохлова в роли псевдографини, Пудовкин – авантюрист Жбан из «бывших», Подобед – мистер Вест, Барнет – его телохранитель ковбой Джедди и все остальные играли заразительно, легко. В режиссуре же – полное, декларативное отрицание эстетики дореволюционного кино, своего рода диалектическое «снятие» или структуралистские «оппозиции»: вместо глубины кадра, анфилад и колонн – плоскостный нейтральный фон серого сукна, действие на первом плане; вместо эстетизма декораций (цветы, флеры, вазы, витражи) – нарочитая пустота в кадре, а если уж натюрморт, то в духе военного коммунизма, как знаменитая селедка Петрова-Водкина или картофелина в мундире и краюха хлеба; вместо долгих психологических сцен, неразрезанных актерских кусков – короткий, стремительный «американский» монтаж.

Эти новшества были «разведкой боем», поисками новой эстетики 1920-х.

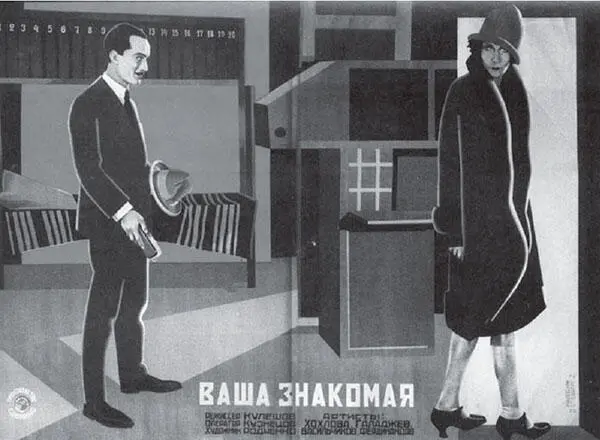

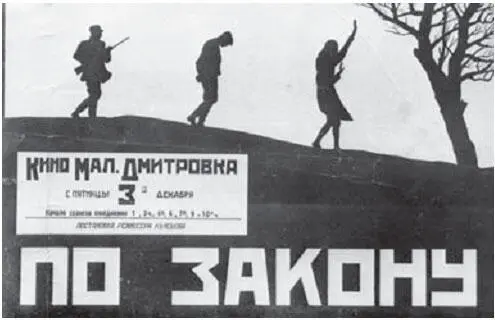

Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков, фильм Льва Кулешова

Впереди у Льва Кулешова немало настоящих и приписанных ему критикой творческих неудач, проработок, слабых картин. Снята была в 1927-м и картина замечательная, с прекрасной игрой Хохловой и новаторским дизайном Александра Родченко – Ваша знакомая (Журналистка) , несправедливо разруганная критикой. Были и два истинных шедевра. Вот еще один парадокс: наибольший успех приносила Кулешову американская тема; лучшие его картины – По закону (1926) и Великий утешитель (1934) – экранизации Джека Лондона и О’Генри. Первая – камерная драма трех персонажей (Хохлова, Фогель, Комаров), целиком снятая на натуре (интерьером служила нищая хижина старателей), прозрачно ясная, гармоничная, прославившаяся великолепными контражурами оператора К. Кузнецова. Вторая – оригинальная, стоящая особняком в советском кино 1930-х (а возможно, и в кинематографе в целом) фантазия на темы творчества, с многослойной драматургией, с изысканной режиссурой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: