Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но вокруг Ивана все – предатели, начиная с друга детства Андрея Курбского; бояре – изменники, злейшие завистники и заговорщики. Согласно предпосланной фильму задаче «узнавания», здесь видятся оппозиционеры, деятели старых социалистических партий, истребленные политическими процессами 1930-х.

И хотя обе серии фильма, а также несколько сцен задуманной в ходе работы третьей серии снимались одновременно, разница между двумя частями оказалась разительной, наглядной. Боярский заговор (название и пафос второй серии) неуклонно и невольно вел сюжет фильма к показу злобы, коварства, злодейства, мании преследования и черным преступлениям Ивана Грозного.

От красивой и благообразной царской парсуны из первой серии не осталось ничего. Перед нами – трясущийся маньяк с обезумевшим взором и дегенеративно вытянутой шеей; орлиный нос загнулся ястребиным клювом, ниспадающие волосы цвета воронова крыла превратились в седые клочья. Дело не только в чуде грима, но в поразительном актерском перевоплощении, оправданном трансформацией образа, неуклонной динамикой распада и зла.

Иван Грозный

Постоянно кривляясь, паясничая, царь переодевается чернецом и подстраивает на адском опричном пиру – «черной мессе» – убийство своего двоюродного брата, слабоумного Владимира Андреевича Старицкого, предполагаемого претендента на царский трон. Боярский заговор с царевой теткой Ефросиньей Старицкой во главе направлен на устранение Ивана. Одев несчастного Владимира в бармы, напоив его и обласкав, Иван Васильевич подставляет его, безопасного, под нож фанатика-убийцы, предназначавшийся ему самому. Происходит это в соборе – спектакль венчания на царство.

В змеином клубке интриг враждующие стороны – бояре и царь – равны в коварстве, в эгоизме цели и варварстве средств. Ибо заклинания о «государственном единстве» и могуществе «Русского царства великого», как это следует из действия фильма, только лишь заклинания, суть же – исступленная жажда власти. Но при всей нелепости затеи посадить на царствование своего неудачного отпрыска, поступками Старицкой все-таки движет человечное материнское чувство, пусть искаженное и уродливое. А за кровавыми деяниями царя Ивана – лишь черная тень Малюты Скуратова, его плебейского двойника, холопской проекции того же образа (сыграв Малюту, Михаил Жаров запечатлел экстракт хамства и низости в портрете поразительно пластичном и плотском). За Иваном Васильевичем – только крутые жилистые боярские шеи, перерубленные палачом, крики «Взять его!», улюлюканье «Гойда! гойда!» да зловещее, жуткое, содомское веселье пира опричников, где в адских звуках музыки падают в кучу-малу красные рубахи, звенят бусы, трясутся рыжие косы и мертвенным оскалом щерится маска девки-кретинки, напяленная на юного подлеца Федьку Басманова. А вокруг под сатанинский опричный хор Сергея Прокофьева топочет, скачет, вертится хоровод ублюдков.

Потому-то вызывает сочувствие скорбная группа: обезумевшая мать и убитый ребенок с открытыми глазами у нее на коленях. По точному наблюдению киноведа Л. К. Козлова, эти кадры начинают звучать парафразой образа трагической матери с убитым мальчиком на протянутых руках из сцены расстрела на Одесской лестнице.

Отсылка от Грозного к Потемкину есть и у самого автора. Узнав о запрете второй серии и предполагающихся исправлениях и доработках, Эйзенштейн говорил: «Неужели придется вырезать сцену с опричниками и убийство в соборе? Оно удалось: это сильнее лестницы в Потемкине …»

В сцене убийства невинного отрока, нелепой игрушки чужих страстей, фильм поднимался в своей трагической кульминации к высокой нравственной теме всего русского искусства. К «слезинке ребенка», которая жгла сердце Достоевского. К пушкинскому Борису Годунову с его максимой юродивого Николки: «Нельзя молиться за царя Ирода…» К погибельной детской коляске с плачущим младенцем, катящейся в бездну, к теме насилия в ее предельном выражении насилия над детьми, волновавшей Эйзенштейна всю жизнь, – в войну эта тема обрела вселенский трагизм.

Начавшись оправданием единоличной власти как исторической государственной необходимости, фильм кончился приговором тирании, обличением деспотизма, проклятьем самовластью. И все это на фоне жесточайшей войны.

Удивительно ли, что Сталин повелел закрыть вторую серию?

Она вышла на экран лишь через пять лет после смерти alter ego своего страшного героя и через десять лет после кончины своего творца, в 1958-м. И уплыла в бессмертие.

Продолжим речь о художественных достижениях кино в пору, «когда грохочут пушки».

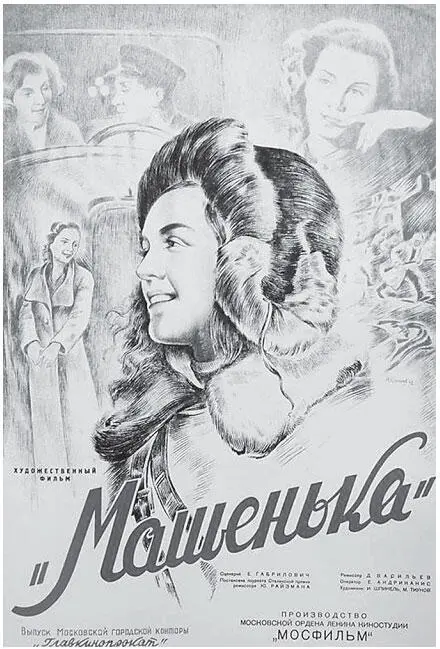

Машенька – ласковое имя-название картины, задуманной еще в мирное время, но вышедшей в 1942-м, когда те, о ком она рассказывала, и их сверстники уже воевали или были убиты. Машенька – фильм Юлия Яковлевича Райзмана (1903–1994) по сценарию Евгения Габриловича.

Райзман Юлий Яковлевич

(1901–1981)

1927 – «Круг»

1928 – «Каторга»

1930 – «Земля жаждет»

1935 – «Летчики»

1936 – «Последняя ночь»

1939 – «Поднятая целина»

1942 – «Машенька»

1944 – «Небо Москвы» (с А. Птушко)

1945 – «Берлин»

1948 – «Поезд идет на восток»

1949 – «Райнис»

1950 – «Кавалер Золотой Звезды»

1955 – «Урок жизни»

1957 – «Коммунист»

1961 – «А если это любовь?»

1967 – «Твой современник»

1972 – «Визит вежливости»

1977 – «Странная женщина»

1982 – «Частная жизнь»

1984 – «Время желаний»

Перед нами скромная и обыденная героиня, почтовый работник Машенька, худенькая улыбчивая девушка, история ее любви и девичьей обиды, разрыва и встречи. А любовь здесь почти впервые в советском кинематографе (опять вспоминается Третья Мещанская ) не побочный сюжетный мотив, а главная линия фильма. Любовь эта началась смешным знакомством с красавцем таксистом во время учебной воздушной тревоги, прервалась из-за случайно подсмотренного на вечеринке поцелуя с другой, с подругой (а это по тем понятиям – конец!), а продолжилась где-то в столовой на финском фронте, где-то на зимних дорогах, куда короткая страшная война привела обоих героев.

Валентина Караваева в фильме Машенька

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: