Елена Грицак - Архангельское

- Название:Архангельское

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2515-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Архангельское краткое содержание

Среди множества памятников культуры Подмосковья усадьба в селе Архангельском занимает особое место. Ее история – это чередование периодов расцвета, упадка и полного забвения. В лучшие свои времена она служила для увеселения и сменила двух владельцев, имена которых были знакомы каждому россиянину тогда и не забыты теперь. Ни один из хозяев не жалел средств на ее украшение, и Архангельское, впитав в себя достижения западноевропейского искусства, стало, как ни странно, образцом чисто русской культуры. Между тем сегодня перед знаменитой усадьбой, уже давно ставшей музеем и лишь недавно обратившей на себя внимание Министерства культуры, стоит прямо-таки шекспировский вопрос: «Быть или не быть?». Содержание грандиозного комплекса, помимо средств, требует еще и того, чем обладали бывшие владельцы и чего не имеет музейный коллектив. Сможет ли дальше существовать творение князей Голицына и Юсупова или погибнет, разойдясь по рукам, сегодня не знает никто. Однако время покажет.

Архангельское - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1831 году молодой князь Юсупов потребовал приостановить в Архангельском все ненужные работы, оставив только лишь полезные. «Живописное заведение» таковым не признали, и оно, как не приносящее доход, было ликвидировано. Удивительно, что буквально издыхавший фаянсовый завод вошел в число полезных и остался у Ламбера еще на 7 лет. Может быть, аренду и продлили бы, но француз скоропостижно умер. Заводом около 4 лет владела его вдова, но управлял им по-прежнему давний компаньон покойного, московский купец Ромарино.

Потомки Юсупова не нуждались и в художниках. После ликвидации мастерской двенадцать живописцев получили вольные, пятеро остались крепостными, хотя и обрели право работать на других заводах, троих оставили в усадьбе, переведя в дворовые, а семерых отправили в Москву для обучения… музыке. Таким образом, после смерти Николая Борисовича на фаянсовом заводе в Архангельском трудились большей частью вольнонаемные рабочие, но через 4 года и они, закинув за плечи котомки, вышли на московский тракт, чтобы искать новую работу. Скорее всего, массовый исход состоялся в августе 1839 года, когда управляющий сделал очередную запись в отчете: «Содержатель Архангельского фаянсового завода Г. Ромарино объявили канцелярии, что завод долее содержать не желает». К осени дела с ликвидацией были улажены, все керамическое производство в усадьбе было свернуто и больше не возобновлялось никогда.

После смерти отца князь Борис Николаевич продал купавинскую фабрику. Новые владельцы упразднили шелковое производство и перешли на тонкие сукна, имевшие лучший сбыт. Со временем на месте старого предприятия сформировалось новое, с потомственными рабочими, приемами и традициями, оставшимися еще со времен Юсупова. Нынешний коллектив, внедрив современные технологии, не отказывается от наследия, подтверждением чему служат выставленные в Архангельском вещи, радующие свежими красками, мастерским выполнением и отменным вкусом.

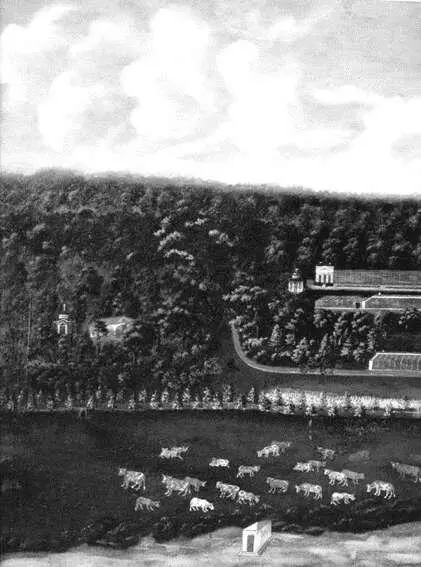

Архангельские капризы

Своей красотой и долгой славой Архангельское во многом обязано крепостным мастерам. Их умелыми руками было возведено и содержалось в идеальном порядке все то, что сегодня относится к высокому искусству: театр, великолепный парк с партерами, оранжереями и ботаническим садом. Они же создали Большой дом и малый – очаровательный Каприз, где сегодня работает выставка, посвященная и самой усадьбе, и тем, кто ее создавал. В экспозиции, развернутой в личных покоях княгини Голицыной, хранятся планы перестройки Архангельского, чертежи Большого дома и парковых павильонов. Здесь можно увидеть, а при желании и прочитать выписки из старинных (XVI–XVIII века) писцовых и переписных книг. Даже при небогатом воображении легко представить себе усадебную жизнь во времена Голицыных и Юсуповых, взглянув на картины княжеских живописцев. Вряд ли французский или русский академик сумел бы так точно изобразить эти места, и уж наверняка никто, кроме крепостного художника, не смог бы передать здешнюю атмосферу. Возможно, так размышляли и сами князья, не случайно эта деликатная работа чаще поручалась крепостным, и те справлялись с ней прекрасно. Разглядывая их наивные полотна со стадами, пастухами, хороводами близ роскошного дворца и белоснежных классических статуй, трудно удержаться от известного толстовского «так нужно, надо»: видимо, деревенский пейзаж утратит свою прелесть, если не будет отличаться некоторым несовершенством письма или неправильно выбранным ракурсом.

Архангельское в будни

Среди множества художников и музыкантов, зодчих, мебельщиков и паркетчиков, керамистов и стекольщиков Юсупова имелось немало талантов, способных, будь они вольными, достичь больших успехов. Вполне профессиональные работы Фёдора Сотникова и Фёдора Ткачева, Михаила Полтева, братьев Новиковых – Петра и Григория, написавшего один из портретов Николая Борисовича, – украшали стены дворца наряду с картинами европейских знаменитостей. Одаренным живописцем был сын архитектора Стрижакова, которого, как и отца, звали Василием и ценили так же невысоко. Лепщик Иван Петров, резчик Пётр Литвинов, позолотчики Семён Котляров и Сергей Филиппов вместе с учениками делали рамы, оформляли их резьбой и покрывали позолотой. В залах дворца сохранились созданные этой группой 70 роскошных обрамлений «с раковинами и прорезками к оным», а также сделанные ими «трюмы и столы, белые, крашеные с 200 золочеными звездами». Постоянно упоминаемые в отчетах, все эти люди составляли своеобразную крепостную интеллигенцию, тогда как другие фигурировали в документах под номерами (например, № 17 носил Егор Шебанин).

Стекольщик, XIX век. Фарфор из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

Крестьянин с балалайкой, XIX век. Фарфор из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

Юсуповские писцы не удосужились отметить, когда и каким образом в усадьбе появились Сотников, Ткачёв, Полтев, Шебанин, но в команду они объединились к началу 1812 года, получив задание скопировать рисунки из «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Сотников и Полтев работали с первым томом, а Ткачёв и Шебанин – со вторым. Выполненные ими акварельные иллюстрации были вклеены в книгу, для которой князь заказал красный тисненный золотом переплет. В дальнейшем они еще не раз работали вместе. С появлением «живописного заведения» им, уже опытным мастерам, доверили обучение детей. О некоторых усадебных художника если не слагали легенды, то просто говорили, причем далеко за пределами Архангельского. Знакомые Юсупова старались пристроить в ученики к Сотникову своих крепостных. Так, одно время у него набирался умения некий Иван Бодров – юный художник графини Орловой, пожелавшей «выучить его и поставить совершенным мастером».

Судя по великому множеству записок, которыми Юсупов забрасывал управляющего своей московской конторой, в строительстве Архангельского главными моментами были масштаб и спешка. Сотников, загруженный поручениями хозяина, постоянно курсировал между Москвой и усадьбой, наблюдая за доставкой мрамора, красок, картин, статуй, мебели, людей, лошадей, волов…. Подобно многим одаренным и одержимым работой людям, он обладал тяжелым нравом, был дерзок и свободолюбив. В 1820 году, уговорив Шебанина бежать, мастер пытался переправиться через Волгу, возможно, думая дойти до Сибири, но был пойман и отправлен в Ракитное. Неизвестно, чем отличалось это имение от других вотчин Юсупова, но туда по традиции ссылали непокорных; почти столетие спустя таковым посчитался и сам хозяин – князь Феликс Юсупов, наказанный за убийство Распутина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: