Елена Грицак - Архангельское

- Название:Архангельское

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2515-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Архангельское краткое содержание

Среди множества памятников культуры Подмосковья усадьба в селе Архангельском занимает особое место. Ее история – это чередование периодов расцвета, упадка и полного забвения. В лучшие свои времена она служила для увеселения и сменила двух владельцев, имена которых были знакомы каждому россиянину тогда и не забыты теперь. Ни один из хозяев не жалел средств на ее украшение, и Архангельское, впитав в себя достижения западноевропейского искусства, стало, как ни странно, образцом чисто русской культуры. Между тем сегодня перед знаменитой усадьбой, уже давно ставшей музеем и лишь недавно обратившей на себя внимание Министерства культуры, стоит прямо-таки шекспировский вопрос: «Быть или не быть?». Содержание грандиозного комплекса, помимо средств, требует еще и того, чем обладали бывшие владельцы и чего не имеет музейный коллектив. Сможет ли дальше существовать творение князей Голицына и Юсупова или погибнет, разойдясь по рукам, сегодня не знает никто. Однако время покажет.

Архангельское - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сервиз «Антик», 1830. Фарфор из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

Именно француз убедил князя заменить кустарное производство на машинное, и в 1827 году на территории усадьбы начал строиться настоящий завод, причем его владельцем был уже не Юсупов, а Ламбер, взявший свое детище в аренду с правом выкупа.

Строительство обошлось Николаю Борисовичу в 6294 рубля, но через 6 лет эта сумма должна была вернуться с процентами. Для производства фарфора было закуплено оборудование – печи сложной конструкции для обжига с температурой плавления до 1400 °С. Для закрепления красок были собраны особые печи – муфели. По договору из 37 учеников прежнего «живописного заведения» 16 переходили к новому хозяину. Однако и те, которые оставались у Юсупова, могли быть использованы, «если окажут успех и будут нужны».

Вопреки ожиданиям, француз хозяйствовать не умел, хотя и очень старался. Производство на Архангельском заводе достигло высокого для своего времени уровня. Об этом свидетельствуют и качество изделий, и прогрессивная техника, и способы декорирования, в частности изумительные рельефы, полихромная роспись, многоцветная печать. Тем не менее ни фарфор, ни фаянс не пользовались особым спросом. Проценты Ламбер отдавал не полностью, часто задерживал, а затем и вовсе приостановил выплаты, став ответчиком по «делу о долге Ламбера, построившего в Архангельском фарфоровый завод». До того Николай Борисович пытался ему помочь: покупал оборудование и краски, брал на содержание «ламберовских» учеников и даже взрослых рабочих. Между тем дела шли все хуже и хуже. Желая спасти производство, Ламбер решил поделиться им с московскими купцами Салциманом и Ромарино. По контракту им полагалась половина доходов за общее руководство, тогда как француз, имея столько же, оставлял себе художественную часть.

Расписная плакетка, 1829. Фаянс из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

Пока «живописное заведение» Юсупова благополучно существовало, процветая на росписи привозной посуды, завод Ламбера фарфора уже не выпускал, вскоре заменив тонкое и хлопотное производство фаянсом. К этому виду керамики принято относить изделия – посуду и мелкую скульптуру – из белой обожженной глины со специальными примесями, покрытые прозрачной глазурью. Имея пористый черепок и толстые стенки, такие вещи стоили недорого и, кроме того, из-за своей грубоватости считались народными. Юсуповский, точнее, ламберовский фаянс отличался на удивление широким ассортиментом. Если раньше из него делали примитивные горшки, то усадебные мастера создавали разнообразные и очаровательные вещи: те же чайные и кофейные сервизы, тарелки, солонки, ароматницы (старинный аналог современных аромаламп), компотницы, подсвечники, вазы для цветов, статуэтки. Здесь было освоено нелегкое искусство создания плакеток (от франц. plaquette – «пластинка»), которые представляли собой небольшие декоративные панно, похожие на медальоны, только не овальной, а прямоугольной формы.

В большинстве своем все эти предметы были близки к раннему дельфтскому фаянсу. Здесь голландское влияние не было простым подражанием, ведь мастера из Дельфта славились по всей Европе и действительно делали вещи, служившие образцами для многих керамических производств. Архангельские изделия этого направления характеризуются бело-синей цветовой гаммой, наличием рокайльных завитков, рельефных украшений в стиле барокко и смешанной орнаментально-сюжетной росписью, выполненной кобальтом под глазурью. На всех предметах имеется клеймо и надпись: «Архангельская ферма».

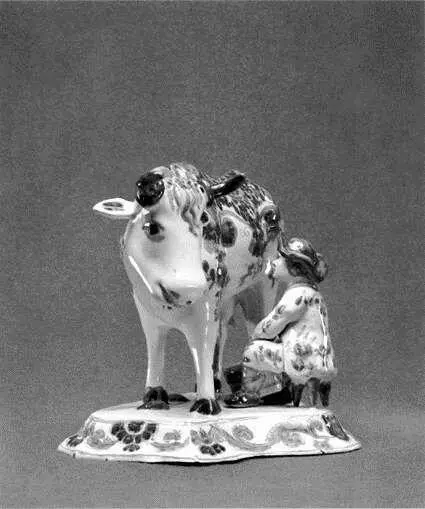

Живописные узоры, обрамлявшие края тарелок и украшавшие скульптуру, были составлены из цветов, фестонов, причудливо загнутых листьев. Приглядевшись, можно заметить в стиле росписей восточные мотивы, присущие и русскому, и дельфтскому фаянсу, который, как известно, испытал влияние керамики Китая и Японии. Однако в целом характер архангельских росписей для Голландии не типичен. Интересно, что под управлением француза фаянсовые предметы приобрели ярко выраженный русский характер. Пока мастерской руководил россиянин Колесников, в Архангельском не делали таких самобытных предметов, как декоративные чайники в виде петушков и наседок с цыплятами, нарядные масленки в форме голубей и уток, скульптура по сюжетам из сельского быта, подобная композициям «Лежащая корова» и «Дояр».

Статуэтка «Дояр», 1829. Фаянс из фондов музея-усадьбы «Архангельское»

В отличие от «народного» фаянса тонкий, полупрозрачный, чуть слышно звенящий фарфор был материалом благородным. Вещи, изготовленные из него, оценивались наравне с предметами искусства и были доступны далеко не каждому. Лучшим считался фарфор севрский, но мейсенский, как и японский и китайский, ценились так же высоко. В Европе юсуповских мастеров, конечно, не знали, однако в Москве их произведения с трудом, но продавались, хотя и не были для того предназначены.

Как и многое из того, что производилось на усадебных предприятиях, расписной фарфор большей частью использовался в хозяйстве князя. По его собственным словам, он в данном случае не гнался за выгодой, желая удивить светское общество очередной затеей, а заодно показать «им», как умеют работать русские. Несмотря на то что труд крепостных ценился невысоко, предприятия в усадьбе приносили убытки, о чем беспристрастно сообщает управляющий в отчете за 1826 год: «…по живописному заведению приход 0, расход 1107 руб. 27 коп; по хрустальному заводу приход 0, расход 2208 руб. 15 коп.; по суконной фабрике приход 6235 руб., расход 6596 руб. 44 коп.».

Все необходимое для тканевого убранства дворца поставлялось с фабрики в Купавне. Юсупов приобрел ее в 1803 году, чтобы, по его собственным словам, «довести до возможного совершенства». Здесь выделывались сукно и шелк, выполнялись заказы на орденские ленты. Прекрасно оборудованная фабрика с лихвой обеспечивала нужды княжеской семьи, лучшие ткани поставлялись ко двору, продавались на ярмарках в Петербурге и Нижнем Новгороде. Шторы, покрывала, всяческие подушечки получались у купавинских мастериц не хуже европейских. Так, над пунцовой шалью для княгини Татьяны Васильевны две ткачихи трудились почти год, создав настоящий шедевр прикладного искусства, который можно увидеть в музее-усадьбе «Архангельское».

Из-за тяжелых условий труда на купавинской фабрике, где работало 1400 человек, постоянно возникали волнения. В отличие от городских рабочих крепостные ткачи требовали не повышения зарплаты или уменьшения рабочего дня, а «отпуска на волю». При Николае Борисовиче получить свободу не удалось никому, зато после его смерти некоторые рабочие были за ненадобностью отпущены. Вместе со старым князем в прошлое ушли многие из созданных им предприятий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: