Виктор Липатов - Краски времени

- Название:Краски времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1983

- Город:м

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Липатов - Краски времени краткое содержание

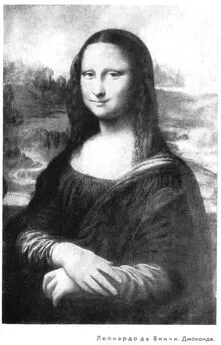

Эта книга — сборник очерков о русских, западноевропейских и советских художниках, об изобразительном искусстве. Цель книги — привлечь внимание молодого читателя к изобразительному искусству, помочь увидеть в созданиях того или иного художника его индивидуальность, его гражданскую позицию.

Книга может быть использована для внеклассного чтения по истории культуры.

Краски времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кипренский уехал в "обетованную землю — в Италию", чтобы тосковать о России. Он, жаждавший славы и признания, страстно желавший создать "ударистую и волшебную" картину, веровавший в исключительность своего гения, писал об отечестве: "Люблю более самого себя".

Родная земля звала художника, там подрастали крестьянские дети — Андрюшки, Моськи, Петрушки, которых он рисовал. Там жил Пушкин. И росла трава кипрей, от чьего названия, возможно, произошла его фамилия.

А царская Россия забыла о нем. Он знал о том и предупреждал друзей: "…бойтесь невской воды". Его жизнь за границей называли "сиротством". Последний "Автопортрет" словно бы сожаление о себе, прощание с несбывшимся. Мольба дрожит в глазах, художник словно стыдится беспощадной трезвости, проступившей на лице. И все же он еще не пробил, последний час!

Еще живет таинственное откровение. Он все еще "волшебник милый"…

Александр Иванов писал отцу: "Стыд и срам русским, что забросили этого художника… Кипренский не был никогда ничем отличен. Ничем никогда не жалован от двора…"

А ведь пытался войти в милость. Рисовал великих князей, их сановных придворных. Но глухо молчал оскорбленный талант и сопротивлялась кисть. Сухие, стандартные лица. Безликая студеность Николая Павловича. Томилов учил в своем трактате: "Воображение должно владычествовать". Художник не мог вообразить души этих людей.

…Совсем уже собрался на родину, дал прощальный обед, но суждено было остаться в итальянской земле. Не удалось "на плоте перейти бурю жизни". Буря жизни разрушила и потопила плот. "С презрением, не замечая зависти, твердою ногою я всегда шел вперед, зная, что Время или рано или поздно, — всегда открывает Истину".

Время открыло истину.

СИЛОЙ СВОЕЙ ЛЮБВИ

…воспитывал нас и добру учил.

Аполлон МокрицкийАлексей Гаврилович Венецианов (1780 — 1847) — мастер жанровой и пейзажной живописи. С 20-х годов XIX века живет в деревне, главным содержанием его творчества становится образ крестьянина. Создал свою школу, в которой воспитывал художников, руководствуясь принципом приближения к природе, к натуре.

Венецианов робко съеживается в своем сюртучке и вдруг встает исполином. Тишайшим и терпеливейшим казался многим, а вот любил отчаянно быструю езду, значит, и нетерпением отличался…

Нетерпение пробовал проявить, нрав показать — начал с карикатур, объявив назидательно: "Смех исправляет нравы". Смеяться умел зло, для "высшего" общества обидно. И его "Журнал карикатур на 1808 год" за сатиру на вельможу тотчас и навсегда запретили. Венецианов понял: лбом стену не расшибешь, в среде "столичных пузырей" нетерпение следует обуздывать. И стал расшибать стену упрямым терпением.

"Терпи, Казак! Ежели вытерпишь, Атаман будешь. — Многим бы хотелось, чтобы я в Трониху уехал, однако не поеду…" Это когда он обивал академические пороги, пытаясь прорваться в храм искусств и провести туда свою школу.

Был не так уж тих, не так уж простодушен. О своем "коньке к умничанью" сам признавался: "Мне на роду написано на том коньке ездить, и кажется иногда, скачешь, а оглянешься — конек детской, деревянный, на лыжах, он качается, а не скачет". Хотел скакать — и конь деревянный, и на месте качается, а Венецианов все-таки скакал. Огромная сила внутреннего сопротивления рождалась сознанием своего долга перед людьми и искусством.

В живопись был влюблен бесконечно. Увидел картину Гране "Внутренний вид капуцинского монастыря в Риме" и в течение месяца, день за днем "просиживал" у картины. И наверное, с таким же успехом мог бы писать интерьеры храмов и дворцов. Нет, он создал "Гумно"! Здесь загадка и разгадка характера и личности Венецианова. Смотрел на изображение католического храма, а видел гумно. Гумно родное. Оно явилось в живопись из той, почти нереальной для "чистой" публики, жизни, где "копошились" крепостные, призванные трудиться от зари до зари для барского прокормления и забавы. "Гумно"! Здесь каждое бревнышко мягко светится, простая архитектура полезного здания совершенна, как античный храм. Теплый мирный день окружает гумно, там хозяйничают крестьяне — они еще несколько статичны, явно позируют, но все они уважаемые, достойные люди, герои этого красивого строения и теплого дня…

А сколько было соблазна преуспеть на поприще портрета. Именно за портрет избирают Венецианова в академики… Нет, он умчался в свое Сафонково, где "щей горшок, да сам большой", и выиграл: привез "Гумно".

То было время победы России над Наполеоном. Время ощущения мощи народной. Появилась "кучерская" музыка Глинки, Пушкин и Гоголь отразили в литературе сочный язык, быт и нравы, сам дух народной жизни.

А Венецианов, который, случалось, умилялся тем или иным деянием царей, сказал такие слова: "…текли ручьи крови человеческой… Одни сражались за государей, другие за милую вольность…" Милая вольность по душе художнику. Правда, ужасов крепостничества он в картинах не обличал, зато открыл всем в общем-то знакомый мир, на который ранее смотрели равнодушным взглядом проезжающего. Не просто сказал: перед вами люди, но показал со спокойной уверенностью, как они прекрасны. Крестьяне вошли в живопись чинно, не расталкивая; не протестуя против бесправия; не выскакивая пьяно из кабака. Видящий зритель увидел: их не за что унижать, угнетать и презирать, но следует любить и уважать. Крестьянин естествен на земле. Его труд — действие достойное, может быть, достойнейшее. Сознательно "вознося" красоту души и лиц крестьян, художник тем самым причислял "низких" к "высоким", возглашал равенство людей. Молодая крестьянка, ведущая лошадей ("На пашне. Весна"), одета празднично, не по-рабочему: она хозяйка этой пашни, этого ясного неба, своей земли… Гармония труда и пейзажа. Впечатление приволья. В картине соединились и реальность, и мечта художника. Естественно, встревожилась, раскудахталась погрязшая в условностях классицизма и романтизма Академия художеств, даже русскую историю населившая нагими греками и римлянами. Стала всячески выпроваживать из своих стен "сермяжного" Венецианова… Брезгливо следила, чтобы венециановские мужики не наследили на сверкающих академических паркетах.

"Кисть, освещение, краски — все пленяет, — писали рецензенты. — Одна только модель… не пленительна…"

Венецианова порой упрекали, что изображал крестьян парадно; но прав, очевидно, его ученик Мокрицкий, когда писал об учителе: "…умел передать… даже ту матовость, запыленность и неблестящесть, которые сообщают мужику его постоянное пребывание или в поле, или в дороге, или в курной избе… От его мужиков пахнет избой…"

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: