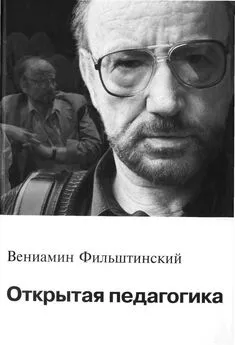

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика

- Название:Открытая педагогика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Балтийские сезоны

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-902675-16-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Фильштинский - Открытая педагогика краткое содержание

Книга известного театрального режиссера и педагога, профессора Санкт-Петербургской академии театрального искусства Вениамина Фильштинского посвящена теме, которую сам он обозначает формулой «как рождаются актеры». Автор прослеживает отношения будущего артиста и педагога с первых шагов — с экзаменов в театральную школу — до первых ролей. И как педагог, и как режиссер Фильштинский исповедует «этюдный метод», что дает потрясающие результаты — и на сцене, и в учебной аудитории, и на международных мастер-классах. Книга поможет прикоснуться к тайнам творчества. Здесь есть чему поучиться и с чем поспорить. Она заинтересует профессионалов и будущих студентов, практиков и теоретиков, — всех тех, кому дорог театр.

Открытая педагогика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А раз фиксация — вот и недоверие к творчеству. А раз недоверие, вот и смерть его. Живое «Я» действующего лица искали — это правда. Находили, это тоже правда. Но заставляли его делать одни и те же вещи, одни и те же действия, подчиняться одним и тем же толкованиям сцены, хотя бы им самим когда-то облюбованным — вот живой образ и мертвел. Понемногу, едва заметно, даже и совсем неуловимо: он только лишался одного, самого маленького — все, кроме этого маленького, было незыблемо, а это маленькое: свобода. А в свободе — ответственность за все и за эту свободу в том числе. А творец всегда творит свой целый мир со своими законами. А тут законы чужие — вот я уже и не творец сегодня.

Актер мертвел, теряя свою душу. Но войдите в положение режиссера, не имеющего под рукой таких надежных актеров, чтобы можно было их пустить на эту совершенную свободу. Как быть? Таких актеров не было. Таких актеров нет и сейчас. Таких актеров не будет никогда…, если мы пойдем по линии «кусков», «задач» и вообще отдач, а не восприятия. Таких актеров не будет никогда, если не изменить в главном принцип воспитания (актера); если не ввести в корень его СВОБОДУ, культуру «свободы», «пассивности», «отдачи своим ощущениям», «своим мало осознаваемым действиям», «веры в себя». Если не поставить главной целью: воспитание интуиции на основах полной за нее ответственности.

Я делаю ставку на гениальность, сидящую в глубине каждого человека и появляющуюся только при абсолютной свободе и при чувстве абсолютной же ответственности. А у него — на способность, отшлифованную подходящими приемами.

Может быть, 5–6 лет тренинга в спорте, а, может быть, и некоторые глубже лежащие и присущие мне качества, а, может быть, все это, вместе соединившись в одном устремлении, — породили во мне бесконечную веру в возможность переделки себя, развития и раскрытия себя до самых крайних пределов, о которых вначале не смеешь и мечтать — голова кружится.

Он тоже верит в тренинг. Но внимание его почему-то задерживается на областях, с моей точки зрения, внешних. /…/

/…/ Раньше в Малом театре никто за правдоподобием не гонялся, им не прикрывались — бездарности провалились, а таланты давали правду. А теперь вооруженная новой техникой и новой режиссерской «культурой» воцаряется понемногу посредственность. (Род же ее неистребим, как земляная блоха.) И вытесняет она собою сознательно и бессознательно тех, которые несут в себе огонь таланта. А, может быть, такова судьба всех школ? Всех — великих и малых, и в искусстве, и в философии, и в жизни?

Конечно, теперь, после Деда («Дед» — прозвище Станиславского в театральной среде. — МЛ.), уже невозможно возвратиться ко многим прежним ошибкам и примитивам, и это — огромно, но для всякого истинного художника (а для него тем более) разве в этом смысл и цель всех страданий? Самое главное, самое дорогое для создателя школы, трудно передаваемый аромат, волшебство школы — в нем смысл и цель… и вот оно-то всегда понемногу и выветривается… /…/

/…/ «Этюды» (главный педагогический прием Демидова. — МЛ.) представляют собой простейшие случаи сценического творчества и при известном подходе к ним дают возможность проследить все ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ элементы творческого состояния актера.

Но, как бы ни были благодаря этим этюдам интересны, значительны и практически полезны все находки и выводы, как бы ни казались они наконец-то избавленными от идеализма, в дальнейшем исследовании пора перейти за грань эмпиризма и вступить в область строгой науки. Теперь это более возможно, чем раньше, так как найдены условия, при которых неминуемо появляется творческое состояние актера, и оно по желанию может быть воспроизведено на практике В ЕГО ПРОСТЕЙШЕМ ВИДЕ.

Это является важнейшим условием для того, чтобы были возможны дальнейшие изыскания. Исследовать можно только при помощи ПРОСТЕЙШЕГО, в котором видно все главное. /…/ Остается только не терять, а использовать до конца эту находку. /…/

При этой, указанной самой природой, системе (Демидова. — МЛ.) нет никакого насилия. При требованиях императивной системы (внимание, круг, объект, я есмь и проч.) — обращение не к творческому аппарату, а здесь именно к нему. За этим и пришел сюда актер. Чтобы превратиться в большой, сильный талант — в атлета сцены.

Но в «атлета» его не превращают, потому что не умеют и к этому не стремятся. Обучают приличию сцены — прилично (правдоподобно) держать себя на сцене и поддаваться обработке постановщика-режиссера. Т. е. убивают в нем художника. Эта же новая система воспитания как ученика, так и актера, целью своей имеет развитие (раскрытие) именно таланта в творчестве актера. А еще точнее, цель — талант ТВОРЧЕСТВА актера.

И творчество не только в репетиции, но и на спектакле, на публике. Она (новая система — МЛ.) научна (Сеченов, Павлов). Как подтверждение этого — из нее выросли новые приемы, такие как «свобода мелких движений», «отпускания», «неперестройка», «доживание». Приемы, ставшие необходимыми в репетиционной работе.

Только в соединении с этой новой системой могут быть пущены в практический ход приемы: «если бы», «предлагаемые обстоятельства» и некоторые другие. А главное: только при участии ее может быть использовано все наше воображение и, наконец, вся наша 2-я сигн/альная/ система. Важно, что вся новая система основана не на прибавлении требований (надо то, надо другое), а на удалении многого, что непременно появляется и что мешает.

При преподавании «системы» (Станиславского. — МЛ.) и при режиссуре по ее канонам я все время следил за тем, что должно было быть и чего не было — задача, действие, внимание и проч. Потом стал смотреть за тем, что ЕСТЬ — непроизвольность внешняя и внутренняя — и чему надо дать ход — не мешать.

Основное различие между «Системой Станиславского» и Новым путем.

Различие по самому существу дела

| Система Станиславского | Новая |

| Чего не хватает? (внимания, общения, круга, объекта, задачи и пр.) | Все уже есть, и этим существующим надо пользоваться (естественные живые процессы). |

| Творческое состояние складывается из отдельных элементов. Их надо развивать, каждый по отдельности. | Если в творческом состоянии и можно искусственно выделить те или другие «элементы» — дело не в их развитии, а в гармоничности их работы. Того внимания, какое есть у всякого данного актера, вполне достаточно. Лишь бы нормально шли все процессы. (Что касается, например, «внимания» — необходимо пускание на реакцию.). |

| Творческое состояние надо создавать, складывая из элементов. | Творческое состояние — уже есть — надо только не мешать ему неумелым вмешательством или предохранить его от его собственных самозарождающихся ошибок (торопливости, подталкивания и пр.). Использование идущей, протекающей сейчас в актере, жизни. |

| Искусственное создавание жизни. | Использование идущей, протекающей сейчас в актере, жизни. Когда первый этап пройден и техника непроизвольности более или менее крепка (надо все время проверять и обновлять) — тогда можно приняться и за элементы, но не те, что у Станиславского (внимание и пр.), а другие: неперестройка, отпускание, бестелесность, дыхательная техника и пр. И третий этап (его понемногу можно вводить вместе со вторым): при работе над ролью подсказывать и задачу, и объект, и куски. Но при этом — неотступно следить за техникой непроизвольности и свободы. |

«Система Станиславского» вызвала много всяких нападок, «разоблачений» и издевательств — мне не пути с этими врагами и «критиками» ее. Они поносят и порочат ее совсем не потому, что слишком хорошо ее знают, постигли ее до конца, до дна, обдумали и выверили на себе и на других каждое из ее положений. В лучшем случае они чуть только притронулись к ней и отскочили: слишком трудно — надо работать, думать, перевоспитывать себя… А некоторые даже и не притрагивались, а «знают» ее только понаслышке, с чужих, извращающих ее слов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: