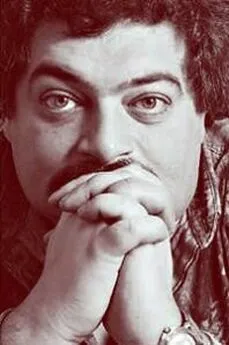

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир»

- Название:Статьи из журнала «Новый мир»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир» краткое содержание

Литературная критика и кинообозрения из журнала «Новый мир» 1994–2006 годов.

Статьи из журнала «Новый мир» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В ранних книгах Рубиной это было особенно заметно, в новых она как будто позволяет себе расслабиться и обрести более высокую самооценку. И многое теряет, хоть и не в одной самооценке тут дело. Маргинал перестал быть маргиналом, обзавелся щебечущими подругами, вписался в какой-никакой коллектив… Изгой перестал быть изгоем, еврей уехал на историческую родину. Беда в том, что вместе с маргинальностью, с позицией безнадежного чужака куда-то делась и убедительность, и чуткость, и зоркость — хотя проклятый дар быть всюду чужим среди людей никуда не делся. Он только припрятан, изо всех сил заглушен — теперь уж автору приходится быть одним из многих… Все мы были на чужбине, но вот воссоединились — ура! Рубина по-прежнему нигде не дома. Слава Богу, ни в Ташкенте, ни в Иерусалиме соблазн единения с градом и миром ее не настиг. Но былой уязвленности нет, и какая-то существеннейшая составляющая прежней интонации утрачена, а новая удручает шаблонностью. Бог дал Дине Рубиной счастливую способность рассказывать о своей жизни так, чтобы читатель с блаженным чувством стыда и облегчения узнавал в ней собственную. Такая проза куда менее условна, чем традиционный вымысел, и куда более достоверна. Гениальные фрагменты позднего Олеши были лучше всех тогдашних унылых эпосов — а он-то себя корил за неспособность писать связно, словно птица, тщетно заставляющая себя ходить! Боюсь, что и у Рубиной, вообще склонной к заниженным самооценкам, запоздалый комплекс. Она решила, что пора уже написать что-нибудь настоящее — с жесткой фабулой, с вымышленным героем, списанным не с себя, нелюбимой… Впрочем, возможен и другой вариант: Дина Рубина решила написать традиционную женскую прозу, пользующуюся читательским спросом. Не иронический лирический дневник почти без сюжета, а кр-ровавую драму со страстью и смертью. Получился промежуточный продукт, слишком многословный, ироничный и глубокий для масскульта, слишком натянутый, высокопарный и опять-таки многословный для серьезной прозы. Многословие — вообще беда поздней Рубиной: в «Последнем кабане» делов-то на небольшую повесть, но она добросовестно растянута в роман. В том и дело, что Рубина замечательно умеет разговаривать с читателем, поддерживая вроде бы необязательный, но умный и честный разговор, и совершенно не способна с ним болтать-трепаться. От тяжеловесных отступлений на темы книжно, тривиально увиденного средневековья, от ветвистых синонимов и пышных сравнений начинает рябить в глазах, как на восточном базаре, где все, если вглядеться, одинаково и не очень качественно (опять влияние местности?).

Удивительна вообще эта рубинская зависимость от среды. В маленькой и тесной стране, где все друг другу как бы родня (что, в общем, и прокламируется чуть ли не на уровне государственной идеологии), безотказным мотором сюжета становится инцест. Странно читать о нем — да еще в двух больших вещах подряд — у Дины Рубиной, писателя, чьих героев (при всем их невежестве, пошлости, мелочности) неизменно отличало душевное здоровье, почти вызывающая нормальность! Впрочем, на этой новой рубинской теме (как и на столь же навязчивом мотиве начального музыкального образования) уже успел злорадно потоптаться в «Независимой газете» А.Вяльцев. В отличие от него я вижу в этом инцестуальном, так сказать, уклоне не интерес к модной и полузапретной до сих пор теме (чего уж там стесняться после «Ады»), но именно что отражение тесноты Израиля, почти физическое ощущение всеобщей породненности. Если в ранних рассказах Рубиной действие было медленным, вязковатым, бессобытийным, как советская жизнь в семидесятых, и говорили все больше ни о чем (при стенографической точности языковых характеристик), теперь в ее прозе бушуют испанские страсти, любовь и смерть тесно переплетаются, герои громко и пафосно ругаются, и все это до боли напоминает «Отелло» в драматическом театре на юге России. Возможно, жена местного театрального барышника и скажет после такого спектакля: «Босяк, теперь ты знаешь, что такое настоящчая любов!» — но сильно подозреваю, что прежде у Рубиной была другая публика. И если вместе со страной проживания у нее почти целиком поменялась и аудитория (у которой, предположим, оказался столь невзыскательный вкус), то не смеяться над этим впору, а пожалеть хорошего писателя, вынужденного подлаживаться под такого читателя.

Рубина врать не умеет: почти всегда, где в ткань естественного, легко текущего повествования вторгается у нее вымысел, даже язык, вернейший ее инструмент, становится невыносимо фальшив. Наступает, допустим, кульминация «испанской сюиты»: торжественное, старательно подготовленное празднество в лучших традициях романтической драматургии, с балом-маскарадом, — все это так не вяжется с бытописательской, приземленной, живой манерой Рубиной! И среди всего этого фейерверка автор бросается убеждать читателя: «Да-да, я понимаю, что это выглядит шитым белыми нитками фокусом». («Шитый белыми нитками фокус» — тавтология, которых теперь у Рубиной полно.) Да так и выглядит, и даже если Рубина в своей новой манере поклянется мне всеми песками и пальмами Израиля, что ровно так оно и было, мои претензии от этого, увы, никуда не денутся: не верю. И не Главного Режиссера в этом вина (он себе позволяет и театральные эффекты, и невероятные совпадения), а рассказчика, пишущего теперь так развесисто и густо: не верю я ни в демонического карлика Люсио с его макабрической бутафорией, ни в точеную красавицу Брурию с ее алкоголизмом и нимфоманией, ни в полусумасшедшего красавца Альфонсо, с восемнадцати лет сожительствующего с младшей сестрой. Все это так же пряно, избыточно и грубо, как спор в одесской коммуналке: вот стороны истребить друг друга готовы, а час спустя воркуют, и не поймешь, что тошнее — вопли: «Я тебе разможжжу!», или это воркование, или же назойливое чередование того и другого, так живо описанное в первой главе «Кабана». Вот когда речь заходит о Таисье — я ей верю, хотя и тут мне уже недостает прежней рубинской сдержанности, отовсюду торчат спрямления, штампы, где прежде была графическая точность — нынче пирует жирная живопись, и хоть убей, не получается у меня любить эту женщину-монстра с ее буйным темпераментом, «лицом молодого орла» и скандальной, утомительной страстью улаживать чужую жизнь.

Что касается «Высокой воды венецианцев», сочинения, беспомощность и беззащитность которого еще откровеннее, — я не разделяю главной претензии нескольких рецензентов: им кажется психологически недостоверным, что героиня, узнав о своей болезни (возможно, смертельной), едет в Венецию и предается там осмотру картинных галерей. Критики полагают, что героиня обязана перепугаться до полной неспособности думать о чем-то, кроме собственного ужасного будущего. Позволю себе, однако, напомнить, что не всем же быть такими трусами и хиляками — некоторые способны перед лицом смерти искать утешения в чем-нибудь вечном, хоть вот в искусстве, если угодно. (До чего вообще трогательна эта неискоренимая советская манера навязывать автору, что должен чувствовать его персонаж! Прежде требовали бы, чтоб он перед смертью думал о Родине. Теперь заставляют трястись над своей бедой до полного неприличия.) Поразительно, что эта рубинская повесть — при всех красивостях и натяжках, о которых ниже, — выявляет главную, как нам кажется, интенцию нашего автора: не просто сострадание к человеку, но подспудную, затаенную гордость за него, сознание «величия участи». В слабых вещах автор проговаривается откровеннее, чем в сильных, где он во всеоружии. Вот что всегда привлекало к Рубиной сердца ее читателей: не только отсутствие иллюзий на собственный счет, но и уравновешивающая это вера в человека как такового, в его мужество, в феноменальную способность среди кошмаров быта и пыток памяти заниматься любовью, творчеством, дружескими посиделками! Все рубинские поэты-алкоголики, полунищие художники, пописывающие менты были дороги ей именно своей способностью подниматься над животным ужасом существования (который так внятен ей самой и таким подземным гулом сопровождает ее лучшие сочинения). Начиная с первой рубинской публикации — знаменитой повести «Когда же пойдет снег?» — все ее тексты были посвящены единственной теме: преодолению собственного ничтожества. Достойное, гордое без гордыни противостояние — вот суть всех любимых героев этого удивительно трезвого и все-таки неискоренимо романтичного писателя, — и не случайно именно способность героини хохотать над грустным абсурдом собственной судьбы спасает ее от самоубийства в повести «Камера наезжает!..». Пожалуй, и Лусио с его комическими уродствами и бесчисленными талантами вписывался бы в эту галерею рубинских любимцев, не поддайся автор соблазнам дурновкусной театральности. Так что «Высокая вода венецианцев» — своего рода манифест: «Надо было дожить отпущенное ей время, как доживал этот город: щедро, на людях. В трудах и веселье». В сущности, все мы доживаем отпущенное нам время, и эта всеобщая обреченность не позволяет Рубиной бесповоротно осудить даже самых противных своих героев. Любимцы же ее — те, кто чувствуют эту всеобщую обреченность острее других (вовсе не надо было ее педалировать в случае с Лусио, навешивая на героя еще и родовое проклятье). Чувствуют — и тем не менее противостоят ей, живя «на людях, в трудах и веселье». Обреченная, умирающая и праздничная Венеция в повести Рубиной не претендует на конкуренцию с Венецией Манна или даже Дафны Дюморье (хотя, мнится мне, автор «Высокой воды венецианцев» не только хорошо изучил город, но и внимательно перечел «Не оглядывайся»). Однако и намерения писать путевой очерк с клубничкой у Дины Рубиной, уверен, не было. Гордая и прекрасная обреченность, стоическое и безнадежное противостояние, обретающее величие в самом себе, — вот главная тема ее непритязательной, чуждающейся котурнов прозы. Это своеобразная вера без Бога — или, если угодно, независимо от Бога. И автор не изменяет этой теме даже после того, как стал писать явно примитивнее и моветоннее, — ничем иным, кроме как моветоном, инцестуозную линию в «Венецианцах» не назовешь, да и описывая живопись или соитие (на таких вещах отлично проверяется художественный такт), Рубина то и дело вляпывается в такой сироп, в такие густые заросли банальщины, что возникает смутная неловкость за блестящего профессионала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: