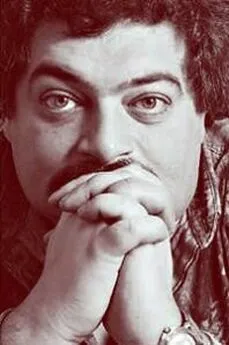

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир»

- Название:Статьи из журнала «Новый мир»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир» краткое содержание

Литературная критика и кинообозрения из журнала «Новый мир» 1994–2006 годов.

Статьи из журнала «Новый мир» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эта жизнь и без «Зеленых тетрадей» была бы честной — ведь все, что Зорин хотел и должен был сказать, он сказал в пьесах. Но драматургия — дело условное, по определению держащееся на обмане. «Исповедальная пьеса» — в известном смысле оксюморон. Хороший вкус и самоирония не позволили бы Зорину самоидентифицироваться с Дионом, Фонвизиным, Пушкиным, Бараташвили — теми, о ком он писал заветные пьесы. Высказаться полностью он мог только в эссе. Наконец, ум и талант Зорина разноприродны: талант его — счастливый дар бытописателя, лирика, жизнелюба, спортсмена, бакинца, наконец. Он зачастую не в ладу с суровым и придирчивым умом социального мыслителя, историка, коллекционера заблуждений. Именно поэтому пьесы Зорина с их неизменной теплотой и снисходительностью к героям (даже когда речь идет о самых интеллектуальных и ядовитых сочинениях вроде «Римской комедии») так разнятся от его прохладной, несколько умозрительной, но напряженной и увлекательной прозы. Любитель отыскивать во всем национальные причины задумался бы тут о сложном соотношении еврейского, бакинского и русского в зоринском характере и темпераменте, но я не из таких любителей — хотя бы потому, что Зорин, при всей верности своим корням, остается подчеркнутым европейцем во всем, от пристрастия к камерным фабулам до неизменной внешней элегантности. Может быть, именно эта разноприродность таланта и ума предопределила позицию Зорина в главном вопросе человеческого существования. Именно южное упоение жизнью, счастливый дар чувствовать ее прелесть и ее музыкальный смысл не позволили ему превратиться в плоского советского атеиста. И тем не менее современность в изображении Зорина — мир без Бога: «Господи, ты от нас отвернулся, и чем мы стали?» (примечательно, что эта мысль возникает в эссе о всевластии безобразия, о торжестве антиэстетизма — именно эстетика лежит в основе религиозного чувства таких разных, но одинаково трезвых и ироничных эссеистов, как Зорин и, например, Синявский, не говоря уж об их общем друге Белинкове). «Зеленые тетради» — книга о богооставленности, понимаемой как общая драма человечества в конце века. Именно предстоятелем, ходатаем за это измельчавшее и опошлившееся человечество чувствует себя автор, не перестающий, однако, ощущать себя мельчайшей и ничтожнейшей его частью. Ничего пророческого: малый среди малых. И это не сознательное самоумаление, не отказ от героики борьбы, риска — но своего рода экзистенциальный вызов, защита позиции частного человека, сочинителя и наблюдателя.

Зорин справедливо замечает, что у всякого значительного писателя есть своя навязчивая идея, мания, без которой — как бы назойлива она ни была временами — дар как-то ущербен. Есть такая идея и у него — это сквозной сюжет, впервые очень приблизительно намеченный в «Царской охоте», развернутый в отличной повести «Алексей» и окончательно оформленный в лучшей, на мой вкус, зоринской драме — «Пропавший сюжет» (в недавних «Сюжетах» эта же история с постоянством мании напоминает о себе снова). Формально это история о роковой влюбленности: героиня обречена, герой пытается ее вытащить из этой засасывающей воронки и не преуспевает. Обреченность бывает разного рода: иногда, как в «Сюжетах», героиня руководит воровской шайкой, но чаще оказывается авантюристкой или диссиденткой. Как бы ни был влюблен в нее главный герой, сквозной зоринский персонаж — одинокий и печальный интеллектуал, не склонный обольщаться, — он бессилен перед чужой волей и чужой страстью, которая сильнее любой привязанности. Можно сказать, что он завидует этой способности втягиваться во всякого рода роковые воронки — в политический террор, в диссидентство, в авантюры — и смотрит на своих избранниц, как береговой житель на лодку беглеца или контрабандиста в бурном море. Всю жизнь Зорин доказывает, что эта позиция наблюдателя — никоим образом не трусость и не слабость, но прежде всего трагедия хорошего вкуса. Средний вкус Пастернак называл бедствием, хороший впору назвать трагедией: он мешает и драматургу (как замечает сам Зорин), и человеку.

Для Зорина одинаково иллюзорны любые попытки компромисса с Системой и любые попытки оппонировать ей на ее языке. Заложник хорошего вкуса, таланта, просто знания истории, наконец, он, выигрывая в независимости и интеллектуальности, проигрывает в темпераменте и знает это. Но никакая любовь к авантюристам и борцам не заставит его отречься от собственной позиции честного и упрямого «двух станов не бойца» — то есть одни гипнозы сменить на другие и еще уважать себя за это. Он раньше многих понял, что «где надежда, там и крах». Может быть, именно это понимание помешало Зорину реализоваться как лирическому поэту — а ведь некоторые его стихотворные фрагменты, приводимые в «Тетрадях», превосходны. Это же, возможно, предопределило успех его пьес с их нотой неутолимой и неразрешимой печали — печали, не находящей утешения.

Кстати, новые пьесы Зорина циничнее, жестче и как-то безвыходнее прежних: остроумие прежнее, легкость и грация диалогов налицо — но воздуха нет и сопереживать некому. В этом ряду — его отличная пьеса «Маньяк»: можно себе представить, что сделал бы из нее молодой Зорин с его тогдашней верой во всеобщее подспудное родство! Зорин сегодняшний вообще не верит, что двое могут о чем-то договориться. Страх самостоятельности, тоска по силе и усталость от любых надежд — вот атмосфера этой пьесы: Зорин так жить может, но каково его героям?

В любом случае Зорин остается едва ли не единственным советским и постсоветским литератором, которого на всем протяжении его биографии не интересовали ни социальные утопии, ни мрачные антиутопии, ни отвлеченная метафизика. Его интересовал только человек со всеми его слабостями и с главным противоречием, которое автор «Зеленых тетрадей» сформулировал с такой почти циничной точностью: «Человек — или строительный материал, или мера всех вещей. Страшнее всего, когда и то, и другое».

Тот, кто научится жить с таким пониманием, сможет разглядеть в бесстрастных на первый взгляд эссе Зорина и самую горячую ненависть к «простоте», и самую искреннюю радость от сознания сложности всего настоящего.

№ 2, февраль 2001 года

Геморрой нашего времени

Мне приходилось уже писать в этой рубрике, что с прежними критериями оценки фильмов определенно пора завязывать. Исходить надо из минимума профессиональных умений, буде они у авторов обнаруживаются; довольно двух-трех полуудачных актерских работ и не совсем провальных эпизодов — и можно считать картину состоявшейся. Планка упала запредельно низко: если такая пошлость, как «Дневник его жены» утонченных Дуни Смирновой и Алексея Учителя, была по многим позициям номинирована на «Золотого овна» (правда, не получила ни одного), то «Нежный возраст» Сергея Соловьева и впрямь следует считать удачей, большой удачей. Ибо там, где у Соловьева пошлость, — он это отлично понимает и ни на что другое не претендует. И неоднократно повторял, что ему так надо: решил человек «на весь мир излить всю желчь и всю досаду» — ну и сделал квинтэссенцию эпохи. Мне-то, положим, ясно, что Соловьев лукавит, — но он по крайней мере не делает серьезной и трагической мины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: