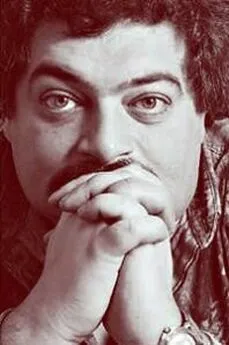

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир»

- Название:Статьи из журнала «Новый мир»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир» краткое содержание

Литературная критика и кинообозрения из журнала «Новый мир» 1994–2006 годов.

Статьи из журнала «Новый мир» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Собственно, этот момент ленинской биографии Сокуров и анализирует: один день в Горках в 1922 году. Было уже несколько припадков, частичный паралич, провалы в памяти — но сохранена речь, сохранились остатки воли: временами он все еще человек. Мне-то как раз было интересно, как справится Сокуров — режиссер, отрицающий возможности разума, принципиально не верящий в него, — с абсолютным воплощением плоского разума, каким был Ленин. То, что для анализа взят Ленин немощный, Ленин, которому уже отказывает его гигантский и притом чрезвычайно циничный ум, меня уже смутило: есть здесь некое облегчение задачи. Когда снимаешь о вождях, имеет смысл рассматривать их в силе и славе, во всей полноте явления. Нет: взят больной, немощный Ленин. Ну, посмотрим…

Посмотрели. Я пишу эти заметки в апреле, когда до Канн еще месяц, — а вы их читаете через два месяца после окончания фестиваля: таков журнальный цикл, ничего не поделаешь. Я очень хочу ошибиться. Но мне кажется, что «Телец» не получит ничего.

Перед нами — классический пример сокуровского минимализма, но теперь он доведен до абсурда. Минимизированы не только изобразительные средства, не только затраты, не только диалоги — минимизированы запросы, замах: никогда еще Сокуров, по-моему, не снимал такой примитивной картины. Никогда еще нищета его философии (если это вообще философия) не была явлена так наглядно. То, что в «Скорбном бесчувствии» или «Днях затмения» отчасти маскировалось экзотичностью материала, изобретательностью монтажа, длиннотами, тайнами, — все стало по-ленински плоско: Сокуров снял фильм о том, как ничтожен перед лицом смерти человек, всего себя отдавший политике. Очень интересно.

Но позвольте спросить: а человек, всего себя отдавший кинематографу, менее ничтожен перед лицом смерти? Да будь он и негром преклонных годов, и Вольтером, и носителем гуманнейшего из гуманных мировоззрений, и святым, если хотите, — неужели в параличе он будет выглядеть лучше, чем этот несчастный в исполнении все того же Леонида Мозгового?! Право, какая сомнительная поверка, какой убогий критерий! А вот тот же Ленин на фоне природы, усадебной, идиллической, — и как бессилен и жалок этот вершитель мировых судеб, как путается он в длинной густой траве, которая в итоге и победит, и поглотит его… О да, кто бы спорил. Но кто сказал, что природа более нравственна, нежели ее отважные покорители? Она поступает с делами рук людских ничуть не гуманнее, чем люди с нею. И оттого роскошь усадебной жизни с ее буйством всякого рода растительности как-то не выглядит убедительной альтернативой для той бешеной, жестокой и, в сущности, тоже глубоко природной философии, рабом которой всю жизнь был социальный дарвинист и биологист Ильич.

А уже знаменитая и в самом деле отличная сцена, в которой Крупская стирает белье вождя! Бытовая беспомощность Крупской вошла в пословицу, отмечалась во всех мемуарах — и готовить-то она не умела, и прибраться забывала, и вообще в отличие от пресловутой Арманд была абсолютно не-природным, неорганичным существом: во всякой беседе вечно говорила что-то резкое, плохо ладила с людьми, вызывала брезгливое недоумение своей неопрятностью, а в поздние годы — чуть ли не уродством… Но кто сказал, что как раз природность, умелость, ловкость и органика имеют тут, при беспристрастном взгляде, какие-либо этические преимущества? Люди книжные и абстрактные вообще очень далеки от быта, Ленин и Крупская как раз были такими людьми, — от души сомневаюсь, что Ильич был хорошим охотником, и не думаю, что у него достало бы сноровки как следует разжечь костер или растопить печь. Все бытовые, простейшие, человеческие движения души — типа дать гонорар врачу или сказать жене что-нибудь приятное — давались ему с трудом, это вам не Брестский мир. Но как раз это меня в его случае как-то трогает, как-то дополнительно к нему располагает. Я всегда побаивался укорененных в жизни, органичных людей из той породы, о которой Мандельштам с таким восхищением сказал: «Есть женщины, сырой земле родные». По-моему, человек только тем и ценен, чем он отличается от этой самой сырой земли, — и потому видеть в Крупской апофеоз беспомощности я, извините, отказываюсь. Она (отличная роль Елены Морозовой) как раз и вызывает у меня наибольшее сострадание — хотя от реальной Крупской, плоской, грубой и недалекой женщины, стремившейся в советские годы вытравить из педагогики все живое и неформальное, она сильно отличается.

К этой картине у меня вообще много чисто фактических претензий, хотя не в них дело. Ну прежде всего: не были на «вы» Ленин и Крупская, «выканье» — вообще в революционной среде вещь редкая. Не стали бы санитары и тем более врач так открыто грубить вождю. Как бы он ни кричал и ни капризничал, относиться к нему с раздраженной снисходительностью, как к обычному сумасшедшему, не смог бы и самый быдловатый санитар. Хорош Сталин (С.Рыжков) — по крайней мере целостен и убедителен, — но никогда в жизни не взял бы он с Крупской такого тона, какой берет в фильме: случай, когда он ей сгрубил, слишком дорого ему стоил. Не в этих мелочах дело, повторяю, но они по-своему показательны: допускаю, что для Юрия Арабова (отлично знающего материал) это своеобразные лазейки, нарочитые отступления от буквальности. Чтобы вождь был не только Лениным, но вождем вообще, чтобы доктор был доктором, жена — женой… Но портретные сходства слишком разительны. Он — он, и Она — она.

Гитлеру Сокуров дал возможность высказаться достаточно полно; Ленин бормочет обрывки фраз, невнятные догадки, полубессмысленные вопросы. Некоторые из них — о необходимости насилия и о вечной его недостаточности — вполне в его устах уместны и узнаваемы. Не совсем понятно, правда, где в таком случае пролегает граница между Лениным и Сталиным: Сокуров в своих высказываниях часто подчеркивал разницу между ними — Ленин еще отчасти человек, Сталин уже совсем зверь, — но, ей-Богу, в смысле необремененности интеллигентскими комплексами они практически равны. Иное дело, что цели были несколько разные: Ленин ненавидел имперскость и державность, Сталин обожал, — а служили они единой цели, не всегда это сознавая. Но как раз идеологические различия Сокурова занимают меньше всего, как и вообще любая идеология: Ленин у него выходит нравственнее — человечнее, что ли, — по единственной причине: он ближе к смерти. Признаком человечности становится паралич. То есть, по мысли Сокурова, человек ровно настолько хорош, насколько он… ну да, мертв. Насколько он уже сделался частью природы. Отсюда и зачарованность смертью: мертвый никого не убивает, мертвый знает что-то очень таинственное и важное, чего еще не знаем мы все, мертвый никого не беспокоит — в общем, он лучше живого во множестве отношений. «Мертвая старуха совершеннее живой», — как говорилось в абсурдистской пьесе Хвостенко и Волохонского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: