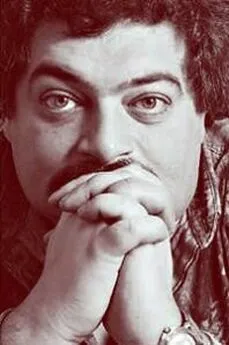

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир»

- Название:Статьи из журнала «Новый мир»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир» краткое содержание

Литературная критика и кинообозрения из журнала «Новый мир» 1994–2006 годов.

Статьи из журнала «Новый мир» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не следует ничего делать, ибо все поглотят трава, вода, почва. Не следует превращать одно в другое, потому что в конечном итоге все превратится в одно — в неживую природу. Не надо суетиться, думать, любить, ненавидеть: все вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Все там будем. Все будем, как Ленин, — перефразируя стишок времен моего детства.

Эта программа жизни (а точнее — отказа от жизни) как раз заявлена в картине Сокурова, как раз очень торчит оттуда. Авторы восторженных рецензий старательно недоговаривают, один Швыдкой на премьере в Доме кино начал было говорить о том, что подобного взгляда на природу социальной активности как таковой еще не было… и тут же осекся, перешел на славословия. Только слово «социальная» тут, по-моему, лишнее. Речь идет именно об активности . Активности Сокуров не любит, хотя и снимает — даже в нынешних условиях — практически беспрерывно: но вот именно впечатления активности его работа не производит. Какой-то драматизм наметился в «Молохе», хотя и там камера пользуется любым предлогом, чтобы застыть, заснуть, зачароваться, — и идеалом женщины (ведь все сочувствие авторов на стороне Евы Браун) выглядит именно существо, застывшее в вынужденной неподвижности, в вечном ожидании. Если даже такого деятельного вождя, как Ленин, парализовало, — что ж нам-то с вами шевелиться? Такая программа-минимум. Она же максимум. Ведь и самый минимализм его картин всегда доказывал, что лучшее кино — это кино, в котором почти ничего не происходит, кино, которого почти нет. И поразительно, что ахают по поводу фильма Сокурова именно те, кто не понял основную интенцию «Тельца»: им доставляет радость повторение банальностей о том, как не прав был Ленин.

Разумеется, с точки зрения человека, которому противна любая деятельность, которого пугает любое величие, кроме величия безмолвных пространств, Ленин был не прав, а Сокуров велик. Но если бы все мы жили по законам Сокурова и кино снимали бы по законам Сокурова — жизнь сделалась бы невыносима очень скоро. Сокурова вполне безосновательно, хотя и очень часто, называют учеником Тарковского: сравнить нельзя плотность каждого кадра и каждой минуты экранного времени в фильмах Тарковского и зияющие пустоты Сокурова. Тарковский был максималистом во всем, тогда как Сокуров — только в своем минимализме. Полагаю, что Активная Жизненная Позиция, главная советская добродетель, была ненавистна и Тарковскому, оттого он так любил отдохнуть взглядом на пейзаже, — но человек в его фильмах (особенно в прощальном «Жертвоприношении») всегда томится неугомонностью, неудовлетворенностью, виной, — чего в его философии нет, так это покоя. Думаю, что Восток вообще был Тарковскому не особенно близок. И последняя новелла «Андрея Рублева», кажется, в этом смысле более чем откровенна: пафос молчания, недеяния, неучастия в итоге побеждается именно пафосом служения идее или людям, искусству или собственной мании. Николка пробуждает Рублева от каменного молчания, в которое погружен художник. А то, что все умрут… ну да, все умрут. Что ж теперь — не жить?

Я в принципе хотел бы посвятить фильму Киры Муратовой «Второстепенные люди» отдельную статью, но через полгода, когда картину увидят и обсудят все, это уж вовсе не будет иметь смысла. С точки зрения Сокурова любая деятельность бессмысленна, так что какая разница — написать о фильме полугодом позже или раньше, — но я не сокуровец и пытаюсь реагировать на жизнь более оперативно. Но писать о фильме Муратовой не имеет смысла еще и потому, что — в отличие от минималистского произведения Сокурова, принципиально открытого для любой интерпретации, как пустой экран, — «Второстепенные люди» как раз очень прямая картина, вместе с тем точно и полно объясняющая сама себя.

Муратова сняла, кажется, лучший свой фильм — по крайней мере лучший со времен «Астенического синдрома». Самый легкий, самый смешной, самый утешительный — поскольку утешительна всякая демонстрация наших постыдных тайн и мучительных комплексов. Снова чувство радостного освобождения, вскрытого нарыва. И чувство это не покинуло бы зрителя, даже если бы не было совершенно искусственного и малодостоверного хеппи-энда. Все — чушь, никто никого не любит, искусство похоже на механический кукольный танец или альбом душевнобольного, куда подклеены открытки, фантики, билетики или титры. Но человеку дано свойство претворять эту чушь, иронизировать над ней, отрицать ее, ненавидеть ее, утешаться ею, — человеку дано нечто сверхприродное: это сверхприродное и есть радостная суть гротеска. Муратова сгущает краски, концентрирует их — причем очень незначительно. И это крошечное вмешательство в реальность вдруг заставляет почувствовать всю ее иллюзорность, всю глупость, всю прелесть. Смех — то мстительный, то ликующий, то идиотский — в любом случае оказывается плодотворнее монотонного уныния.

Я не сравниваю Муратову и Сокурова, Боже упаси. Оба художники, оба доказали свое право снимать, как им угодно. Проблема в другом: фильм Муратовой — тоже ведь о смерти, в большей даже степени, чем предыдущие «Три истории». Коллизия традиционная, еще со времен блистательной и очень глупой черной комедии Лотнера «Никаких проблем», просочившейся в наш прокат в начале семидесятых. Любопытно, что ровно на эту же тему поставил свой новый спектакль («№ 13») Владимир Машков. Все прячут труп. У Муратовой труп оказывается живым, но не в том суть: у нее, как у всякого большого мастера, идиотская ситуация обретает некое метафизическое измерение и вся наша жизнь (в которой такое огромное место занимают страх за близких, собственные болезни и страх смерти) предстает огромным и бессмысленным путешествием с трупом. Жизнь — то самое путешествие с мертвецом (внутренним, по выражению Пелевина), от которого нас предостерегал эпиграф к одному хорошему американскому фильму. Так оно и есть, как в хармсовской старухе: бродим по вокзалам, электричкам и гостям, таская с собой труп (разница в том, что труп собственный). Сокуров предложил бы в этой ситуации застыть и превратиться в того самого покойника, которого вечно надо куда-то пристраивать. Муратова предлагает спасительную надежду на то, что смерти нет, что «трупой жив»… В фильме такой воинствующей атеистки, как она (в кадре почти постоянно присутствует икона, иногда окруженная лампочками, в то время как люди Бог знает что творят), это дорогого стоит. Как неумелая молитва мальчика в финале слишком материалистического, насквозь материального, плотно-плотского «Хрусталева». Не то чтобы я был оголтелым миссионером, не то чтобы ценил в искусстве только его христианскую составляющую — но надежда на то, что есть нечто кроме и помимо смерти, всегда как-то очеловечивает и украшает искусство вне зависимости от того, есть Бог или это только так кажется.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: