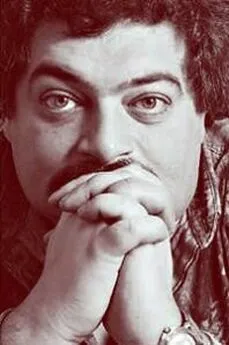

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир»

- Название:Статьи из журнала «Новый мир»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир» краткое содержание

Литературная критика и кинообозрения из журнала «Новый мир» 1994–2006 годов.

Статьи из журнала «Новый мир» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прекрасна жизнь! Затейлив хруст ее шестерен.

Прищур востер. Полки внушительны.

Во фрунт равняйсь! Поблажек никаких никому.

Чем гуще шквал, тем слаще штурм.

Но гаснет вечер. И на штурмующих,

Как снег судеб, нисходит белая-белая-белая-белая ночь.

Отбой.

Гудбай.

Веселенький марш «Советский цирк умеет делать чудеса» и своевременная цитата из финальной темы «Восьми с половиной» (к Нино Рота у Щербакова вообще слабость) издевательски завершает эту чрезвычайно оптимистическую балладу.

Разумеется, у такой радикально-романтической позиции, уничтожающей все, что не есть Бог, — а Бог дышит только в музыке да в небесных красках, — есть свои издержки: ни на концерте Щербакова, ни при многократном (сразу привыкаешь и подсаживаешься) прослушивании его последних дисков слушатель не испытает того умиления, той щекочущей теплоты, которая гарантирована ему на обычном бардовском вечере. Барды часто отзываются о нем в духе «зато мы неумелые, но добрые». Но в эпоху кризиса смыслов большое искусство редко апеллирует к человеческому. Это досадно, нет слов, но неизбежно, поскольку слов в буквальном смысле нет, как о том и пелось в давнем «Подростке»: «Ты прав. Слов нет. Ты прав». Зато есть ужас и восторг — при виде бесстрашного эквилибриста, разгуливающего над бездной, как по асфальту, сколько бы он ни жаловался, что «налетели черные, выбили балансир». Если говорить об издержках более серьезных, придется заговорить о щербаковской аудитории, за которую, впрочем, автор отвечает лишь в очень малой степени (никогда не соглашусь, что не отвечает вовсе). Но ведь и Бродский, серьезно говоря, не виноват в том, что у него такие противные эпигоны. У Щербакова настоящих эпигонов нет — слишком сложно то, что он делает, и чтобы ему подражать, надо как следует владеть стихом и гитарой. Иное дело, что щербаковскую неуязвимость, бегство от «человеческого» легко принять за высокомерие, за непробиваемую броню, за которой так любят скрывать свою настоящую, безрадостную пустоту неоквазипостструктуралисты, имя им легион. Всякие умные слова им тоже очень нравятся (на сайте, посвященном творчеству Щербакова — www.blackalpinist.com/sherbakov, — есть целый раздел «Словарь заморских слов»); Щербаков всегда употребляет их иронически, а те, кто о нем пишут, любят произносить всерьез. Людям высокомерным и уязвленным нравится в песнях Щербакова именно кажущаяся защищенность, они охотно разделяют его презрение к быту — но не способны разделить его отчаяние; с наслаждением подражают его иронии — но превращают ее в дешевый снобизм, потому что не понимают щербаковского восторга и благодарности — или, иными словами, его религиозности: не новозаветной и не ветхозаветной, а какой-то дозаветной, грозно-младенческой, из самых первых дней творения, когда еще свет только отделялся от тьмы и плавали в тумане расплывчатые сущности. Такая память дана не всем, и тем, кому она не дана, остается учиться у Щербакова самому легкому — презрению. Увы, без таланта оно мало чего стоит.

Я не специалист, к сожалению, в музыке; терминология музыкальных критиков мне недоступна. Для меня «Если» — явление все-таки литературное, хотя оно и остается замечательным примером того, как слово перестает описывать мир и становится его частью. Вместе с тем я не могу не оценить изобретательности и блеска щербаковских аранжировок, которые вот уже многие годы осуществляются автором вместе с Михаилом Стародубцевым, профессиональным музыкантом-мультиинструменталистом. Начиная с сюрреалистического, веселого и кошмарного альбома «Ложный шаг» (1998), Щербаков все чаще предпочитает звучание мажорное, сладкое, почти попсовое временами, — и в сочетании с достаточно драматической интонацией его песен это создает эффект забавный и полезный, вроде улыбки Чеширского кота над царством сплошной бессмыслицы; отсюда же и жизнерадостная улыбочка, застывающая на лице исполнителя во время пения. Все это вместе делает слушание Щербакова занятием чрезвычайно веселым — и, пожалуй, целительным.

№ 2, февраль 2004 года

Зори над распутьем

Валентин Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана: повесть // «Наш современник». - 2003. - № 11.

Леонид Зорин. Забвение: маленький роман // «Знамя». - 2004. - № 1.

После первого беглого отзыва в «Огоньке» я все собирался подробней и основательней написать о новой повести Распутина, но что-то мешало. Что именно — стало ясно после публикации зоринского «Забвения», вещи, казалось бы, не имеющей к Распутину, его стилистике и проблематике, уж вовсе никакого отношения. Но коль скоро мы пока еще живем в мире бинарных оппозиций — разговор об этапной и в каком-то смысле итоговой повести «почвенника» немыслим без тоже, можно сказать, итоговой повести либерала. Эти вещи высвечивают друг в друге главное, не осознаваемое, быть может, и самими авторами: окончание двадцатого века, полное и бесповоротное. Скомпрометированность и неполноту прежних идеологических обозначений, отпадение ярлыков, выход русской истории на новый… не скажу пока еще «виток», ибо спираль не просматривается, но уж точно на очередной круг.

Оппозиция тут действительно бинарная: что общего между шестидесятишестилетним прозаиком Распутиным и семидесятидевятилетним драматургом (и уж только потом прозаиком) Зориным? Распутин по умолчанию считался талантливейшим из «деревенщиков» — это признавали даже «горожане», для которых в силу его городского происхождения и высшего филологического образования он был почти своим. Зорин ни к какому клану сроду не принадлежал — положение его очень обособленное. Это хорошо для независимости, но плохо для славы. Сквозной персонаж Распутина — сельский страдалец. Сквозной персонаж Зорина (говорю о прозе, а не о драматургии) — скептически настроенный представитель городской элиты, остряк, завсегдатай московских салонов, коллекционер антиквариата и амурных приключений, «трезвенник», неучастник, писатель или адвокат. «Дочь Ивана, мать Ивана» — калька «Ворошиловского стрелка», история простой и русской (такой олеографически простой и прокламированно русской, что неудобно за хорошего писателя) женщины Тамары Ивановны, своими руками пристрелившей растлителя дочери (кавказца, разумеется) в условиях тотальной коррумпированности и импотенции иркутской милиции. «Забвение» — продолжение давней и самой удачной покамест повести Зорина «Алексей», вечная зоринская история встречи преуспевающего скептика и пассионарной революционерки. Тут и намечается первое сходство: оба автора снова и снова разрабатывают свой сквозной сюжет.

У Зорина это — встреча, краткая — на одну ночь — влюбленность и неизбежная разлука пассионарной девушки, наделенной темпераментом народоволки, с принципиальным скептиком, для которого государство и диссиденты одинаково тоталитарны и, что называется, narrow-minded (Шишков, прости! — «узкоумны», что ли). Наиболее строго этот конфликт разрабатывался в самой яркой — и потому почти нигде доныне не поставленной — пьесе «Пропавший сюжет», которую мне случалось разбирать подробно. Любопытно, что Зорин оба раза возвращается к этой истории — сочиняя десять лет спустя второй акт «Пропавшего сюжета» и вторую часть «Алексея», стремясь доказать отечественному сознанию, что и его скептик-софист, и пылкая разоблачительница обречены на одинаковый крах — что им делить-то? Не лучше ли было «лежать в объятиях друг друга», поглощая яблоки, арбузы и спелые дыни? В «Пропавшем сюжете», как ни крути, моральная правота оставалась у постаревшей, раздавленной, изломанной эсерки. В «Забвении» Зорин понял, что читатель традиционно сочувствует угнетенным, и проиграл новый вариант сюжета, сделав бывшую диссидентку начальницей, пусть и небольшого масштаба. Она теперь редактор в издательстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: