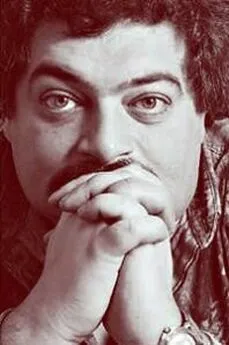

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир»

- Название:Статьи из журнала «Новый мир»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Новый мир» краткое содержание

Литературная критика и кинообозрения из журнала «Новый мир» 1994–2006 годов.

Статьи из журнала «Новый мир» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Точность и краткость есть главные достоинства прозы», — сказал самый точный и краткий из наших прозаиков, и где у Москвиной точно — там вздыхаешь от благодарного облегчения: ну слава тебе, Господи, нашелся человек, который не побоялся это высказать, нашел слова, чтобы заклясть томившую меня гнусь! Конечно, книга не о том, как в питерскую журналистку Александру Зимину в раннем детстве вселился Демон, имевший единственной целью уничтожить мир. И даже не о том, как Александра Зимина сошла с ума (на случай, если никакой Демон никуда не вселялся). Сама идея насчет управляемости мира условной Богородицей, исполненной милосердия, и некой Красной Дамой, средоточием злобы и бесовской эротической прелести, заставляет вспоминать дамские романы серебряного века. Но весь этот общеупотребительный антураж понадобился Москвиной-прозаику единственно для того, чтобы высказать несколько очень принципиальных и точных диагнозов, — как Москвиной-критику бывают нужны какие-нибудь Михалковы или Владимир Жириновский для артикулирования собственных воззрений на эстетические отношения искусства к действительности.

По-моему, книга Москвиной на самом деле вот о чем. «Вообще на моих глазах в рекордный срок произошла удивительная мегадрама: полный исторический реванш отрицательных героев советского искусства. Все эти предатели, стяжатели, подлецы и жулики, которые плевали на общее дело и обустраивали свои животишки, все, кто запирал сало в тумбочку, спекулировал импортной техникой, воровал у дворянских старушек антиквариат, записывал дачу на жену и машину на тестя, кто в поте лица доставал дубленки и варил джинсы на продажу, — все, до распоследнего эпизодического лица, восторжествовали в реальности. Социализм был сожран взбунтовавшимися отрицательными героями до основанья, под слабые замогильные стоны пыльных комиссаров».

Я подписываюсь почти под каждой строчкой восьмой главы, так и названной «Объяснение»: речь-то идет ровно о моем поколении, ибо Зиминой в 2004 году 36 лет, как и мне, грешному. Весь наш эсхатологизм, все фантазии о конце мира — они оттого, что мы принадлежим к последнему поколению советской интеллигенции; на наших глазах рухнул искусственный, умышленный мир. И начался другой, с его реальными, весьма низменными проблемами. Никогда ни в одной стране мира — если не считать Франции 1789 года — не происходило за последние триста лет столь масштабного краха: даже в Германии после краха рейха не было такого (и то сказать, обе Германии через двадцать лет после рейха весьма прочно стояли на ногах — а как выглядим мы через двадцать лет после апрельского Пленума 1985 года?). Нельзя жить в мире, не управляемом ни одной закономерностью, кроме рейтинга. Нельзя жить среди людей, озабоченных, по слову Москвиной, только тем, чтобы растащить по своим норкам гниющие остатки былого величия. Особенно нельзя тем, кто сформировался при советской власти с искренней верой в некоторые незыблемые законы. Тут ужасна, конечно (хотя и прекрасна по-своему), роль шестидесятников — тех, кто некоторое время умудрялся примирять социализм и человеческое лицо. Мы росли на этой культуре. Героиня Москвиной в детстве поет Окуджаву и мечтает улыбнуться перед расстрелом. Официальная советская культура была невыносимо фальшива — но была ведь и неофициальная, тоже советская. Как жить в новом мире, в котором ничего нет, кроме цинизма, бездарности и эсхатологического мышления, людям, которые выросли в расчете на совершенно другие критерии? Я не идеализирую застоя, в нем хватало мерзостей, — но мы ведь застали последних представителей настоящей России, застали преемственность! Как ни кинь, советская Россия по отношению к досоветской была все-таки преемственна: это было крайнее, но последовательное развитие ее мечтаний, страхов и надежд. Ленин — органически русская фигура, да и Сталин, если вспомнить Грозного, не вовсе нам чужой… Но вот то, что началось после них, — оно не лучше и не хуже; оно — другое. Не случайно едва ли не главное событие в романе Москвиной — смерть бабушки, которая учила героиню собирать грибы, играть в дурачки, вышивать, всех любить, все прощать… Мы — последние из «совка», а бабушки наши были — последние из той России; отсюда и наша преемственность. Отсюда — и двойственность отношения к Богу, столь явная у Александры Зиминой: она умеет его любить, ей это дано. Но вот взаимности его — уже не чувствует. «О Господи, если бы я это знала, видела и чувствовала наверное, как знаешь, видишь и чувствуешь землю, воздух, солнце, воду… Не могу я постоянно и неистово любить то, что невидимо и запредельно. …Я должна любить Бога, описанного в Главной книге, — Бога, который меня не любит. Это возможно, но это надрыв, мучение, унизительный труд, сложный самообман, чьи ресурсы не бесконечны. Оказывается, мне надо заслужить любовь, стать какой-то тихой, чистенькой дурочкой без поступков, но притом все время каяться и просить прощения, каяться и просить прощения. Как хотите, я в это не помещаюсь».

Совершенно необязательно становиться дурочкой, каяться и просить прощения, — но что поделать, у героини Москвиной (и почти у всего поколения, воспитанного в атеизме) не очень хорошо обстоит дело с такими вещами, как благодарность, умиление, нежность, ощущение покоя, уюта и безопасности… И ведь сама признается, что лес никогда не отказывал в ее просьбах, что ангел-хранитель подбрасывал на дорогу рубли, — но это все происходит случайно, не нарушает основной трагической интенции. Отчасти виноваты советские времена, отчасти — позднесоветские, а отчасти и собственные наши душевные качества, поскольку именно они — включая гипертрофию всего ужасного и недооценку прекрасного — требовались для выживания на этом конкретном сломе. Между тем потребность в любви, умилении и уюте в наших душах чрезвычайно сильна — и лучшие страницы Москвиной как раз те, где говорится о душе, Псише:

«Она придумала делать деткам погремушки, брать немного меда у пчел, рассыпала по полянам речей ягодки уменьшительно-ласкательных суффиксов, сообразила, как приспособить в хозяйстве кислое молоко, и безустанно изобретала узоры для рубашек и полотенец. О, никто не умеет так заполнять время, как она! И вы всегда отличите дом, где живет Псиша, от дома, где ее нет. Псишу всегда любят и непременно обижают… И вот где-то на обочине судьбы заводится домик-крошечка в три окошечка, а там уж все как следует. И кот ходит, толстый, обалдевший от сливок, и скатерть белая не вином залита, а стоят на ней расписные чашки, и подушки взбиты, и пироги поднялись — да что у ней может не заладиться, когда она счастлива! — и уж она слушала его, слушала и только ахала, когда про всякие ужасти, и вот мужчина прилег вздремнуть и слышит, как часы тикают, как на фикусе лист вытягивается, как пытается дойти до кухни опухший от сытости таракан… „Вот я и в раю… — думает мужчина. — Век бы так!“

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: