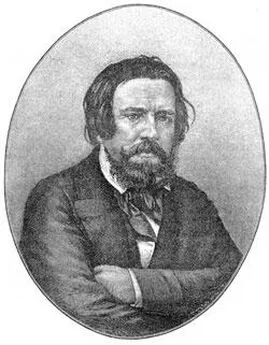

Лев Анисов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02610-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Анисов - Александр Иванов краткое содержание

Книга писателя Л. М. Анисова о великом русском живописце Александре Иванове. Главный труд художника «Явление Мессии» — плод не только его личного религиозного чувства, но и результат глубоких размышлений над мировой и отечественной историей. Автору удалось найти и использовать многие ранее неизвестные биографические факты и архивные материалы о живописце.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ко времени встречи с Овербеком уже сделаны были несколько эскизов на избранный сюжет «Иоанн Креститель в пустыне, говорящий о Христе к нему идущим»; Иванов подбирал необходимый материал для нее и окончательной разработки самой идеи и подумывал о необходимости поездки в Палестину. Совет Овербека о выборе сюжета, повторимся, пал на подготовленную почву.

Нужно было обогатить и оживить сведения, необходимые для начатия настоящей картины. Нужна была «наглядка» местности, реальные ощущения и впечатления от Иордана, его берегов, того места, где Спаситель явился для принятия крещения от Иоанна Предтечи.

Иванов решился употребить Торвальдсена и чрез его посредство просить Общество поощрения художников дать ему разрешение и средства на поездку в Палестину.

Правда, выбор нового сюжета несколько насторожил отца — Андрея Ивановича. Он показался ему дерзким. «Я, конечно, уверен, — напишет он 15 июня 1833 года, — что избрание сюжета для картины есть дело важное, но за всем тем не должно увлекаться в сем случае за пределы, — я почитаю выбранный тобою предмет за таков, ибо он должен быть неудобоисполнителен, по ограниченности живописи: смысл всего Евангелия — предмет довольно важный, но как ты оный изобразишь?»

Да и самому Иванову сюжет казался слишком смелым и опасным, тем более, что он придавал этой картине значение более важное, чем может иметь вообще какая бы то ни было картина. Он, по замечанию А. П. Новицкого, не только думал показать, что русский художник может стать выше всех других художников, но, представив на картине народ постепенно обращающимся от неверия к вере, он и зрителя хотел заставить, взирая на картину, испытать в душе такое же чувство.

Вероятнее всего, осенью 1836 года в записной книжке Иванова появилась запись, отражающая его мысль о «Явлении Мессии»: «… Сие представление должно располагать зрителя к благоговейному и отрадному испугу. Умиление ожидавших я бы хотел выразить в разных видах. Стоящие подле Иоанна Крестителя ученики изумлены его словом; один из них Иоанн, который после был любимым апостолом (Христа) и евангелистом, как моложе, даровитее и невиннее, с живостью подвигается, чтобы выслушать лучше речь Иоанна. Тут вдова схватилась встречать Иисуса. Преклонных лет женщина, в испуганном любопытстве, столкнула записывающего слово Иоанна; далее блудница, скорбящая о грехах своих, суетной рукою ищет сбросить хламиду… возмужалый достаточно еврей, слушающий слово Иоанна, ищет скважину между суетной толпой, чтобы увидеть грядущего Мессию. Юродивый старик, обтирающийся грешник и юноша уставили взоры свои следить за движением и словами Иоанна…» Это описание очень верно передает первую мысль картины, как она выражена в первоначальных эскизах, написанных масляными красками.

В конце 1833 года Александр Иванов, прежде чем начать столь многотрудную работу, решился испытать свои силы на картине из двух фигур «Иисус после Воскресения является Магдалине».

Тому, впрочем, было и свое объяснение. Истекал назначенный Обществом поощрения художников четырехлетний срок пребывания в Италии, когда надобно было представлять картину собственной кисти. На сложную многофигурную ему явно не хватило бы времени. К тому же он питал надежду, что картина «Иисус после Воскресения…» побудит членов Общества поощрения художников дать ему возможность увидеть Палестину. Но ответ пришел отрицательный.

«Художники, просящие за Вас, — читал он в официальном ответе, — очень добры, но Рафаэль не был на Востоке, а создал великие творения».

Усталый и физически, и нравственно, Иванов решил на время оставить работу (в феврале 1834 года картина «Иисус после Воскресения…» была уже подмалевана) и воспользовался позволением Общества на путешествие по северной Италии. «Надеюсь, — писал он отцу, — что вояж мой укрепит мои силы физически, изнуренные частыми неприятностями. Надеюсь также, что наглядка на произведения венецианской школы и других поможет, по возвращении моем в Рим, окончить начатую картину „Иисус в вертограде“».

В мае 1834 года он покинул Рим.

Болонья, Парма, Милан, Венеция — путь следования Александра Иванова. Он желал изучить все школы итальянской живописи.

Но особенно его влекла Венеция. Не случайно она была конечной целью поездки.

Лишь венецианцы в пору Возрождения, когда вся Италия была покорена античностью, не впали в рабскую зависимость от нее. Их спасла удаленность от Рима и Флоренции, замкнутость уединенного города и верность своим аристократическим традициям. Никакие чужие образцы не затуманивали их головы, и именно это не мешало им воспринимать натуру непосредственно. К великому удивлению Вазари, они дерзали писать с нее. «Джорджоне, — говорит Вазари, — начиная с 1507 года придавал больше мягкости контурам в своих произведениях и очень удачно воспроизводил рельефность фигур; имея обыкновение писать с живой и естественной натуры, он старался изображать ее как можно вернее посредством красок, употребляя, сообразно своей модели, то яркие, то нежные тона, и писал он без предварительного наброска».

Тициан впервые приехал из Венеции в Рим в возрасте шестидесяти восьми лет и был, как пишут, потрясен встречей с искусством столичных художников. Не забывают добавить, как он был опечален, что не совершил этого путешествия на двадцать лет раньше. Но ведь в Риме, как верно подметил французский писатель Ромен Роллан, наверняка охладел бы его пылкий и простодушный восторг перед прекрасными формами, перед радостями жизни, исчезла бы его искренность, чуждая школярскому педантизму. Может, потому он и стал одним из лучших колористов и пейзажистов своего времени.

Любовь к натуре очевидна и у Веронезе. Он полон жизни, веселости. Так искренен он в ней и столько у него любви к миру, что ему можно смело отвести первое место среди художников его, во многом манерной, эпохи.

Более всего хотелось изучить Иванову работы великих венецианских колористов.

«Еду, пишу красками, записываю, рисую, читаю…», — сообщал он с дороги.

Три года пребывания в Риме не прошли для него даром. Сколь верны и тонки суждения Иванова, касающиеся увиденных полотен, можно судить по его обстоятельным путевым заметкам.

Вкусы уже определились, и недавние кумиры вызывают у него критическую оценку. Камуччини он считал холодным художником, принадлежащим к проходящей школе художников, на которую смотрят с уважением только потому, что она вышла из барокко. Доменико кажется ему «более декорационным живописцем». Фрески Каррачи, силящегося, по словам Иванова, «быть и Корреджіем и Тицианом и Рафаэлем-Бронзино-Микель-Анджело-Тинторетто-Бассаном» настолько прискучили ему в Болонье, что он бежал, «не оглядываясь».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: