Лев Анисов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02610-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Анисов - Александр Иванов краткое содержание

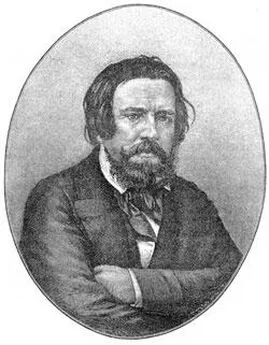

Книга писателя Л. М. Анисова о великом русском живописце Александре Иванове. Главный труд художника «Явление Мессии» — плод не только его личного религиозного чувства, но и результат глубоких размышлений над мировой и отечественной историей. Автору удалось найти и использовать многие ранее неизвестные биографические факты и архивные материалы о живописце.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ф. И. Иордану, автору гравюры «Преображение», мы особо будем благодарны за оставленные им «Записки». Став профессором, Иордан будет преподавать в Петербургской академии художеств, руководить гравировальным классом и наконец станет ректором живописи и культуры. Он же будет хранителем гравюр в Эрмитаже.

Гравер Андрей Андреевич Пищалкин, из вольноотпущенных крестьян, станет профессором.

Василий Егорович Раев, крепостной помещика Кулешова, вернувшись на родину и поселившись в Москве, примется исполнять обязанности хранителя художественной коллекции К. Т. Солдатенкова.

Аполлон Николаевич Мокрицкий, будучи приглашен преподавать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, окажет благотворное влияние на своего ученика И. И. Шишкина.

Василий Алексеевич Серебряков займется росписью церквей и соборов. Удостоится звания художника Владимир Дмитриевич Сверчков, составив себе известность изготовлением художественных расписных стекол. Умрет в Риме график Егор Иванович Ковригин, сын купца. В чужой земле будут захоронены останки живописца-мозаичиста Степана Федоровича Федорова, уроженца Нижнего Тагила…

Интересная деталь. А. И. Иванов в письме к сыну от 6 марта 1846 года напишет: «…ты просишь меня… чтобы я согласился с товарищами моими Егоровым и Шебуевым на составление дагеротипного портрета, где бы мы все трое были изображены на одной доске. Цель твоя благородна, но трудно для меня ее выполнить по неприязненности ко мне этих людей, сделавшихся с давнего времени моими врагами и тем опаснейшими, что действия их для меня были тайною» [96] Письма А. И. Иванова к сыну // Русский художественный архив. 1893. С. 384.

.

Отец не смог, в отличие от сына, превозмочь боль и обиды, полученные от сотоварищей по искусству, и выполнить просьбу Александра, который все же не оставлял мысли о воплощении дорогого его сердцу идеала братства художников.

Жизнь побила, потрепала его, научила мудрости. Годы напряженной работы над картиной «Явление Мессии» не прошли даром. И все же горечь, усталость, угадываются в его глазах. Какая-то глубокая, напряженная мысль сквозит в его взгляде, выделяя А. Иванова среди товарищей по кисти.

Через две-три недели, в марте месяце, он напишет светлейшему князю П. М. Волконскому, возглавляющему Министерство императорского двора: «…от скорейшего окончания моей картины зависит весь успех родины в настоящую минуту! Поверьте, что не личные мои выгоды заставляют говорить меня, я об них никогда не думал, история моей жизни тому свидетельница, нет, но истинный успех отечества в дальнейшем образовании, ведущем ко всему благому и святому».

В этом же письме он направит министру двора свои «Законы художникам», должные, по его мнению, урегулировать отношения между художниками и правительственными чиновниками.

Иванов тогда вплотную подошел к разработке индивидуальных характеров героев своей картины. Работа шла медленно и, возможно, не однажды могли вспомниться ему слова Н. В. Гоголя:

«Картина ваша идет медленно потому, что нет подстрекающей силы, которая бы подвигнула вас на уверенное и твердое производство. Молите Бога об этой силе. И вспомните мое слово: пока с вами или, лучше, в вас самих не произойдет того внутреннего события, какое силитесь вы изобразить на вашей картине в лице подвигнутых и обращенных словом Иоанна Крестителя, поверьте, до тех пор не будет окончена ваша картина».

И ведь прав был Николай Васильевич, прав еще и потому, что другие мысли занимали Иванова последнее время.

Сколько времени потратил он на обдумывание «Законов художникам». А сколько его ушло на детальную разработку проекта нового (в отличие от тоновского) храма Спасителя.

Но ведь и это он также считал делом важнейшим.

К примеру, что касается художников. Прежде они находились в ведении посланника и были свободны в своих действиях, следовательно, ничто не мешало развитию каждого из них добропорядочным образом. Кипренский, Гальберг, Орловский, Карл Брюллов, Рихтер, Иордан, Иванов — все они были предметом зависти несчастных французских пенсионеров, успехи которых сковывала существовавшая форма директорства Академии. Вернет кроил их по-вернетовски, Энгр зачернил по-энгровски, а жанрист Шнец сбросил все доброе Энгра. За пятнадцать лет один лишь Фландрен оказался достойным своего назначения.

Теперь же начальником над русскими художниками стал невежда и интриган Л. И. Киль. И не с того ли, убитый этим явлением, дух художников впал в пустословие, безделие и другие пороки. Слабые и начинающие подласкивались к директору для снискания денег, а чувствовавшие себя истинными художниками отдалялись от своего общества и замирали в бедности, ища на стороне кое-какого содержания. Директор выдумал себе секретаря, поставил агента, доктора и слугу — все вроде в интересах художников, тогда как художники только потому вынуждены были к ним обращаться, что секретарь русского посольства отказывался подписать свое имя на позволении ходить в Ватикан, боясь связываться с Л. И. Килем.

Юные художники, прибитые беззаконием директорства, вдавались в пьянство, карты, кутеж и долги, помрачая тем имя своего любезного отечества.

Как тут не ратовать за упразднение директорства и не обосновывать перепоручения художников посланнику.

Нет, дело это важное и жалеть времени на него не должно, даже в ущерб картине.

Теперь о храме Спасителя. Главное здесь было в том, чтобы на праздновании юбилея — двадцатипятилетия коронации, государь выдал бы манифест выстроить храм Спасителя на том самом месте, где случилось решение Бога быть России, а не Польше, — то есть, у стен Московских, где осенью 1613 года келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын сказал речь бунтующему войску, показав им вместо жалованья оклады образов и утварей церковных и, тронув их сими до глубины сердца, заставил отстоять независимость нашего любезного отечества. На этом-то самом месте и надобно строить храм Спасителю. И должен быть он в духе Успенского собора и Василия Блаженного. И огромностью превзойти все существующие доселе храмы. А в манифесте государя надобно сказать, и это важно, что по окончании постройки этого храма перенесет он пребывание свое из Петербурга в Москву.

Росписи же и мозаики храма должны отражать те места, на которых происходили важнейшие события из жизни Спасителя, а сам храм — напоминать о воцарении дома Романовых…

В проектах Иванова, к сожалению, так и не осуществленных, было написание картин для храма на сюжеты из русской истории: княжение Святослава; монгольское иго; князь Пожарский, Петр I, коронация Николая I.

В начале апреле 1846 года наконец-то в Рим приехал брат Александра Иванова Сергей Андреевич. До этого у них шла оживленная переписка, и каждое письмо, приходящее от брата, путешествующего по Европе, говорило о его приближении к Италии. И вот он здесь, после стольких лет разлуки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: