Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Константинополе вся скульптура обратилась теперь снова к прикладному искусству; по-прежнему резные таблетки из слоновой кости, к которым присоединяются золотые изделия, служат главными памятниками пластических работ византийских мастеров. Развившись в одном направлении с миниатюрами, они обнаруживают много точек своего соприкосновения с этими последними.

Там, где фигуры чересчур вытянуты, а позы умышленно неподвижны и безжизненны, мы имеем дело с произведениями, исполненными во второй половине XI столетия.

Как и раньше, на слоновой кости преобладают религиозные сюжеты, но наряду с ними продолжают встречаться и светские, даже мифологические сюжеты, скопированные, как указывал Гревен, прямо с античных образцов. Как наилучшее произведение македонского периода приводится повсюду, по рисунку в «Анналах» Дидрона, принадлежавшая раньше де Бастару в Париже, пластинка из слоновой кости с изображением Богоматери, сидящей на престоле. Чистые очертания лица, благородные пропорции, спокойная, величественная поза и экспрессия кротости выгодно отличают этот рельеф. К концу македонской эпохи мы относим строго симметричное «Вознесение Господне», во Флорентийском Национальном музее (рис. 68). Как интересные примеры языческих сюжетов на слоновой кости этого времени должны быть упомянуты изящные рельефы ящичка из слоновой кости из Вероли, в Кенсингтонском музее в Лондоне; здесь мы видим, например, Европу на быке и Ахилла у кентавра Хирона. Ящиком из слоновой кости с подобными мифологическими изображениями владеет также Флорентийский Национальный музей. Ко времени между 1026 и 1034 гг. относят изданный Брокгаузом небольшой потир монастыря Ксиропотаму на Афоне, вырезанный из мыльного камня (стеатита); он украшен небольшими рельефами литургического содержания, удивительно тонкой работы. Из золотых изделий заслуживает внимания рельефная пластинка Луврского музея в Париже, на которой изображены в византийских формах македонского времени ангел у Гроба Господня и две мироносицы. Мы увидим ниже, как относительно здоровый и жизненный византийский язык форм этого великого двухсотлетия (приблизительно с 850 по 1050 г.) уже в начале следующей эпохи становится вычурным и манерным.

4. Искусство Армении и Грузии (IX–XI вв.)

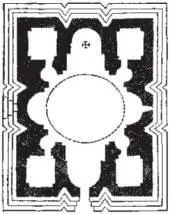

Прекрасная страна между Кавказскими горами и Араратом, прилегающая с одной стороны к Малой Азии и Персии, с другой — к России, уже в предыдущую эпоху, как мы видели, принимала живое участие в развитии церковной центральной архитектуры. С IX столетия в армянском искусстве ясно обнаруживается самобытное национальное направление. Для плана армянских церковных построек этой эпохи характерна общая продолговатая форма, с куполом, увенчивающим собой среднее пространство. Крест, который эти церкви образуют внутри, не греческий, так как его восточный и западный концы длиннее северного и южного, но и не латинский, потому что восточный и западный концы имеют равную длину: он — армянский. Абсидные ниши, внутри круглые, не выступают за прямоугольные очертания плана. Фасады расчленены врезанными в стены треугольными нишами и фальшивыми арками. Купол лежит на барабане, многоугольном снаружи, а внутри же часто круглом, прорезанном полукругло-арочными окнами; его собственная круглота маскируется снаружи пирамидальной или конической крышей. Геометрически простые формы сообщают армянским церквам, как снаружи, так и внутри, прелесть художественной законченности.

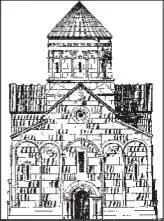

Уже церковь св. Рипсиме в Вагаршапате (Эчмиадзин), возникшая едва ли раньше 800 г., хотя ее считали древнее на два столетия, выказывает эту систему в самом последовательном ее развитии. План этой церкви очень интересен (рис. 69). Все четыре стороны имеют полукруглые ниши, обозначенные снаружи вдающимися в толстые стены треугольными впадинами. Внутри им соответствуют сильно выступающие вперед пилястры, образующие систему опор, поддерживающих купол. Церковь в Пицунде (в Абхазии), построенная в X столетии, прежде была относима также, самое позднее, к VIII в. Удлиненная западная часть этого храма делает его очень похожим на купольную базилику. Над его четырьмя главными столбами перекинуты подковообразные арки. В более поздних церквах появляется своеобразный национальный армянский орнамент, связанный, правда, несколько искусственно с отдельными архитектурными элементами. Античные растительные мотивы встречаются редко, гирлянды из завитков совсем отсутствуют, листья большей частью следуют поодиночке один за другим; главную роль играет плетенка и ленточный орнамент. Капители и базы редко встречающихся колонн и более частых полуколонн состоят из округлых подушек. Наконец, местами на «парусах» и колоннах попадаются чисто арабские мотивы сталактитов (см. т. 1, рис. 643). Особенно богат развалинами церквей этого времени, среди которых нередки и восьмиугольные в плане, город Ани, так называемая армянская Помпея. Полуразрушенная, построенная из вулканического туфа патриаршая церковь Ани (рис. 70), оконченная в 1010 г., представляла типичный пример армянской церкви, имеющей в плане прямоугольник; однако ее купол покоился уже не на системе опор, связанных со стенами, а на четырех свободно стоявших, сильно расчлененных столбах, как в более древних армянских церквах (см. выше). Вытянутая в продольном направлении и подразделенная на три нефа, эта церковь внутри напоминала собой базилику. Наружные стены украшены фальшивыми арками. Характерны треугольные фронтоны, возвышающиеся над каждым из четырех фасадов. Снаружи эти церкви производят впечатление еще большей гармоничности, чем внутри.

Армянский стиль перешел в Грузию, где, однако, из-за византийского влияния, шедшего с Черного моря, он отчасти утратил свою строгую последовательность. В построенной около 1000 г. армянским зодчим Сионской церкви монастыря в Картли абсидная ниша на востоке и портал на западе выдаются наружу. Напротив, дошедший до нас в развалинах Кутаисский собор (1003–1009) имеет снаружи совершенно прямую восточную стену, как в армянских церквах, и представляет на западной стороне нартекс между двумя низкими башнеобразными частями. Капители колонн внутри церкви украшены византийскими лиственными завитками, наружные же стены оживлены фальшивыми аркадами и покрыты своеобразно прелестным, хрупким армянским орнаментом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)