Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Название:История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2000

- Город:СПб.

- ISBN:5-89173-119-3, 5-17-007887-0 (т. 2)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков краткое содержание

Во втором томе «Истории искусства всех времен и народов» К. Вёрмана рассматривается искусство населения стран Европы с первого по пятнадцатое столетия н. э. По признанию самого автора второй том производит еще более цельное впечатление, чем первый и является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании также приведено много интересных иллюстраций.

История искусства всех времен и народов. Том 2. Европейское искусство средних веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

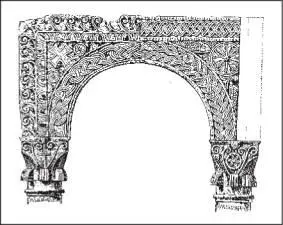

Церквей центрального типа в Италии, которые относились бы к этому времени, почти совсем не встречается. Церковь св. Сатира в Милане (879), имеющая квадратный план с полукруглыми нишами на каждой стороне, как в древнеармянских церквах, с коробовыми сводами над ветвями трансепта, с крестовыми сводами по углам и куполом над центральным пространством, составляет исключение. Сюда же может быть отнесен удивительный по устройству баптистерий собора города Бьеллы (около 975 г.), с абсидой в каждой из четырех сторон. Однако огромное большинство итальянских церквей всей этой эпохи принадлежали к разряду трехнефных базилик с плоским покрытием. Даже в Венеции церковь св. Марка в IX и X столетиях относилась к этому разряду и лишь в последующий период получила свой нынешний вид византийского пятикупольного храма. Характерно для итальянских базилик той поры, что алтарная сторона, как в восточных церквах, имеет три абсиды, соответственно числу нефов: это появляется впервые в церкви Санта-Мария ин Козмедин (772–795), затем в церкви Санта-Мария ин Доминика (817–824) в Риме, в принадлежащей концу VIII столетия базиличной крипте под Круглой церковью (La Rotonda) города Бреша, которую Каттанео справедливо относил лишь к XI столетию, и, наконец, в возникшей в IX столетии части церкви св. Амвросия в Милане (рис. 72). Равным образом итальянские капители колонн этого времени, которые лишь в редких случаях брались из древнеримских зданий, представляют собой примеси и искажения, преобразования и новообразования на основе традиционных греко-римских и византийских форм; крайне редко замечаются намеки на германскую орнаментику. Капители колонн — испорченные варианты коринфского ордена и римского композита. Интересно сравнить капитель VIII в. церкви Санта-Мария ин Козмедин в Риме (рис. 73) с капителью IX в. церкви св. Сатира в Милане (рис. 74) или капитель начала VIII в. церкви св. Георгия (S. Giorgio di Valpolicella) близ Вероны (рис. 75) с более поздней, хотя также VIII в., капителью, хранящейся в музее Перуджи (рис. 76). Варварский стиль последних двух капителей имеет, бесспорно, германско-лангобардский оттенок.

В орнаментальном искусстве Верхней и Средней Италии, особенно в орнаментальной скульптуре этой эпохи, первое место занимают лангобардские изделия, своеобразный стиль которых вырабатывается только к концу V столетия. Лангобарды, как показывают находки, собранные в музеях Бреши, Чивидале и Перуджи, со своей северной родины принесли в Италию тот животный и ленточный орнамент, с которым мы уже ознакомились, говоря о языческом меровингском искусстве (см. т. 1, рис. 546). Только к концу своего владычества в Италии они начали вносить элементы этого северного стиля в смеси с римскими и византийскими мотивами и христианскими символами в каменную орнаментику. Вопрос о «следах лангобардов в итальянской пластике первого тысячелетия» исследован Циммерманом и Штюкельбергом, выводы которых, правда, встретили в Италии, где против них выступили Фонтана и другие, меньший успех, чем в Германии. Что эта каменная орнаментика не византийская, а лангобардская, признал и Ривойра, вместе с тем отрицающий в ней — не совсем последовательно — какую бы то ни было северную, германскую прослойку. Так, говоря о распространителях этой орнаментики, товариществах архитекторов и скульпторов города Комо, maestranze comacine, он называет в числе мастеров, об именах и значении которых, правда, все еще ведется спор, такие чисто немецкие имена, как, например, Руодперт. Двух-, трех- и многорядные ленточные плетенки, образующие главную составную часть этого орнаментального стиля, конечно, были в ту пору общие в искусстве всех народов, как наследие седой восточной древности; что касается особого (неправильного) вида ленточного плетения, соединенного с животными мотивами, свойственного германскому меровингскому стилю, следы его далеко не всегда обнаруживаются в лангобардо-итальянской орнаментальной пластике с полной ясностью, но иногда все-таки могут быть констатированы; с другой стороны, некоторые варианты ленточного и ременного орнамента так сильно отличаются от византийской и римской плетенки, что заставляют признавать их за лангобардские. Таковы — расщепление каждой отдельной ленты глубокими надрезами на три части, круглое плетение со вставленной в него четырехугольной рамкой, которое Штюкельберг сравнивал с «дном корзины», а также ленты, осаженные происшедшими из волнистой полосы спиральными крючками, напоминающими готических «крабов». Наряду с ними встречаются, особенно в более позднее время, астрагалы (шнуры перлов), ряды и растительные завитки эллинистическо-византийской орнаментики; спиральные завитки нередко получают неорганические придатки в виде спиц и таким образом превращаются в «колесообразные завитки» (рис. 77). Для заполнения свободного пространства употребляются листья, гроздья винограда, кресты, реже — животные христианской символики. Иногда попадаются и человеческие фигуры, но изображенные до крайности неумело. Из своей родины, Верхней Италии, лангобардское орнаментальное искусство проникло в Среднюю Италию и Южную Францию. К числу главных памятников лангобардской орнаментики принадлежат (частью добавленные позже) рельефные плиты ограды вокруг крестильного водоема в Чивидале, во Фриуле, сооруженного в 737 г. На этих плитах нет недостатка в античных элементах, встречаются даже грифы; но манера, в которой на одной из них, исполненной по заказу патриарха Зигвальда (762–776), стилизованы головы животных и пальметты, превращенные в елки, в особенности же совершенно схематично трактованные символы евангелистов, изобличают не позднеримский и не византийский стиль, а северогерманский. Характерна также грушеобразная голова ангела, символизирующего собой св. Матфея (рис. 78); с ней сходна голова Спасителя на передней стороне алтаря в церкви Сан-Мартино в Чивидале. В позднейших произведениях, как, например, в кивории над алтарем св. Элевкадия в церкви св. Аполлинария ин Классе близ Равенны, в лангобардский стиль все более и более привходят византийские элементы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)