Андрей Шарый - Знак W: Вождь краснокожих в книгах и на экране

- Название:Знак W: Вождь краснокожих в книгах и на экране

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-562-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Шарый - Знак W: Вождь краснокожих в книгах и на экране краткое содержание

Самый популярный автор, когда-либо писавший на немецком языке: книги Карла Мая изданы тиражом 200 миллионов экземпляров. Знаменитый цикл «евровестернов» по романам Карла Мая о вожде апачей Виннету и его белом «брате по крови» Олд Шеттерхэнде. «Кино про индейцев» киностудии DEFA: «Название фильма не имеет значения. В каждом из них — Гойко Митич в отличной спортивной форме». В 60-е годы вожди краснокожих стали легендами по обе стороны Берлинской стены. У вас в руках первое русскоязычное и одно из самых полных в мире исследований образов литературных героев Карла Мая и немецких кинофильмов о покорении Дикого Запада. Эта работа продолжает проект издательства НЛО и журналиста Андрея Шарого «Кумиры нашего детства», начатый книгами «Знак 007: На секретной службе Ее Величества» и «Знак F: Фантомас в книгах и на экране».

Автор искренне благодарит за помощь в работе над книгой берлинского журналиста Юрия Векслера и немецкого киноведа Франка Буркхарда Хабеля.

Знак W: Вождь краснокожих в книгах и на экране - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Умерших апачи хоронили в удаленных местах завернутыми в шкуры животных, могилы заваливали камнями. Место захоронения родственники не посещали. У Карла Мая Виннету не следовал этому правилу: на могилу отца и сестры — высокий каменный курган — вместе с Олд Шеттерхэндом он возвращался почерпнуть тоски и мудрости не раз и не два. Индейские женщины оплакивали близкого родственника в течение месяца после его смерти. Вдовы коротко обрезали волосы, мазали лицо черной краской; первое время вдова жила в семье брата своего покойного мужа, а после окончания траурного периода становилась его женой.

В племенах апачей все мужчины обладали равными правами. Большое значение имел культ вождя, однако чаще всего этот пост не передавался по наследству. После кончины вождя члены рода выбирали нового лидера. Единства между группами индейских племен не было, разрозненность апачей, их межплеменная и внутриплеменная вражда сыграли свою роль в их поражениях от испанцев и американцев. О себе апачи никогда не говорили в первом лице, имена мертвых не упоминались. Много значил культ поклонения старейшинам рода, слово которых имело большой вес. Важную роль в племенах играли также знахари, которые обладали правом принести кого-то из членов племени в жертву. Знахарь, как и вождь, мог выступить судьей в споре или принять решение об объявлении войны.

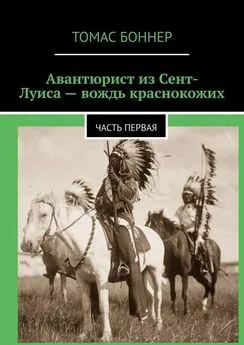

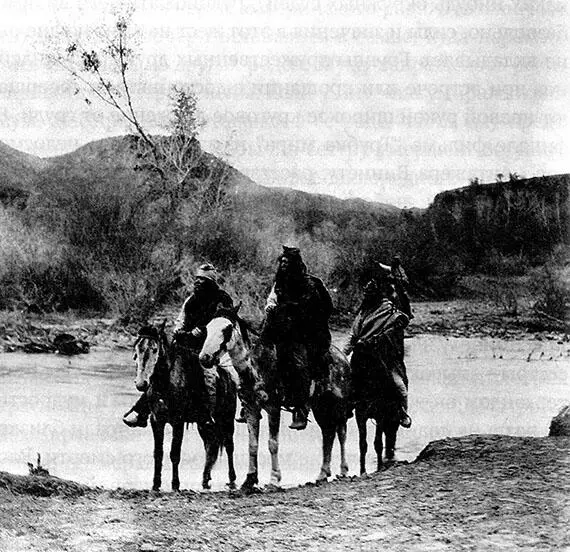

Воины апачей у ручья. Фото 1903 года. К этому моменту американцы уже подавили сопротивление индейских племен на юго-западе.

Классическая форма религиозного культа у индейцев — тотемизм, вера в то, что какое-либо животное является предком и покровителем племени. Такое животное запрещалось убивать. Каждый род имел свой герб, изображавшийся на тотемических столбах. Воины также рисовали или татуировали тотемы на теле. Одним из племенных символов у апачей был знак свастики, такие изображения обнаружены на наскальных росписях близ Финикса. Это, как и близость языка апачей к некоторым диалектам китайского, подтверждает их азиатское происхождение. Другим важным представлением индейцев была вера в сверхъестественный мир, Великий Дух, известный еще и как Маниту. У апачей существовали также земледельческие и промысловые культы, культы личных и родовых духов-покровителей, шаманизм и анимизм. В качестве культурного героя в мифах чаще всего выступал койот или ворон.

В первый контакт с европейцами апачи вступили в 1541 году, когда на их землях появилась экспедиция под командованием испанца Франсиско де Коронадо. В конце XVI века апачи сформировали относительно мощный, хотя и неустойчивый племенной союз без единого центра власти, однако позже команчи потеснили их на север и на запад. Апачи периодически воевали с испанцами, осваивавшими территории нынешней северной Мексики и американского юго-запада, но иногда, в поисках защиты от команчей, соглашались на перемирие с белыми. Карл Май был прав, заметив в романе «Дух Льяно-Эстакадо»: «Взаимная ненависть настолько глубоко укоренилась в команчах и апачах, что даже во времена, когда топор войны закопан очень глубоко, под пеплом костров тлеют угли зла и по малейшему поводу пламя войны может разгореться вновь». Стычки с белыми колонизаторами продолжались и после того, как в 1821 году Мексика получила независимость от Испании. В 1835 году мексиканцы ввели премиальные выплаты за индейские скальпы. Через два года погиб влиятельный вождь апачей-мимбреньо Хуан Хосе Компас. Война разгорелась с новой силой, и когда в 1846 году Соединенные Штаты предъявили претензии на мексиканские территории, апачи подписали договор с американцами, гарантировавший беспрепятственное продвижение войск через индейские земли. Конфликт окончился в 1848 году победой США и выкупом части мексиканской территории. Позже, по соглашению 1882 года, американские войска получили право преследовать отряды индейцев даже в том случае, если они пересекали границу.

Во втором десятилетии XIX века США приступили к широкомасштабной колонизации территорий к западу от Миссисипи. В 1830 году президент Эндрю Джексон подписал Акт о переселении индейцев, появление которого мотивировалось необходимостью гарантий безопасности белых поселенцев. Документ предусматривал выделение фондов на добровольное перемещение индейцев, живших к востоку от Миссисипи, на свободные территории. Правительство планировало выкупать земли у индейских племен, побуждая их перебраться западнее тогдашней границы США. Индейцы по-разному реагировали на такие предложения. Однако логика экспансии была неумолима: граница США сдвигалась все дальше на запад, в зону интересов американских промышленников и землевладельцев попадали все новые и новые индейские территории. Примерно в этот же период правительство США приступило к реализации политики резерваций, «отведенных родственной группе индейцев для проживания и использования территорий» (определение историка Джека Аттера). Власти принуждали, переманивали или каким-либо иным способом уговаривали индейские племена «уступать» земли, заключая договор с федеральным правительством; при этом в пользовании индейцев сохранялась часть их исконных территорий. Далеко не все резервации были образованы путем подписания договора, далеко не все созданы на исконных землях племен.

С 1842 года историки ведут отсчет третьего этапа так называемых «индейских войн», продлившейся с начала XVII века череды столкновений, завершившихся к концу XIX столетия полным покорением коренных жителей Америки. Результатом «индейских войн» стало формирование США в их нынешних границах и создание существующей до сих пор системы индейских резерваций. С 1775 по 1890 год насчитывают около 40 военных кампаний, в которых в общем счете погибло 45 тысяч индейцев и около 19 тысяч «новых американцев». Несравнимо большее количество краснокожих (некоторые историки считают, что около 80 процентов от общей численности) вымерло от завезенных европейцами болезней, против которых у индейцев не было иммунитета. К моменту появления первых колонизаторов на территории нынешних США проживали около 10 миллионов человек, к началу XX века их осталось не более миллиона. Сейчас численность индейцев составляет около двух миллионов человек; метисов — примерно три с половиной миллиона. Треть индейцев живет в штатах Калифорния, Аризона и Оклахома. Как раз на этих землях, в том числе на просторах «апачерии», и развернулись сражения последних «индейских войн». Наиболее значительное сопротивление «белому вторжению» оказывали племена сиу и апачей.

Аризона интересовала американцев прежде всего из-за месторождений золота, серебра и меди. В 1850-е годы здесь разразился конфликт из-за богатых золотом районов в горах Санта-Рита. В 1857 году золотые месторождения открыты в долине реки Джила. Условия жизни в этих краях были трудными, и в 1864 году, как писал в газетном репортаже журналист Росс Брауни, «метрополия Аризоны представляла собой три трубы, вокруг которых бегали койоты». Сейчас в городе Финикс живут почти полтора миллиона человек, это крупнейшая в США по численности населения столица штата. Американцы упорно двигались вперед, прокладывали железные дороги, строили шахтерские поселки. К вящей радости Карла Мая, в освоении новых просторов принимали участие и эмигранты из Германии: например, в конце 1850-х годов немецкий инженер Герман Эренбург возглавил на юго-западных территориях представительство угледобывающей компании из Цинциннати, основанной другим немцем, Сэмюэлем Хейнтцельманом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: