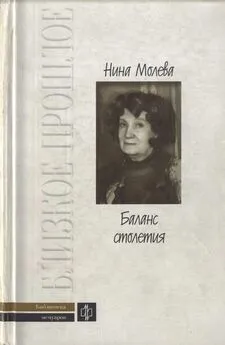

Нина Молева - Баланс столетия

- Название:Баланс столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02679-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Молева - Баланс столетия краткое содержание

«Баланс столетия» — это необычайно интересное мемуарное повествование о судьбах той части русской интеллигенции, которая не покинула Россию после Октябрьского переворота, хотя имела для этого все возможности, и не присоединилась к «исходу 70-х годов». Автор книги — известный искусствовед, историк и писатель Н. М. Молева рассказывает о том, как сменявшиеся на протяжении XX века политические режимы пытались повлиять на общественное сознание, о драматических, подчас трагических событиях в жизни тех, с кем ассоциировалось понятие «деятель культуры».

Баланс столетия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Было принято»… Иначе говоря, общественное мнение формировало убежденность каждого.

«За примером ходить недалеко. На углу Скатертного и Хлебного переулков на фасаде дома была надпись: „Милосердие есть движение душевное, подвигающее на доброе действие“. Конечно, это было прежде. Когда дом принадлежал церкви Бориса и Глеба, что на Поварской. Там клир жил. И богаделенка приходская была рассчитана то ли на шестерых, то ли на четверых старушек. Мысль хорошая была: чтобы весь приход одной семьей жил. В семье ведь и здоровые, и хворые, и молодые, и старые — все перед глазами. Из памяти не вычеркнешь. Нет, не из памяти — из совести…»

«Кто занимался благотворительностью? Не думайте, что одни миллионеры или очень состоятельные люди. Те наоборот — чаще жались». В руках Марии Никитичны очередная открытка из комода. Мясницкие ворота. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Через дорогу — окруженный конными упряжками Почтамт. Под поздравительными строками подпись: «С. Тютчева» и обратный адрес: Средний Спасский переулок, дом Носова.

«Вот возьмите — Софья Ивановна Тютчева, дочь Ольги Николаевны Путяты, которая в приданое получила Мураново. Они там все вместе жили — Ольга Николаевна, Федор Иванович, Николай Иванович и сама Софья Ивановна. У всех придворные чины, а деньги совсем небольшие. Все равно благотворительностью занимались.

Федор Иванович, камер-юнкер, состоял в Попечительстве над учащимися в Москве славянами. Было такое после Русско-турецкой войны. Николай Иванович, церемониймейстер, — в Совете Иверской общины сестер милосердия, что в начале Большой Полянки. А Софья Ивановна — в Московском комитете Красного Креста. Мы с ней постоянно в Елизаветинском благотворительном обществе встречались.

Елизаветинское — по имени великой княгини Елизаветы Федоровны, родной сестры императрицы. Сколько она детских приютов устроила по всей Москве и Московской губернии! И для младенцев, и для дошкольников, и для школьников. Я работала в Елизаветинском приюте имени великой княжны Ольги Николаевны — в Староконюшенном переулке. Ребят по тихомировской методе грамоте учила, Божьему миру, что вокруг нас. За рукоделием следила — ему с самого малого возраста девочек обучать начинали, чтобы в плоть и кровь вошло.

Еще одна тютчевская сестра, Екатерина Ивановна, замужем была за секретарем великой княгини, Василием Евгеньевичем Пигарёвым. Сын их потом много лет в мурановском музее директорствовал. В Трубниковском переулке находилось Общежитие Елизаветы Федоровны для юных добровольцев — попечителем его Василий Евгеньевич выступал. Там приют давали мальчикам — участникам войны, помогали к родителям вернуться, сиротам — получить образование, занятие…»

На замужество княжна Марья решилась поздно, когда ей было далеко за тридцать. В отношении Ивана Егоровича Гринева не колебалась. Ни службе, ни увлечениям его мешать не стала. Разве что прибавила к коллекции все собрание вещей из Кибинцев: «А говорите — бесприданница!» В отстроенном им музейном доме они к месту пришлись. В 1905 году у супругов Гриневых родилась их единственная дочь — Лидия.

Лавровы — русский дворянский род. Восходит к началу XV века и происходит от польского выходца Григория Ивановича Лаврова. Внесен в VI часть Родословной книги Орловской, Тульской и Калужской губерний (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

На Орловщине Лавровых множество. Издавна служили они на южных рубежах Московского государства, на засеках и в крепостцах. В качестве поощрения получали тамошние земли, поместья. Только на то, чтобы по-настоящему хозяйствовать, у них, видно, времени не хватало. А хозяйствовать стоило: жирный чернозем, бескрайние поля ржи и овса. Леса были сведены давно. Заниматься огородами и скотиной не повелось, ремеслами тоже. Хлебопашцы не оставляли своего исконного занятия даже перед наступлением промышленности.

Лавровы были обычными помещиками-степняками. О достатке говорили дома́ в поместьях — из тесаного известняка. Впрочем, другого строительного материала просто не было. Почти все дома, в том числе и крестьянские, строились на фундаментах из камня-жерновика, который развозили продавать по всей России, или из железной руды. Половина бань и лавок в Орловской губернии была каменная.

Ныне от тех Лавровых остались дагеротипы. Они похожи на отретушированные салонные портреты, с непременными, почти потерявшими позолоту виньетками, с написанными именами фотографов. На одном из снимков запечатлен молодой мужчина: худой, со светлыми волосами и кротким взглядом, в крахмальной сорочке с крупными запонками на манжетах и в наглухо застегнутом сюртуке.

Женихом Стефан Львович Лавров считался завидным, хотя на службе не состоял, ничем особенным не увлекался, разве что чтением. Просто был хозяином Богдановки, которая в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона называлась центром рудного месторождения. Может быть, в брак вступил больше по воле невесты, чем по своей.

В семье поговаривали, что в свои шестнадцать лет Ниночка — Антонина Илларионовна Мудрова — проявила завидную настойчивость, убеждая вдовца-отца отпустить единственную дочь. Все знали — Мудровы отличались упорством и деловитостью. Антонина Илларионовна призналась, что если бы родилась позже, когда появились женские учебные заведения, то пошла бы по стопам дальнего родственника — знаменитого врача Матвея Яковлевича Мудрова.

Это он в начале XIX века учился и в Гамбурге, и в Гёттингене, и в Вене, четыре года стажировался в Париже. Перед Отечественной войной 1812 года заведовал отделением Главного военного госпиталя в Вильне, а после войны основал медицинский факультет в Московском университете. Первое издание его «Краткого наставления о холере и способе, как предохранить себя от оной», экземпляр которого хранился среди личных книг богдановской помещицы, вышло в свет во Владимире. Сам же пренебрег всеми предосторожностями и умер в 1831 году от той же холеры в Петербурге. (Эта эпидемия «обрекла» Пушкина на Болдинскую осень.)

«Наставление» не лежало без дела. Антонина Илларионовна успешно пользовалась им в начале 1920-х годов в Воронеже, вылечила многих и в том числе мужа своей внучки.

В шестнадцать лет не было нужды торопиться с замужеством, но Ниночка имела слишком независимый нрав и хотела быть сама себе хозяйкой. Мягкий характер Стефана Львовича разгадала и подчинила себе сразу. В дела Богдановки вошла без промедления. Из родительского дома захватила с собой только няньку. У нее училась, ею же и командовала.

С первых дней замужества стала вести записи — не о событиях и домашних делах. В них были рецепты на все случаи жизни: как и что лучше делать — чистить медь, стирать старинные кружева, оберегать от плесени кадки с солеными огурцами. И как лечить — с подробным описанием, что и насколько помогло.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: