Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых

- Название:Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0272-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых краткое содержание

Книга посвящена замечательным художникам: Петру Васильевичу Митуричу, его жене и сестре великого поэта Велимира Хлебникова Вере Владимировне Хлебниковой и их сыну Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову. Основу книги составили многочисленные документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в семейном архиве (воспоминания, письма).

На фоне исторической реальности России того времени автор стремится создать максимально полную картину жизни и творчества художников от начала XX века до 1956 года (даты смерти П. В. Митурича). Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и графических работ.

Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

оставлен левый столбец, а вместо правого вихрь спиралей.

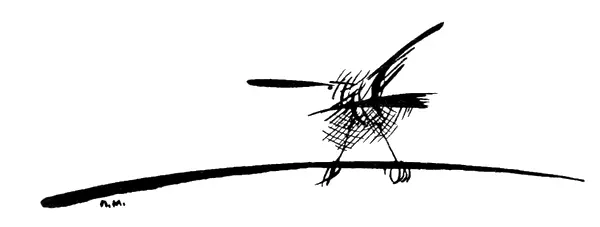

На каждой странице образуется своеобразная графическая фигура, разделенная на две части некоей предполагаемой центральной осью: справа графика, слева текст. То черный сплошной силуэт, выщербленный, похожий на избитую секиру; то завитой тонкими спиралями, то дробящийся на точки, подобия капель, на черные мелкие «стручки». Иногда форма более конструктивна: что-то вроде стрел, черные мелкие треугольнички, отдельные спирали: иногда падающий каскад линий или черные зигзаги, продолжающие каждую строчку. Текст дан вольным небрежным шрифтом, полупечатным, полукурсивом — общее только уравновешенность и графичность. Шрифто-графика; шрифто-рисунок. Возникает симметрия, отражение текста в графике, единая ритмически-графическая композиция, музыка звука и штриха, подобие скрябинской «цветомузыки» — «словографика» или нечто подобное. Смысловых созвучий нет, но есть некое тональное созвучие: слева слова-звуки: «Иля-топ — рублем с — или бур и — рубли с хатата-ли? — Ха та птах!» Справа «секира» — что-то злое, жестокое. Другой лист: «слева! Ого! Шар! Ман, раб! Косо лети же — Взять! Сокол ок»… Справа ритмические спирали с черными пересечениями, образующими треугольнички и полукружия — нечто стремительное, летящее… Удивительный, уникальный пример словесно-изобразительного «перевертня».

«Перевертенями» Хлебников увлекался еще в «алферовские» годы — «Перевертень» 1912-го — «Кукси, кум мук и скук»:

Кони, топот, инок.

Но не речь, а черен он…

Митурич подхватил этот прием, придал ему совершенно особый смысл — мы становимся как бы свидетелями «перехода» слова в изображение и обратно, слияния в одно двух чувственных восприятий — звука и изображения.

«Молитвы многих народов написаны на языке, не понятном для молящихся. Разве индус понимает Веды? Старославянский язык непонятен русскому. <���…> Волшебная речь заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьей будничный рассудок»… [111] Хлебников В. О стихах // Указ. соч. С. 634.

Если Хлебников владел силой заклинания словом , то в Митуриче поразительна сила заклинания линией, черно-белым цветом, ритмом — книга и впрямь звучит как музыка, как стихия графики, графического мастерства. Конечно, для этого нужна была поразительная меткость Митурича, его удивительный талант графика, его яркая индивидуальность, самозабвенно и до конца отданная Хлебникову.

«Разин» был абсолютно, вопиюще индивидуален. Чтобы он родился, должно было состояться редкое духовное содружество поэта и художника, обладающего такой силой руки, таким владением живой линией, какими обладали очень немногие мастера рисунка. Художники такого масштаба, как Митурич, редко способны подчиниться кому-либо и чему-либо, кроме своего таланта, своего «я»; они почти всегда — тот центр притяжения, к которому тяготеют таланты меньшего масштаба, «сателлиты», ученики. Так это и было в отношениях Петра Митурича и его учеников.

Но личность Хлебникова была столь неотразимо сильна, что смогла стать Солнцем для такой планеты, какой был Петр Митурич. Быть может, надо говорить о звездной паре, заброшенной на одну орбиту.

Хлебников относился к Митуричу с большой симпатией. Сохранился сделанный им набросок П. Митурича 1922 года. Вполне профессионально, тонкими линиями очерченная голова с суровой складкой на лбу, с пристальным взглядом исподлобья…

Как и всякая попытка сокрушить небо, богоборчество Хлебникова и Митурича было обречено: построить письменные знаки, понятные для всех жителей «звезды, затерянной в мире», оказалось не под силу ни мыслителям, ни художникам. Но оно дало удивительно яркий взлет искусства, породило уникальные, не имеющие аналогий вещи высочайшего графического мастерства, поставившие Петра Митурича на совершенно особое место в русском искусстве XX века.

Он в полной мере обрел себя в Хлебникове. В работах на темы хлебниковской поэзии отточилось его блестящее графическое мастерство — способность несколькими штрихами, пятном туши создать образ, ритм, фактуру, организовать пространство, выявить плоскость листа, заставив звучать в полную силу черный и белый цвета.

Но та же сила звучания отмечает и рисунки с натуры Митурича этого времени, каждый из которых стоит большой законченной композиции. В сделанной тушью «Речке в деревне Санталово» 1922 года — такая же безупречная графическая точность, такая же ритмичность чередования черного и белого, что и в «Звездной азбуке», — и абсолютная достоверность в изображении конкретной натуры, густой прибрежной чащи деревьев и кустов, листьев и ветвей, черным силуэтом выступающих на светлом фоне воды…

1921 год стал для Митурича поистине решающей вехой — он вновь встретился с Хлебниковым — на этот раз их встреча переросла в человеческую дружбу и творческую близость.

П.В.: «Велимир явился зимой с мешком рукописей, без пальто, в солдатской телогрейке…»

Хлебников около трех лет скитался по стране, работал в отделениях РОСТА, причем не только в качестве поэта, но — в «Терроста» (Терской Росте в Пятигорске) в качестве ночного сторожа. Оборванный, голодный, больной, он метался из Харькова в Баку, стремился попасть то в Астрахань, то в Ташкент; в 1921 году участвовал в походе Красной армии в Иран на помощь революционерам, поднявшим восстание в Гиляне. Сохранилось удостоверение, выданное Советом Пропаганды Персии 5 августа 1921 года «тов. Хлебникову Виктору в том, что он действительно командируется в гор. Ташкент в распоряжение Наробраза с заездом в гор. Астрахань, что подписью и приложением печати удостоверяется». В Персии его называли «русским дервишем»… В октябре 1921 года Хлебников появился в Железноводске, откуда пешком ушел в Пятигорск. 28 декабря 1921 года больной и измученный Хлебников добрался до Москвы.

П.В.: «Брики снабдили его старой одеждой с плеча Маяковского и поселили в большом доме по Мясницкой улице, 21. Его навещал Сережа Исаков, и Велимир стал бывать у них. Завязались отношения и готовились издания произведений Велимира.

Ко времени моего приезда в Москву уже определенно Исаков исхлопотал возможность напечатания его работ. В то же время мы с Сережей, раздобыв печатный литографский станок и поставив его в Университете рядом с чучелами носорогов и других животных, принялись печатать первый „Вестник Председателей Земного Шара“» [112] Митурич П. В. Мое знакомство с Велимиром Хлебниковым // В кн.: П. Митурич. Записки сурового реалиста… С. 47. Имеется в виду «Вестник Велимира Хлебникова», № 1.

.

Интервал:

Закладка: