Иегуди Менухин - Странствия

- Название:Странствия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-00143-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иегуди Менухин - Странствия краткое содержание

Иегуди Менухин стал гражданином мира еще до своего появления на свет. Родился он в Штатах 22 апреля 1916 года, объездил всю планету, много лет жил в Англии и умер 12 марта 1999 года в Берлине. Между этими двумя датами пролег долгий, удивительный и достойный восхищения жизненный путь великого музыканта и еще более великого человека.

В семь лет он потряс публику, блестяще выступив с “Испанской симфонией” Лало в сопровождении симфонического оркестра. К середине века Иегуди Менухин уже прославился как один из главных скрипачей мира. Его карьера отмечена плодотворным сотрудничеством с выдающимися композиторами и музыкантами, такими как Джордже Энеску, Бела Барток, сэр Эдвард Элгар, Пабло Казальс, индийский ситарист Рави Шанкар. В 1965 году Менухин был возведен королевой Елизаветой II в рыцарское достоинство и стал сэром Иегуди, а впоследствии — лордом. Основатель двух знаменитых международных фестивалей — Гштадского в Швейцарии и Батского в Англии, — председатель Международного музыкального совета и посол доброй воли ЮНЕСКО, Менухин стремился доказать, что музыка может служить универсальным языком общения для всех народов и культур.

Иегуди Менухин был наделен и незаурядным писательским талантом. “Странствия” — это история исполина современного искусства, и вместе с тем панорама минувшего столетия, увиденная глазами миротворца и неутомимого борца за справедливость.

Странствия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Результаты исследования вдохновили меня углубиться дальше в мой репертуар. Вслед за Лекё “в переработку” пошли и другие часто играемые произведения, я пытался объяснить себе, почему с неизбежностью были выбраны именно эти, а не другие звуки, чтобы провести музыкальный импульс от начала до конца. Такой анализ стал необходимой привычкой, которая сохраняется и по сей день; ему должно подвергнуться каждое новое сочинение — так я подкрепляю аргументами свою интуицию. Что, впрочем, не мешает мне особенно радоваться, когда тонкости, над которым я бился долгие часы, вдруг открываются сами собой, без каких бы то ни было усилий разума.

Чтобы наглядней объяснить мой подход к музыкальному анализу, рассмотрим первые такты сольной партии из Концерта Бетховена, за который я принялся сразу после Лекё и не пожалел об этом. В детстве Бетховен был для меня олицетворением серьезности в музыке, и ни один другой концерт я не играл в столь разных местах со столь разными оркестрами (подозреваю, что никто из скрипачей не исполнял его так часто). Других мировых рекордов я не ставил, могу похвастаться только одним — исполнением Концерта Бетховена на протяжении шестидесяти с лишним лет, пусть здесь и нечему особенно завидовать, поскольку рекордсмена подстерегает опасность механических повторений. Я же считаю, что сумел избежать подобной ловушки благодаря своим попыткам постичь это произведение как единое целое.

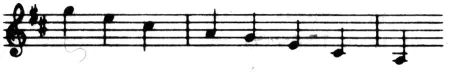

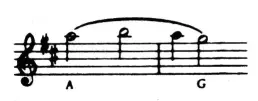

Вот как начинается сольная партия:

Размышляя над этими нотами, я вдруг впервые осознал, что эта фраза является обращением двух предыдущих тактов, которым, в свою очередь, предшествуют мотивы по одному-два такта:

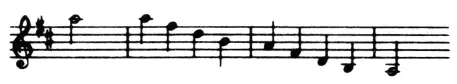

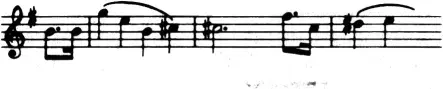

Я понял, что скрипка отвечает двум группам по четыре нисходящие ноты двумя группами по четыре восходящие. Отсюда начинается первое восходящее арпеджио, охватывающее две октавы; ранее, перед первым фортиссимо в начальном тутти, ему предшествовал нисходящий разложенный аккорд:

— и снова здесь группы по два такта, четыре ноты плюс четыре.

В следующем фортиссимо представлен отрезок диапазоном в одну октаву, но длиной только в один такт:

Начало сольной партии — первый пример именно такой формы мотива, восходящего на протяжении двух тактов.

Я уже понял, что именно он в большей степени, чем собственно арпеджио, является неотъемлемой частью целого. Не менее важен и ритмический элемент. В отличие от четырех начальных ударов литавр, задающих пульс произведения, первые такты соло — это почти мелодическая линия, хотя и не вполне (так как эти ноты не складываются в характерное, автономное, уникальное целое); но она и не чисто ритмическая, как начальный такт у литавр, более мелодичная. Сохраняя нечто от строгости начальных тактов, она вместе с тем должна воспарять, как на крыльях.

Далее я понял, что имеет значение диапазон первого вступления скрипки, от ля до соль, ибо он определяет структуру начальной фразы концерта:

Эта фраза основана скорее на поступенном мелодическом движении, чем на разъятом арпеджио. Как бы напоминая, откуда она произошла, сольная партия продолжается так:

— и мы снова возвращаемся к начальной теме, продолжению первых четырех звуков:

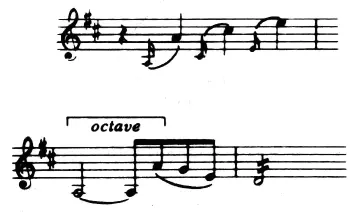

В процессе размышления об этих восьми первых звуках скрипки в контексте всего Концерта они приобретали все большее значение. Чем глубже я пытался проникнуть в замысел композитора, тем яснее мне становилось, что эти звуки не могли быть иными. В произведениях Бетховена существует тесная связь между гаммой и разложенными аккордами. В медленной части Концерта он пишет заполняющие ноты, оставляя арпеджированный аккорд простым и ясным:

Этот аккорд в первой части выглядит так:

Это тот же самый оборот, а арпеджио служит его каркасом.

Однако понимать структуру — одно, а использовать ее — совсем другое. Я уже обнаружил, что мотив в диапазоне от ля до соль поднимается на столько же октав, на сколько он ранее опускался. Бетховен добавляет третью октаву в форме форшлага:

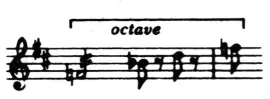

Форшлаг создает импульс, особого рода скачок — предвосхищение, иллюзию скачка, который еще не произошел. Следовательно, октава тоже органически принадлежит этому произведению; вот как она впервые появляется:

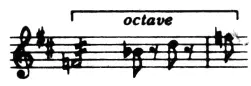

и затем:

и снова:

Поэтому скрипка начинает с октавного хода, который, приводя в конце концов к сольной теме, приобретает следующий вид:

и становится ответом на начальное октавное восхождение на доминанте.

Для себя я вывел три стадии интерпретации: преувеличение, редукция и усвоение всех допустимых отклонений от исходной структуры. В идеале надо играть пассаж так, чтобы он звучал ровно, однако содержал чуть заметные отступления, оживляющие произведение, ту самую “божественную искру”, некий нюанс или неожиданный поворот, который невольно диктует исполнение. Любая интерпретация имеет право на существование, если она не искажает внутреннюю форму произведения, не основывается на чем-то, лежащем вне звуковых соотношений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: