Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Название:Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02220-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков краткое содержание

В книге В.Г. Исаченко рассказывается о зодчих Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Она позволяет по-новому оценивать преемственность в творческих подходах к архитектуре разных поколений зодчих.

Кроме фотографий, издание иллюстрировано рисунками автора.

Книга адресована тем, кто интересуется архитектурой Северной столицы.

Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

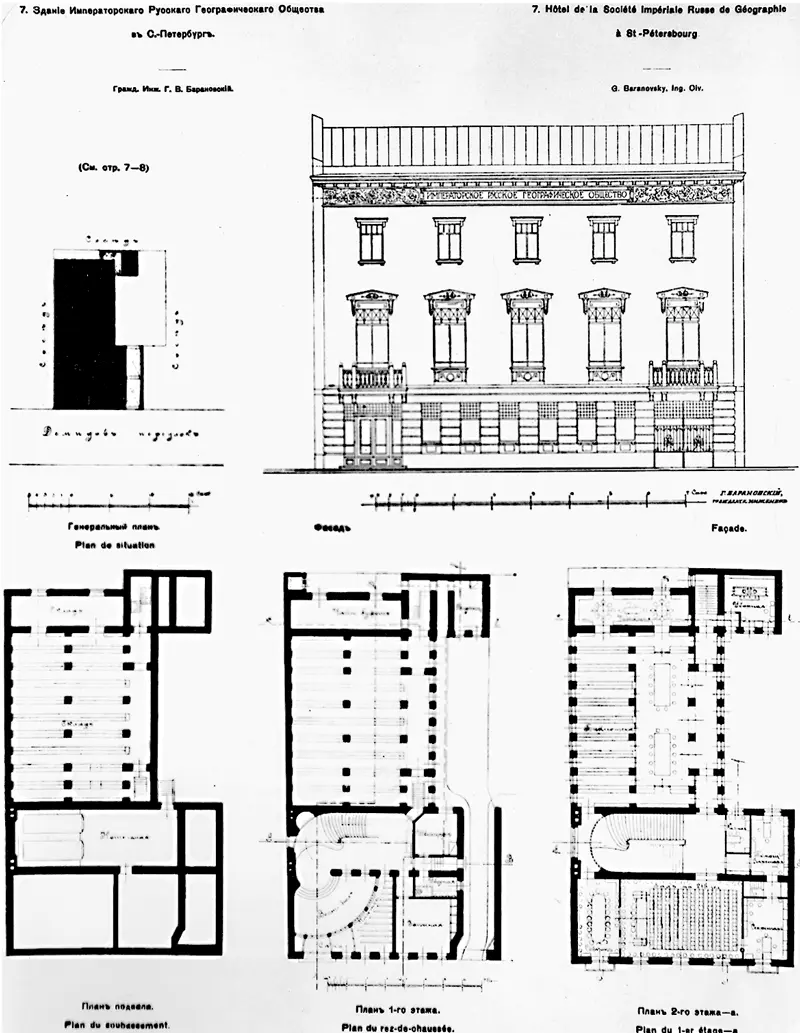

План здания Императорского русского Географического общества

В 1897 году Барановский возвел собственный дом № 36 по улице Достоевского, выдающийся памятник своего времени, с его строгим фасадом, облицованным светлым кирпичом, балконами на всю длину фасада, с прекрасно организованной взаимосвязью главного здания и дворовых флигелей (крытый переход, который до недавнего времени был украшен витражами). Здесь особенно ярко проявилось умение зодчего решать комплексные задачи проектирования больших жилых домов. Запоминающаяся особенность дома – широкое использование металла в интерьере.

Ныне уже утихли споры вокруг знаменитого Елисеевского магазина, который вместе с двумя корпусами занимает большое пространство на углу Невского проспекта и М. Садовой улицы (1900–1905 гг.). Не вдаваясь в долгие искусствоведческие дискуссии о здании, можно с уверенностью сказать, что без него, как и без Дома книги, Невский проспект стал бы беднее. Это огромное здание – подлинная архитектурная энциклопедия своего времени – характеризует Барановского как зодчего-новатора, творчески развившего приемы, встречающиеся в его жилых зданиях, мастера широкого диапазона, понимающего и большую форму, и малую деталь (дверные ручки). Об этом здании немало написано, оно взято под государственную охрану как памятник архитектуры.

К числу других, менее известных произведений мастера, относится здание женской гимназии (Басков пер., 8), значительные (особенно со стороны двора) перестройки в эдакий ломбард (наб. р. Мойки, 72), дворовые флигели дома № 31 на 8-й линии Васильевского острова. Благородством облика, монументальностью отличается широко известное здание Русского географического общества (пер. Гривцова, 10) – постройка 1907–1910 годов. Как и в большинстве построек, Барановский широко и свободно разрабатываeт планировочное решение здания.

Необычен облик Буддийского храма (Приморский пр., 91), построенного Барановским в 1909–1915 годах (первоначальный проект Н.М. Березовского) по инициативе далай-ламы с использованием мотивов тибетской архитектуры, творчески переосмысленных мастером. Широкое применение гранита, красного и синего глазурованного кирпича вновь показывает зодчего как большого мастера по применению эффективных отделочных материалов.

Имя зодчего всегда пользовалось особым уважением проектировщиков и исследователей зодчества, и сегодня его творчество привлекает внимание многих ценителей петербургской архитектуры.

Николай Прокофьев

В архитектурной летописи Петербурга – Петрограда – Ленинграда великое множество незаслуженно забытых имен мастеров, немало потрудившихся над украшением родного города.

Среди них – талантливый Петербургский архитектор и художник Николай Дмитриевич Прокофьев (1866–1913). Его имя знает лишь узкий круг специалистов, в основном исследователи русской архитектуры конца XIX – начала XX веков. Некоторые краткие сведения о художнике встречаются в литературе, посвященной архитектуре острова Валаам, Кронштадта, Москвы, Азербайджана, Крыма, Прибалтики…

Н.Д. Прокофьев родился в Николаеве. Среди его предков (в основном деятелей Российского флота) – штурман брига «Меркурий» И.П. Прокофьев, отличившийся в сражении с двумя турецкими флагманами (1829 г.). Дядя архитектора – герой Малахова кургана. Николай Дмитриевич не стал моряком, но, как мы убедимся, в значительной степени также служил русскому флоту.

Выпускник Петербургской академии художеств (Прокофьев учился здесь с 1885 по 1894 г.), он, еще будучи студентом, показал незаурядные и разнообразные способности, работая сотрудником у ряда видных петербургских зодчих на постройке жилых зданий. В эти первые годы творчества Прокофьев проявил себя как архитектор-строитель, мастер декоративно-прикладного искусства и художник-пейзажист. Характерно, что с наибольшим интересом он работал над внутренней отделкой зданий, и эта область архитектуры станет ведущей в его творчестве (например, отделка интерьеров в особняке С.П. Дервиза на Галерной ул., 33, Б. Почтамтская ул., 55, Моховая ул. 27–29, 34,…).

Вторая ведущая тема творчества – художественная отделка кораблей. С большим увлечением молодой художник трудился над оформлением императорской яхты «Полярная звезда», отдавая этим дань уважения профессии своих предков. Кроме того, он много занимался живописью, преподавал рисунок в ремесленном училище цесаревича Николая.

Первые значительные самостоятельные работы Прокофьева-зодчего связаны с островом Валаам: он строит там больницу, церкви-скиты, но самое главное – завершал совместно с епархиальным архитектором Г.И. Карповым строительство соборного храма. Прокофьев не только внес изменения в проект скончавшегося архитектора А.Я. Силина, но и выполнил художественные работы и значительные инженерные расчеты. Все эти произведения сделали Прокофьева известным.

После блестящего окончания академии архитектор совершил обычную для лучших выпускников поездку в Европу, с карандашом и кистью изучил ряд памятников Германии, Швейцарии, Италии. Его успехи дали основание Совету академии продлить на год творческую поездку, и Прокофьев начал работу над обмерами палаццо дожей в Венеции. Через 5 лет она была завершена, и в 1902 году зодчему было присвоено звание академика архитектуры.

Превосходный знаток различных архитектурных стилей, Николай Дмитриевич много и охотно трудился над отделкой интерьеров многих зданий Петербурга. Это дома: № 22 на Английской набережной, № 37 на Большом проспекте Васильевского острова, известный дом страхового общества «Россия» на Моховой ул., 27–29. В этом крупном здании, построенном в конце 1890-х годов по проекту академика Л.Н. Бенуа, Прокофьев выполнил не только отделку ряда интерьеров, но и проект замечательной ограды, одной из тех решеток, которыми издавна славен город на Неве. Кроме того, на той же Моховой улице зодчий занимался внутренней отделкой в доме № 34 на противоположной стороне улицы (дом построен в начале XX века по проекту Ю.Ю. Бенуа и А.И. Владовского). Большой интерес представляют интерьеры в доме № 55 по улице Герцена: библиотека в помпейском стиле, гостиная, будуар в мавританском стиле, столовая в стиле модерн. Все эти работы характеризуют Прокофьева как крупного мастера интерьера.

Из отдельных построек, возведенных неутомимым зодчим, отметим большое здание Военно-походной канцелярии на Захарьевской ул., 19 (1913 г.).

Наряду с оформлением интерьеров архитектор много работал как художник флота. Еще в 1898 году его конкурсный проект Морского собора в Кронштадте был признан архитектурной общественностью «выдающимся по идее и оригинальности». К сожалению, проект не был реализован. Как художник-архитектор Балтийского завода (1888–1913) Прокофьев выполнил художественное оформление броненосца «Александр III», крейсера-яхты «Алмаз», императорской яхты «Александрия» и многих других.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/372805/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt.webp)