Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Название:Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02220-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков краткое содержание

В книге В.Г. Исаченко рассказывается о зодчих Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Она позволяет по-новому оценивать преемственность в творческих подходах к архитектуре разных поколений зодчих.

Кроме фотографий, издание иллюстрировано рисунками автора.

Книга адресована тем, кто интересуется архитектурой Северной столицы.

Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одновременно с возведением Казанской церкви Аплаксин создал комплекс построек Творожковского Свято-Троицкого женского монастыря на Роменской улице с величественным пятиглавым храмом Св. Петра. Это подворье, к счастью, сохранилось, хотя и с большими утратами, обеднившими силуэт.

Сохранился большой представительный жилой дом Введенской церкви на Введенской улице, недалеко от дома, где жил и умер Кустодиев. Аплаксин построил его в 1913 году, удачно применив классические мотивы.

Еще значительнее был проект большого, в неоклассических формах дома на Старорусской улице, реализации которого помешала Мировая война. Эта война надолго прервала творческую деятельность зодчего. С 1916 года он, имея и военное образование, – в рядах армии, с 1918-го – начальник связи ряда фронтов в Красной Армии и, только демобилизовавшись в 1928 году, наконец снова вернулся к архитектуре.

Теперь Аплаксин с особым увлечением занимался историей архитектуры и широкой популяризацией искусства. Он создал Первую художественную студию для молодежи, где преподавали видные деятели культуры и сам зодчий. Работал он и в обществе «Петербург—Ленинград» и в других творческих коллективах, продолжая строить дома и промышленные здания. Казалось, что силы его неисчерпаемы. Скончался в 1931 году, не выполнив все задуманное. Было ему всего 52 года, а сделанного могло бы хватить на целый творческий коллектив.

Алексей Захаров

Всего несколько лет продолжался петербургский период творчества талантливого архитектора, гражданского инженера Алексея Александровича Захарова (1882–1967). Уроженец Усть-Ижоры, представитель старинного купеческого рода, он ярко проявил себя возведением десятка очень своеобразных зданий. А в 1913 году, увлекшись мыслью строить небоскребы, уехал в Соединенные Штаты Америки, где и прожил остальную и большую часть жизни.

А.А. Захаров

Окончив в 1907 году Институт гражданских инженеров, А.А. Захаров, подобно другим выпускникам этого главного архитектурно-строительного высшего учебного заведения России, быстро включился в работу по специальности.

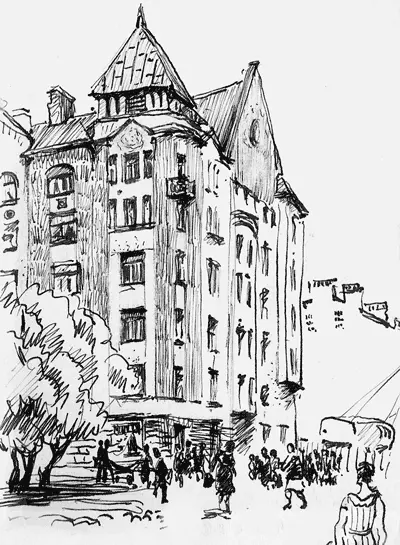

Среди его построек в Петербурге (в основном это жилые здания) есть одно произведение – я намеренно употребляю это слово! – настолько яркое и своеобразное, что оно полностью выражает творческую индивидуальность автора: дом семьи зодчего на углу Клинского проспекта и Серпуховской улицы, в районе, который с XVIII века называют Семенцами. Тут находились казармы Семеновского полка.

Рис. В.Г. Исаченко. Клинский проспект, д. 17

Можно без преувеличения утверждать, что дом Захарова (его и поныне так называют жители района) стал главным украшением проспекта и прилегающих улиц, важной городской доминантой. Великолепно смотрится романтического облика здание с крупными членениями фасада, строго выверенными пропорциями, окнами разных очертаний и размеров, высокими фронтонами. Но главное – это майолика, которой щедро украшены фасады, декоративные панно, выполненные в мастерской знаменитого художника-керамиста П.К. Ваулина. В вестибюле оригинальный камин, автором которого предполагают живописца с мировым именем А.Я. Головина. Камины сохранились и в квартирах. На цоколе дома – авторская доска.

Островерхий, горделиво устремленный ввысь, этот дом, возведенный в 1913 году, – лучшее создание Захарова. Но есть и другие яркие примеры его неординарного творчества: более ранняя торговая постройка в 7-й Роте (Красноармейская улица, 30), здание № 49 на улице Кирочной (Салтыкова-Щедрина), где столь же выразительно использованы богатые декоративные и пластические особенности облицовочных материалов, где велика роль цвета и узоров.

Уточню, что сам архитектор жил не в здании, с которого начат мой рассказ, а в соседнем, под № 17/16, в большой уютной квартире № 4 на втором этаже. Там же находилась и его мастерская.

Одна за другой появлялись в столице постройки, спроектированные Захаровым. Уверенно и лаконично решены объем и планировочная структура дома № 14 по улице Куйбышева, острота и выразительность силуэтов отличают здания на Гаванской улице, 4; Нарвском проспекте, 17; проспекте Римского-Корсакова, 115. Зодчий перестроил дом № 60 на Боровой улице, украсив его майоликовыми вставками. Эмоциональнообразный строй, оригинальная внутренняя отделка позволяют объединить его постройки в отдельную, весьма характерную группу зданий начала века.

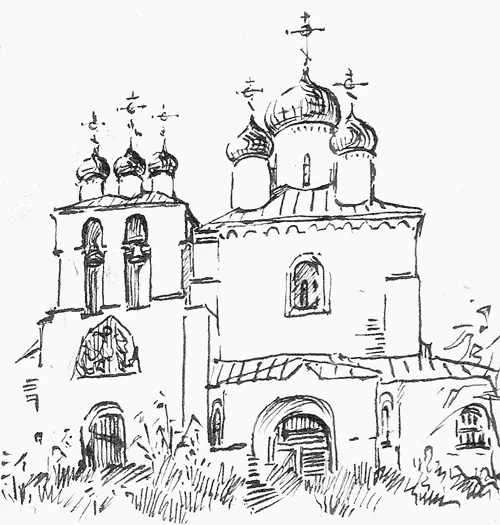

Рис. В.Г. Исаченко. Церковь в деревне Тярлево

Разностороннее дарование Захарова позволяло ему заниматься не только гражданской архитектурой. В те же годы он возвел в неорусском стиле изящную пятиглавую церковь в Тярлево под Павловском, в советское время, конечно же, обезглавленную. Участвовал в сооружении церкви-усыпальницы Воскресенского Новодевичьего монастыря (Московский пр., 100), спроектированной В.А. Косяковым. Храм, отделанный великолепной резьбой по камню, стоит во дворе монастыря, против входа на Наводевичье кладбище.

После нескольких лет насыщенной творческой жизни молодой архитектор уехал в Америку. Он не думал покидать Россию навсегда, его лишь заинтересовало заокеанское зодчество с широким использованием индустриальных методов, металла, стекла. Но… началась Мировая война, затем страну потрясли две революции, вспыхнуло пламя Гражданской войны, Захаров навсегда остался за океаном. До 1927 года работал в Нью-Йорке, затем перебрался в Чикаго, где организовал свою мастерскую, построил русскую церковь, трудился над конкурсными проектами…

Связи с родиной Алексей Александрович не прерывал. В советских журналах публиковались его статьи об американской архитектуре, где он весьма критически ее оценивал.

Многие годы Захаров переписывался с жившей в его квартире племянницей, обаятельнейшей Ириной Александровной Медунецкой. До конца дней своих (скончалась в 1991 г.) она бережно хранила память о нем, гордилась его трудами. Трогательны письма архитектора в блокадный Ленинград: его тревожила судьба родного города, дорогого его сердцу дома на Клинском – любимого детища, к счастью, уцелевшего. Он отправлял в Ленинград продовольственные посылки. В послевоенные годы тосковал по родине, его интересовала система преподавания в Инженерно-строительном институте, который когда-то закончил, восстановление и новое строительство города.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/372805/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt.webp)