Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Название:Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02220-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Исаченко - Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков краткое содержание

В книге В.Г. Исаченко рассказывается о зодчих Петербурга – Петрограда – Ленинграда. Она позволяет по-новому оценивать преемственность в творческих подходах к архитектуре разных поколений зодчих.

Кроме фотографий, издание иллюстрировано рисунками автора.

Книга адресована тем, кто интересуется архитектурой Северной столицы.

Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пьетро Антонио был создателем дворцово-паркового комплекса А.П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове, известного только по гравюрам и рисункам М.И. Махаева. И снова мы должны употреблять слова: впервые, уникальный, великолепный, ибо Трезини создал единственный в своем роде, необычайно живописный, связанный с пейзажем ансамбль. На его фундаменте строит Каменноостровский дворец.

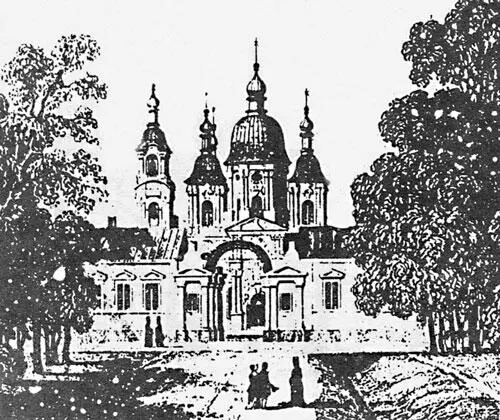

Храм во имя Св. Живоначальной Троицы

Именно Трезини был первым в Петербурге строителем пятиглавых храмов. Таков был Спасо-Преображенский, начатый М.Г. Земцовым и блестяще завершенный Трезини в 1754 году. В 1825–1827 годах сгоревший собор возобновил В.П. Стасов, сохранивший план, общую композицию и части стен предшественника.

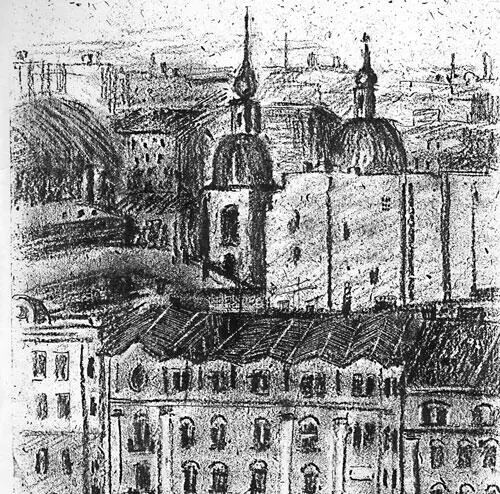

Акварель В.Г. Исаченко. Владимирский собор

Шедевр отечественного зодчества XVIII столетия (наряду со Смольным и Никольским соборами) – Владимирская церковь (Владимирская площадь). О ней немало сказано, она давно получила высокую оценку специалистов, однако автор ее окончательно не установлен. Скорее всего именно П.А. Трезини был создателем этого шедевра или же, во всяком случае, зодчим, причастным к его созданию. В нем несомненно присутствуют «трезиниевские» черты. Трудно найти в списке зодчих первой половины XVIII столетия другого возможного автора. И хотя церковь была построена в 1760-е годы, это не противоречит возможности нашего предположения – ведь и другие работы Трезини завершались значительно позже. Последнее слово – за исследователями зодчества XVIII века. Не исключено, что именно он был автором церкви Св. Пантелеймона и других зданий. Но в любом случае имя П.А. Трезини должно стоять рядом с именем Растрелли, как имя крупнейшего русского зодчего эпохи расцвета барокко.

Рис. В.Г. Исаченко. Церковь Св. Пантелеймона

Андрей Квасов

«Строитель чудотворный» – эти пушкинские слова о Петре I можно отнести едва ли не к каждому из зодчих Петербурга XVIII века, тем более что от одной из самых блистательных эпох архитектуры города сохранилось в памяти людской не так уж много имен. Так, о расцвете барокко говорят имена Растрелли, Чевакинского да еще нескольких мастеров. Об остальных изредка вспоминают разве что историки зодчества. Причин тому немало – утрачены документы, чертежи, и, быть может, главная – то, что неумолимое время скрыло от нас их произведения. Одни исчезли за поздними напластованиями, другие снесены в XIX–XX веках. Но разве повинны в том создатели?

Многие из нас помнят, как в 1961 году варварски, трусливо и подло взорвали церковь Успения Богородицы на Сенной, возведенную в середине XVIII века на месте небольшой деревянной церковки 1730-х годов. Идя в новый храм, люди говорили, что идут «ко Спасу, на Сенную» (это название прежней церкви, которую перенесли сюда с Выборгской стороны, с места, где построили Сампсониевский собор).

Но вот исчезла церковь на Сенной – не стало самой площади. Разве можно называть площадью совершенно неорганизованное, аморфное пространство, а ныне некую свалку, где так и хочется вспомнить незабвенного Салтыкова-Щедрина, сказавшего, что Сенная площадь – это «единственное место, где и полиция не требует внешней благопристойности».

Церковь Успения Богородицы

Снос храма был признан огромной градостроительной ошибкой. В последующие годы архитектурная общественность отстаивала необходимость его восстановления. В 1988–1989 годах на целой серии совещаний архитекторы, художники, историки убедительно доказали, что автором снесенного храма был когда-то известный, а затем почти забытый мастер барокко Андрей Васильевич Квасов, брат известного зодчего-градостроителя Алексея Васильевича Квасова.

Документы тщательного обследования памятника, обмерные чертежи, выполненные до сноса (авторские чертежи и другие материалы не найдены), подтвердили правоту историка Ю.М. Денисова и архитектора Д.А. Бутырина, автора проекта воссоздания церкви в виде, максимально близком первоначальному. Их мнение поддержали крупные специалисты Г.Н. Булдаков, Ю.С. Ушаков, В.В. Антонов и многие другие. Никто даже не пытался оспаривать убеждение в авторстве Андрея Квасова.

Церковь Успения сооружена в 1753–1765 годах. Это был единственный в городе храм, в облике которого отдаленно угадывались элементы украинского зодчества (в силуэте куполов, в своеобразной приземистости…) – недаром Квасов до ее возведения успел основательно поработать на Украине и оказать заметное влияние на тогдашнее местное зодчество. Долгое время автором, по традиции, называли Ф.Б. Растрелли (ему приписывались почти все значительные постройки середины XVIII в.), быть может потому, что церковь возводили на средства богатейшего купца, коллежского асессора С.Я. Яковлева, которому Растрелли (опять же предположительно!) строил неподалеку нарядный особняк (снесен, стоял на участке дома № 10–12 по Московскому проспекту).

Принадлежность храма Успения на Сенной другому автору вызывает к нему повышенный интерес, тем более что храм был произведением оригинальным, незаурядным. К сожалению, мы все еще не знаем ни точной даты рождения Андрея Васильевича Квасова (предположительно около 1718 г.), ни года кончины (1770-е гг., где-то на Украине). Но зато твердо можем назвать одно из его петербургских творений – Большой Царскосельский дворец, за роскошными фасадами которого скрыт основной объем изящного двухэтажного здания с одноэтажными флигелями. Оно было спроектировано и построено воспитанником Канцелярии от строений молодым зодчим Андреем Квасовым. Императрица Елизавета Петровна высоко ценила его «прилежность» и «искусство». Работая над сооружением царских палат в 1743–1748 годах, он тактично включил в их объем небольшой дворец Екатерины I, возведенный ранее И. Браунштейном и И. Ферстером.

Помощником Квасова, затем соавтором был Савва Чевакинский, внесший в начальный проект палат ряд изменений. В современном Екатерининском дворце-музее хранится деревянная модель «сочиненного» двумя зодчими замечательного здания.

Вскоре Растрелли при активном участии Чевакинского перестроил и расширил дворец, придал фасадам новое декоративное оформление. Но и сделанное Квасовым не исчезло полностью – именно его следует считать первым (после Земцова) создателем царскосельского ансамбля. Ему принадлежит первоначальный проект Эрмитажа и других каменных и деревянных строений, к сожалению, утраченных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/372805/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt.webp)