Кеннет Кларк - Пейзаж в искусстве

- Название:Пейзаж в искусстве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-352-00566-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кеннет Кларк - Пейзаж в искусстве краткое содержание

Шесть книг, которые составляют серию «Художник и знаток», выходящую и издательстве «Азбука-классика», знакомят читателя с памятниками мирового классического искусствознания.

Книга К Кларка «Пейзаж и искусстве» переведена на русский язык впервые. Это блестящее эссе, дающее представление о развитии пейзажной живописи от ее истоков до творчества таких великих художников, как Констебл и Коро, Тёрнер и Ван Гог, Сезанн и Сёра, и по сей день не имеющее аналогов в отечественном искусствоведении. Книга отличается изяществом толкования и ясностью изложении материала, сочетающихся с широком эрудицией и неординарностью мышления автора, что делает её необычайно интересной как для специалистов, так и для самого широкого круга читателей. Текст сопровождают более 100 иллюстраций.

Пейзаж в искусстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В возродившемся классицизме конца XVI века на огненные пертурбации наложен запрет. И как и прежде, единственное исключение — Брейгель. Он не мог, столь много взяв у Босха, пренебречь его пожарами: помещая огонь в снежное поле, он достигает новой резкости контраста, как в цвете, так и в воображаемом противопоставлении жара и холода. В «Падении Икара» из брюссельского музея (ил. 53) Брейгель еще более архаичен, поскольку возвращается к таким редкостям книжной миниатюры XV века, как «Livre du Coeur d'Amoure Epris» [25] «Книга сердца, объятого любовью» Мастера короля Рене. — Прим. ред.

. Результат — чудо поэзии, где свет, подобно музыке слов, обостряет наши чувства и делает нас более восприимчивыми к образу.

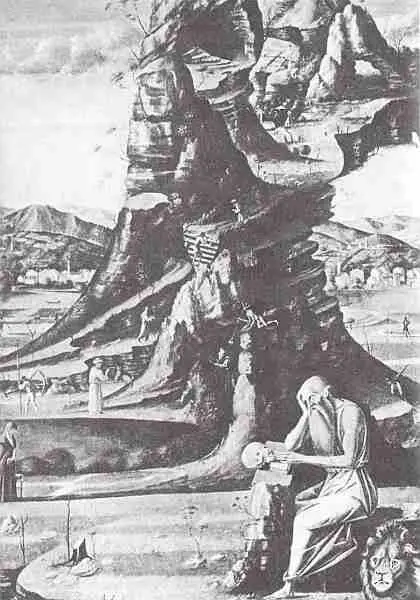

От фантастического света мы перейдем к фантастической форме. Если в искусстве Севера преобладали замысловатые очертания деревьев, то в Средиземноморье аналогичные формальные устремления выражались в использовании старой византийской традиции изображения зубчатых скал. Рушащиеся готические горы Брудерлама и Лоренцо Монако перешли в кватроченто. Св. Иоанн Джованни ди Паоло уходит в пустыню, которая представляет собой не что иное, как высеченный с готической четкостью Синай византийской иконографии. В период своего упадка эта традиция достигла непревзойденного по сей день предела нереальности. Фантастической свободе, с какой скалистая mise en scéne [26] Мизансцена (фр.).

Якопо да Валенсиа попирает закон гравитации и тает в пространстве, мог бы позавидовать сам Сальвадор Дали (ил. 54). Столь безответственная условность не удовлетворяла такого серьезного художника, как Мантенья, и в его «Мадонне в скалах» мы встречаем одну из самых ранних попыток сохранить иконографический мотив фантастических скал, но оправдать его языком науки и разума. Кульминация такого союза науки и фантазии — творчество Дюрера и Леонардо да Винчи.

Сколь ни неприятна эта идея тем, кто вслед за Валери рассматривает Леонардо только как интеллект, я думаю, можно наглядно продемонстрировать, что направление научных изысканий Леонардо диктовалось прежде всего его эстетическими пристрастиями. Он любил определенные формы, он хотел рисовать их и в процессе работы задавался вопросами: почему у них именно такой облик, каковы законы их роста? Этим объясняется и его интерес к фантастическим скалам. Вначале он допускал вполне условные их изображения («Благовещение» из Уффици и «Мадонна Бенуа»). В одном из самых ранних датированных рисунков (1473) он уже зарекомендовал себя внимательным наблюдателем скальных образований, но это отнюдь не научный рисунок: деревья, например, выполнены импрессионистическими штрихами.

В 1483 году любовь к фантастическим скалам приводит Леонардо к такому иконографическому капризу, как «Мадонна в скалах». Возможно, изображенная на картине пещера иллюстрирует какую-нибудь апокрифическую легенду, хотя многочисленные сочинения Леонардо об искусстве говорят о том, что мысль его работала в ином направлении. Более вероятно, что, будучи склонным к готике, он был взволнован видом, открывающимся из одной из каменоломен на горе Кекери, и решил сделать его основным компонентом своего замысла. В то время Леонардо еще не проявлял особого интереса к науке; первые научные пометки в его записных книжках появляются несколькими годами позже. Но с течением времени ненасытная любознательность заставила его задавать все больше и больше вопросов о природе и происхождении скал, пока изыскания в геологии наконец не привели его к самой оригинальной из выдвинутых им научных гипотез. Если Петрарка был первым человеком, поднявшимся на гору, то Леонардо первым осуществил ее тщательное научное исследование. Его отчет о подъеме на гору романтизирован, что вообще характерно для литературных трудов Леонардо, но рисунки горных цепей являются результатом пристального изучения, как чувственного, так и научного, а исследование геологических пластов говорит о глубоком понимании тех сил, которые приводят к их формированию.

Все эти знания реализованы в более поздних пейзажах Леонардо, но поставлены они на службу воображению. Как высоко ценил Леонардо свободную игру воображения, видно по знаменитому отрывку из его «Трактата о живописи», где он говорит, что не преминет «поместить среди этих наставлений новоизобретенный способ рассматривания; хоть он и может показаться ничтожным и почти что смехотворным, тем не менее он весьма полезен, чтобы побудить ум к разнообразным изобретениям. Это бывает, если ты рассматриваешь стены, запачканные разными пятнами, или камни из разной смеси. Если тебе нужно изобрести какую-нибудь местность, ты сможешь там увидеть подобие различных пейзажей, украшенных горами, реками, скалами, деревьями, обширными равнинами, долинами и холмами самым различным образом; кроме того, ты можешь там увидеть разные битвы, быстрые движения странных фигур, выражения лиц, одежды и бесконечно много таких вещей, которые ты сможешь свести к цельной и хорошей форме; с подобными стенами и смесями происходит то же самое, что и со звоном колокола, — в его ударах ты найдешь любое имя или слово, какое себе вообразишь» [27] Цит. по: Леонардо да Винчи. Избранные произведения: В 2 т. М.; Л.: Academia, 1935. Т. 2, Фрагмент N 519. Пер. А Губера. — Прим. пер.

. Позднее он повторяет свой совет в несколько иной форме, предлагая живописцам посмотреть не только на пятна на стене, но и «на пепел огня, или на облака, или на грязь, или на другие такие же места, в которых, если ты хорошенько рассмотришь их, ты найдешь удивительнейшие изобретения… так как неясными предметами ум побуждается к новым изобретениям. Но, — добавляет он, — научись сначала хорошо делать все части тех предметов, которые ты собираешься изображать, как части животных, так и части пейзажей, то есть скалы, деревья и тому подобное» [28] Там же.

. Я процитировал этот известный пассаж целиком, поскольку он поясняет важный элемент пейзажа фантазии: его возникновение из хаоса форм, из мелколесья, из света камина или облаков через взаимодействие сознания и подсознания. Задние планы «Моны Лизы» и «Св. Анны» полностью соответствуют этой особенности. Они представляют собой ландшафты первозданного мира, в котором человек едва начал утверждаться. В «Св. Анне» нет и следа человеческого присутствия, и горы погружены в лунное мертвое безмолвие (ил. 55). К тому же эти пейзажи тяготеют к экспрессионистичности. Патер был прав, увидев в фоне «Моны Лизы» отражение характера самого Леонардо, он запечатлен также и в этом непроницаемом лице со странной смесью готической тайны и современной любознательности.

Интервал:

Закладка: