Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Название:Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм краткое содержание

Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4. Символика календарных месяцев: февраль, май (слияние рыцарской и крестьянской темы), июль, август. Скульптура. 1196. Баптистерий. Парма

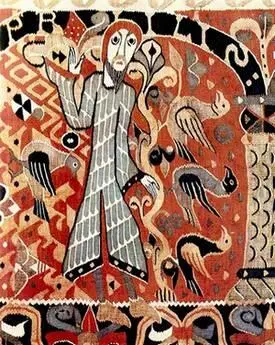

5. Апрель. Панно. XII в.

Следовательно, церковь господствовала не только над временем дня, отсчитывая его колокольным звоном, но и над временем года, ею организованным и систематизированным.

Как природный, так и церковный счет времени отличался одной особенностью — цикличностью. Повторение феноменов было в этой системе счета нормальным и обязательным; и как весна обязательно сменяла зиму, как сентябрь-виноградарь приходил вслед за августом-бондарем, так с жесткой обязательностью ежегодно повторяли себя все важнейшие события священной истории — христианского мифа, закрепленного литургией: рождение Христа, его крещение, его вступление в Иерусалим, воскрешение им Лазаря, его распятие и воскресение, его явление ученикам. Средневековое время постоянно повторялось, оно было тем же самым, что и в прошлом году, — во всяком случае, в своей мифологически-литургической сущности.

И эта концепция постоянно повторяющего себя времени закреплялась типичным для средневековья противопоставлением "время — вечность". Вечность лежала в начале и в конце бытия, вернее, до начала и после конца; время мыслилось промежутком (в этическом смысле ничтожным, малозначимым) между сотворением земного мира и его концом — Страшным судом и воздаянием людям по их делам и заслугам.

Поучению средневекового философа и богослова Фомы Аквинского (1225—1274), каждая субстанция, будучи сотворенной, существовала и во времени, и вне времени.

Всякий движущийся (находящийся вне вечности) объект может быть рассмотрен и как субстанция и как движущееся тело; как субстанция он не подлежит измерению временем, он принадлежит вечности, но как движущееся тело он измеряется временем. При этом, в отличие от вечности, время не имеет объективной реальности: прошлое уже не существует, будущее еще не существует, а настоящее не имеет протяженности. Время оказывается только психологической категорией: оно существует в нашей душе, в нашей памяти. Оппозиция вечности и времени господствовала над представлениями средневекового человека, заставляла его глядеть на земное бытие как на преходящее и устремляться мыслью к нетленной вечности, жить в отрицании времени (земного) и в постоянном предуготовлении своей загробной судьбы. Конечно, это было идеалом поведения, расходившимся с практикой, но идеалом, который не мог не влиять на практику.

К тому же концепция цикличного времени наталкивалась на противоречие в самом христианском учении. Согласно учению церкви время повторяло себя, настоящее было тождественно прошлому, но вместе с тем время оказывалось линейным, оно было направлено вперед, ибо христианство мыслило историю телеологически, оно рисовало путь человечества от грехопадения Адама через воплощение Христа, сына божьего, к Страшному суду.

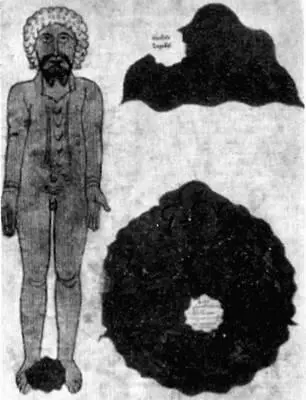

6. Антропоморфное изображение горы: ее возникновение и рост. Миниатюра. XI в.

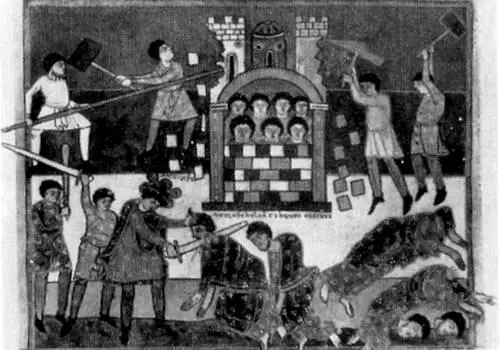

7. Разрушение города — иллюстрация одной из сцен Апокалипсиса. Миниатюра. XI в.

8. Страшный суд. Воздаяние людям по их заслугам. Миниатюра. XI в.

Циклическое и линейное — таково было церковное время средневековья, наложенное поверх природного времени, совпадающее и вместе с тем не совпадающее с ним, — единственная организованная форма исчисления времени вплоть до XIV века, когда вместе с механическими часами внедряется новая система осмысления времени, по сути дела порожденная бюргерством. Ей присущи, правда, пока еще в тенденции, специфические компоненты современного представления о времени как о некой субстанции, независимой от природных явлений, сознание его значимости, непрерывности и необратимости.

Окружавший средневекового человека мир, как и время, воспринимался в противоречивом двуединстве. С одной стороны, это был органический мир, неразрывно связанный с человеком, — близкий, родной и понятный, а с другой — сотворенный и устроенный богом космос, подчиняющийся воле, принципиально не доступной человеческому пониманию. Крестьянин, который постоянно жил в деревне и лишь изредка или случайно оказывался за ее пределами, воспринимал землю как что-то свое, как кровно с ним связанное. Крестьянский надел не был простым количеством пашни, луга, виноградника, сада, но чем-то сопричастным семье и человеку, и предания рисовали длинную нить поколений, владевших и трудившихся на одной и той же земле. Земля измерялась через человека — числом шагов или же временем труда, затраченного на ее обработку, тем, сколько можно было вспахать в течение дня. Средневековые описи дают подчас детальнейшее описание границ надела с указанием всевозможных примет (камней, ручьев, больших деревьев, дорог и тропок, крестов и кустов), но указанные в них земельные меры неточны и не общезначимы — как и средневековые меры времени.

Тесная связь человека со своим наделом и через него — с природой, ощущение органического единства человека с природой, присущее еще первобытному сознанию, находит отображение в фантастическом образе "гротескного тела", когда люди представлены неотчлененными от природы: то как люди-звери, то как люди-растения, то как антропоморфные горы. Этой первобытной концепции органической связи человека с природой противостоит церковное учение о мире как отрицании неба, как месте временного и скорбного пребывания человечества. Как вечность противостоит времени, так небо находится в оппозиции к земле, и задачей человека, согласно христианскому учению, становится отрыв от земли или, иначе говоря, преодоление своей органической связи с природой. Правда, и в этом случае церковное учение о мире непоследовательно противоречиво: мирское противостоит небесному (божественному) и вместе с тем мир — творение бога, и потому каждое создание божье по-своему божественно и совершенно. И как бы возвращаясь (на другом уровне) к отвергнутой сопричастности человека и природы, христианское богословие строит концепцию человека как микрокосма, как подобие макрокосму вселенной. Человек, как и вселенная, рисовался состоящим из четырех элементов: его плоть — из земли, кровь — из воды, дыхание — из воздуха и, наконец, его теплота — это огонь. По словам Гонория Августодунского (богослова XII в.), совокупность творений разделяется на пять категорий: обладающие телесностью (камни), наделенные жизнью (растения), чувствующие (животные), разумные (люди) и интеллектуальные, или духовные (ангелы). Хотя человек занимает определенное место в этой иерархии тварей, он, согласно Гонорию, располагает всеми пятью качествами и, будучи телесным, соприкасается с небесными существами благодаря своей духовности и своей памяти. Человек — подобие божие, и один только бог выше него. Он обладает большим, нежели ангелы, ибо ангелы лишены тела и чувств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: