Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Название:Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм краткое содержание

Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пергамен приготовляли из козьей, бараньей и свиной кожи, а с IX века также из телячьей. Пергамен из телячьей кожи преобладал в северных областях. Производство пергамена складывалось из следующих стадий: промывание шкуры, золенье, просушка, втирание мела (он должен был впитать жир), шелушение с помощью острого ножа и выглаживание пемзой. Северный и южный пергамены отличались обработкой кожи. На юге тщательной отделке подвергалась лишь внутренняя, так называемая мясная сторона шкуры, на лицевой или волосяной оставались следы щетины. Поэтому если во французских и немецких мастерских удавалось изготовить писчий материал, у которого волосяная сторона не уступала мясной ни белизной, ни гладкостью, то итальянский и испанский пергамены были на волосяной стороне не белыми, а серо-желтыми. По сравнению с папирусом пергамен обладал немалыми преимуществами: он был прочнее и долговечнее, поддавался фальцеванию, то есть мог быть согнут, не давая перелома на сгибе; будучи непрозрачным, мог быть использован с обеих сторон, тогда как на папирусе заполняли обычно только одну сторону листа. Но зато пергамен был очень дорог, что объясняется и дороговизной сырья и сложностью производства. Первоначально пергамен изготовляли в монастырях на собственную потребу переписывающих книги монахов. С XII века возникает пергаменное производство в городах. С переходом от папирусного свитка к пергаменному кодексу совпадает (во всяком случае, хронологически) и изменение приемов работы писца. В древности переписчики книг не пользовались столами, они писали, положив папирус на колени, а чтобы им было удобнее, ставили под ноги скамеечку. Не позднее V века появляются первые изображения каллиграфов, сидящих за столом, в VIII—IX веках такие изображения становятся нормой, хотя и позднее еще писцов подчас представляли работающими по-старому, держа рукопись на коленях. Изменение приемов работы писца, по-видимому, связано с тем, что в древности книгу обычно переписывали под диктовку. Наоборот, средневековый книжник работал, как правило, в одиночестве, и потому остро нуждался в столе, на котором он мог бы разместить и чистый пергамен и оригинал. Таким образом, в самом процессе изготовления античной книги была заключена известная публичность, а в средние века одинокое переписывание книг в монастырской келье расценивается как весьма благочестивое занятие. И соответственно изменяется и манера чтения книг: в древности книгу читали только вслух, даже в библиотеке, обычно в кругу друзей или учеников, — средневековье же создает индивидуализированную манеру чтения про себя, хотя и теперь книгу нередко читали вслух во время богослужения, в монастырских трапезных, при дворах.

Средневековый писец не получал готовых листов "кожаной бумаги", ему приходилось самому из обработанных шкур выкраивать по линейке листы необходимого размера. Для этой цели служил ему кривой нож с длинным лезвием. Затем писец должен был залатать пергамен там, где на нем остались отверстия (от ножек) и подклеить порвавшиеся места. Писец очень часто изображается с маленьким ножом в руках. Этот нож — его необходимейший инструмент: он нужен, чтобы отточить затупившееся перо (отсюда наше: "перочинный ножик") и чтобы соскрести ошибочно написанное, ножом подравнивали поверхность пергамена, если она оказывалась недостаточно ровной, гладкой.

Писали в средние века по линейкам, которые намечали пункторием (циркулем) и проводили острой палочкой, от которой оставался бесцветный след. Только с середины XI века иногда применяют цветные линейки (след от свинцовой пластинки), а с XIII века линейки подчас проводят чернилами. Листы сгибались пополам и складывались в тетради, состоявшие обычно из четырех сложенных листов, что получило название кватернион (от латинского quattuor — четыре). Впрочем, в дальнейшем так обозначалась всякая тетрадь, независимо от числа листов в ней. Тетради в рукописи нумеровались, но обычай нумеровать листы или страницы появляется на Западе сравнительно поздно, не ранее XIII века, да и тогда он остается спорадичным. Только после 1300 года писцы, библиотекари и книговладельцы стали последовательно ставить номера листов.

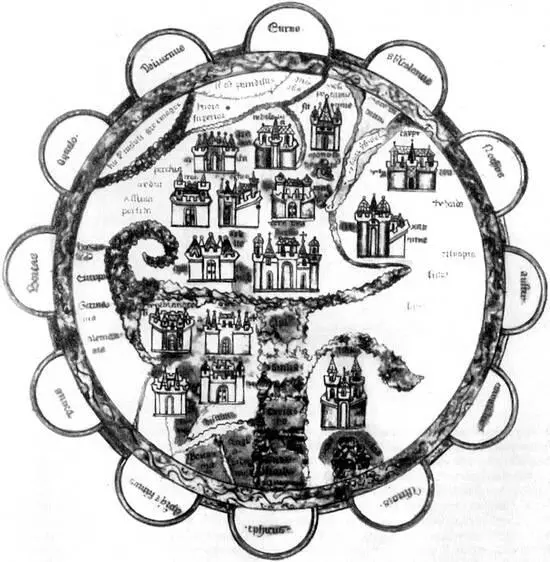

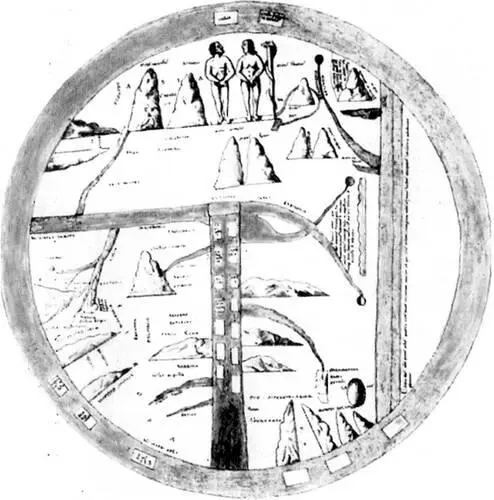

31. Карта мира. Миниатюра. XIII в.

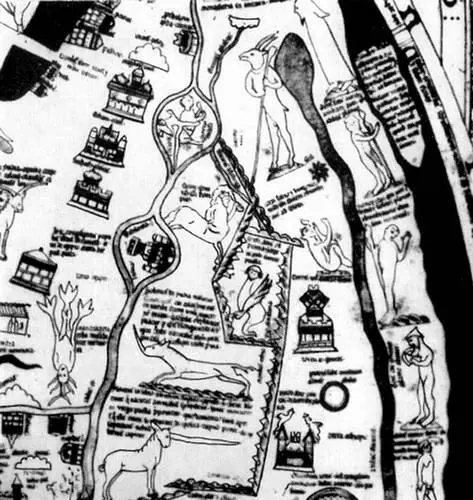

32. Деталь карты мира, изображающая течение Нила, Красное море и обитающих на их берегах экзотических людей и зверей. Миниатюра. XIII в.

Писали чернилами, которые отличались от античных. Античные чернила легко смывались губкой, тогда как средневековые, изготовленные из сока дубовых орешков, отличались большой прочностью. Их нельзя было смыть, а лишь соскоблить ножом или пемзой или вывести специальной смесью. Так как пергамен был дорог, в средние века нередко счищали текст и записывали книгу заново. Так создавались книги палимпсесты, где поверх стертого написано нечто совершенно новое. Обыкновение стирать тексты было весьма распространенным, и некоторые монахи в раннее средневековье славились этим искусством. Рассказывают, что франкский король Хильперик (561—584) изобрел четыре новые буквы и в связи с этим распорядился, чтобы старые книги были вытерты и переписаны по новой орфографии. Иногда употребляли цветные чернила, прежде всего красные, ими вписывались вводные или заключительные слова главы. Для инициалов применялись краски. В XII веке предпочитали красную, зеленую и голубую. Чернила хранились в чернильницах, которыми обыкновенно служил рог, вставлявшийся в отверстие доски стола. Бывали, впрочем, и металлические чернильницы.

33. Части света: Европа (слева), Африка, Азия (вверху): фигуры представляют Адама и Еву в Эдеме. Миниатюра. XII в.

В древности писали тростниковым пером — каламом — и этот обычай сохранился в арабском мире и в Византии. Возможно, уже в V веке входит в употребление птичье перо. В западной иконографии оно появляется в VIII—IX веках, а с XII века калам исчезает из изображений. По всей видимости, камышовое перо было заменено птичьим уже в XI веке, во всяком случае, западные письменные источники XII столетия знают только гусиные, лебединые или же павлиньи перья. Калам, по-видимому, соответствовал папирусу и вышел из употребления вслед за ним, наоборот, гусиное перо лучше отвечало такому писчему материалу, как пергамен. Оно приспособлено для разных видов заточки, более эластично и открывает возможность для применения самых разнообразных шрифтов. К тому же гусиное перо, подобно пергамену, могло изготовляться на месте, тогда как папирус и тростник приходилось привозить издалека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: