Владимир Петров - Исаак Левитан

- Название:Исаак Левитан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-0250-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петров - Исаак Левитан краткое содержание

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).

Альбом знакомит читателей с творчеством выдающегося пейзажиста второй половины XIX в. Исаака Ильича Левитана (1860-1900), которого рассматривается автором в ряду других важнейших явлений русской культуры.

Исаак Левитан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начатое живописцем, по некоторым сведениям, под впечатлением от поэзии Пушкина, над иллюстрациями к которой он работал в конце 1890-х годов, и прежде всего от пейзажного мотива стихотворения Последняя тучка рассеянной бури, это полотно стало «лебединой песнью» Левитана. Конечно же, художник вкладывал в это полотно свою выстраданную, благословляющую любовь к жизни и стране, природа которой столь «широко… по лицу земли в красе царственной развернулася» (Иван Никитин), и именно поэтому особенно добивался монументального лиризма образа, соединения в живописном решении почти импрессионистической непосредственности ощущения свежести и яркости солнечного дня с декоративно-монументальным началом, роднящим Озеро с традициями старинной фресковой живописи.

Черты фресковости были присущи, видимо, и замыслу оставшейся лишь начатой картины Уборка сена (1900) — последнего холста, к которому прикасался своей кистью Левитан. Художник успел обозначить в ней лишь общие цветовые отношения и основные элементы, позволяющие понять сюжет пейзажа — момент, когда в самый разгар уборки сена в летний день небо начинают покрывать сплошные иссиня-серые грозовые тучи и крестьянки, алые косынки и одежды которых ярко горят на фоне желто-зеленого луга, стремятся быстрее завершить работу. В повышенной цветности сделанного живописцем подмалевка чувствуется «страстная жажда жизни». В то же время вспоминается, что гроза всегда была символом бедствия, а сенокос, коса — атрибутом смерти. И она действительно не заставила себя долго ждать. Весной 1900 года, вскоре после приезда из Парижа, художник простудился на даче в Химках, куда ездил на этюды с учениками. 22 июля, не дожив до сорокалетия всего 26 дней, он скончался от легочного кровоизлияния.

Жизнь Левитана преждевременно оборвалась на самом рубеже XIX и XX столетий. Таким образом, сосредоточив и как бы подытожив в своем творчестве многие лучшие черты отечественного искусства прошлого века, он и «хронологически» остался художником эпохи классического русского реализма. В отличие от многих ровесников, ему не довелось стать участником бурной и противоречивой художественной жизни начала нашего века, быть свидетелем тех «невиданных перемен и неслыханных мятежей» (Блок), которые пришли с его наступлением в искусство и саму действительность.

Но вряд ли можно назвать другого художника его поколения (за исключением Серова), чьи открытия, духовный опыт, профессиональный и нравственный авторитет имели бы такое животворное значение и такой широкий резонанс в русском искусстве не только предоктябрьских десятилетий, но и советского времени. И если о Левитане можно сказать словами Андрея Платонова о Пушкине, что он вошел в нашу культуру «наравне с полем и лесом», то и судьба его традиций неразрывно связана с судьбой любимых им русских полей и лесов, судьбой Волги, всей земли и «строя чувств», единящих с ними. И, думается, от нашей способности, несмотря ни на что, не утрачивать «солнечную меру» отношения к миру, хранить живительную связь с «духом Левитана», во многом зависит будущее нашей земли, нашей культуры.

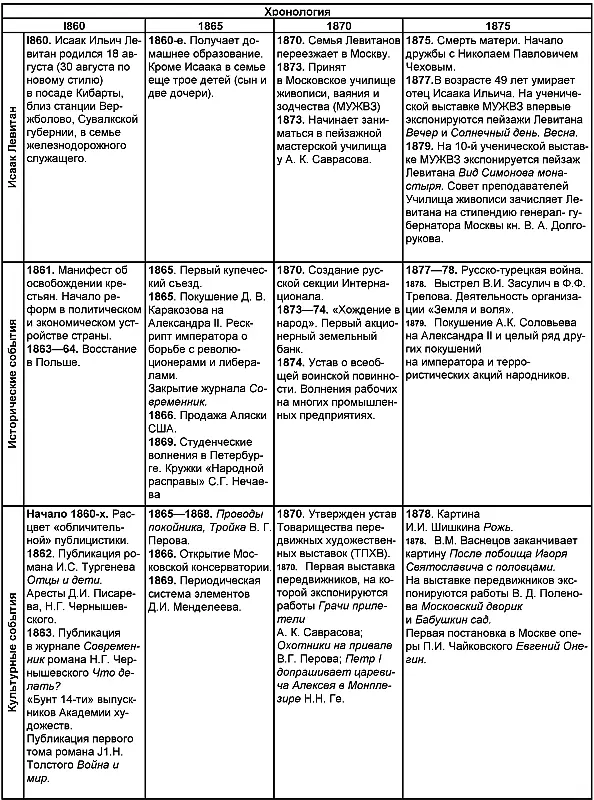

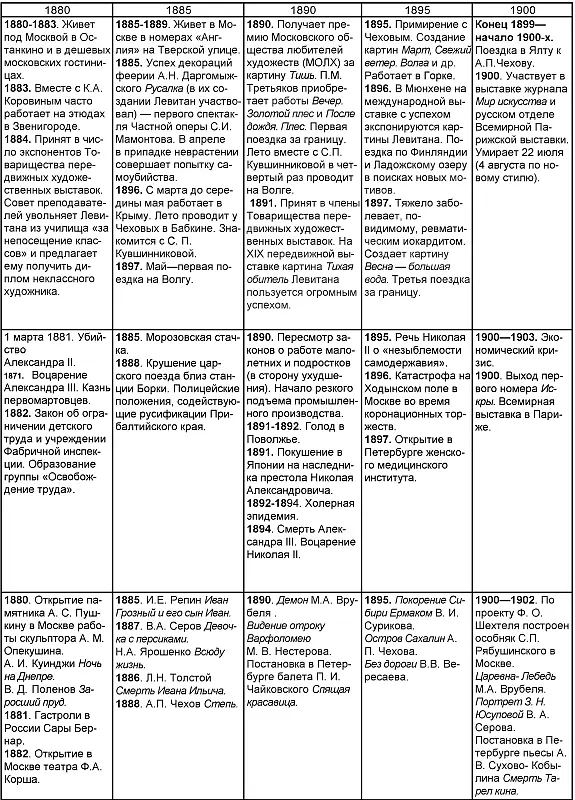

Хронологическая таблица

Березовая роща. 1885-1889

Эта удивительная по свежести, лучезарности и непосредственности переданного художником переживания работа относится к тем произведениям Левитана, к которым в полной мере применимы слова Бориса Пастернака: «Поэзия остается навсегда той, превыше всяких Альп, прославленной высотой, которая валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли: органической функцией счастья человека». Художник замечательно передает игру солнечных лучей на белых стволах, яркозеленых кудрях березок и сочной траве, среди которой виднеются синие искорки цветов.

Об этой картине в искусствоведческой литературе нередко говорят как об образце «русского импрессионизма». Действительно, она живо перекликается с передачей радости жизни «здесь и сейчас» в искусстве лиричнейших из французских импрессионистов — Альфреда Сислея, Огюста Ренуара, о которых в пору создания Березовой рощи художник мог знать только понаслышке. С ними Левитана роднят стремление к фиксации трепета пронизанного светом воздуха, фактурное богатство, фрагментарность композиции. Но для французов с их утонченным гедонизмом и рафинированной чувственностью мировосприятия характерно купание глаза в световоздушной среде, переданной потоком разноцветных «атомов», создающих зыбкую мерцающую ткань живописи, отсутствие психологической протяженности (Ренуар говорил, что в импрессионистических картинах не должно быть «думающих фигур»). Для Левитана же, как и для других русских художников его поколения, например, Валентина Серова — автора Девушки, освещенной солнцем (1888), предметом изображения является не «впечатление» как таковое, но переживание красоты существующего вне нас прекрасного мира природы. Даже наиболее импрессионистические по технике работы Левитана оказываются, в сущности, более родственными не произведениям Клода Моне и его друзей (к ним ближе живопись Константина Коровина), а творчеству любимого художником задумчивого Камиля Коро с его принципом «пейзаж — состояние души» и страстного Винсента Ван Гога, говорившего, что пейзаж должен быть «портретом сада и души художника одновременно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: