Владимир Петров - Исаак Левитан

- Название:Исаак Левитан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-0250-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петров - Исаак Левитан краткое содержание

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).

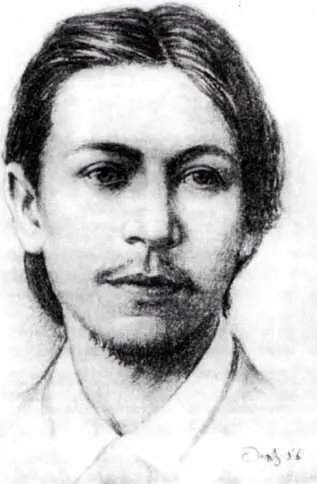

Альбом знакомит читателей с творчеством выдающегося пейзажиста второй половины XIX в. Исаака Ильича Левитана (1860-1900), которого рассматривается автором в ряду других важнейших явлений русской культуры.

Исаак Левитан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стремление к «врачующей» близости с природой жило в XIX веке и в московской литературе, поэзии, музыке (лучший пример — Времена года Чайковского), даже в драматургии (вспомним Снегурочку Островского с ее заклятием «стужи чувств» солнечным теплом, радостью весеннего обновления жизни). Присуще было «сочувствие» с природой и московским живописцам, начиная с москвича по рождению Алексея Венецианова, который, по словам одного из критиков, первым в России «подсмотрел природу на месте …учился в поле, размышлял на гумне, …замечал изменения света в разные часы дня, в различную пору года, при различной погоде». Чувство связи души и судьбы человека с родной природой стало характерным качеством московской школы живописи и в 1860-1870-е годы, когда ее лицо во многом определяли учителя Левитана — Перов и Саврасов.

Василий Григорьевич Перов, с начала 1870-х годов фактически возглавлявший училище и оказывавший на воспитанников большое влияние (по словам Нестерова, в училище «все дышало Перовым»), прославился как жанрист-обличитель и один из лучших русских портретистов. Но в его творчестве жило и лирическое пейзажное начало. В фонах перовских работ выразителями драматических судеб и переживаний стали пейзажные мотивы: сельское кладбище, зимняя поземка, «скучная осень с неприветливыми до тоски дождями, холодными, как дыхание смерти, ветрами», «дороги русские, бесконечные, как терпение людское» (слова из рассказов, которые также писал художник). Были у Перова и картины, на которых он с симпатией запечатлел людей, способных почувствовать себя, по его словам, «частью восторга и блаженства земного», находящих отраду на таинственной лесной опушке ( Птицелов , 1870), среди скромных красок осенних полей (Охотники на привале, 1871), бережно прикасающихся к луговым травам ( Ботаник , 1874), на фоне синего неба, с глазами, устремленными ввысь ( Голубятник , 1874).

Обращались к пейзажу и «живущим в природе» персонажам и преподававшие в 1870-е годы в училище передвижники Владимир Маковский и Илларион Прянишников, не раз писавшие «охотничьи» картины. Но, конечно, главную роль в развитии московского пейзажа того времени с 1850-х годов играл Алексей Кондратьевич Саврасов.

В пору, когда его учеником стал Левитан, творчество Саврасова достигло зенита, были написаны Грачи прилетели (1871), Проселок (1873), прекрасные волжские работы. В 1870-е годы в русской живописи видное место занимали и пейзажи других мастеров: импульсивного Федора Васильева, «лесного богатыря» Ивана Шишкина, «художника света» Архипа Куинджи и многих других. Но именно скромные полотна Саврасова обладали уникальным качеством: выражением сокровенного прикосновения души художника к «поющим силам природы» (Борис Асафьев). Впоследствии Левитан в своем единственном выступлении в печати — некрологе Саврасова (1897) — назвал учителя «одним из самых глубоких русских живописцев», умевшим «отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу… Посмотрите на лучшие из его картин, …какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу».

Саврасов был замечательным педагогом. Не случайно наряду с Левитаном под его влиянием сформировались такие художники, как братья Константин и Сергей Коровины, Сергей Светославский, Алексей Степанов и другие живописцы — поэты природы. Причем секретом влияния Саврасова на молодежь была не столько система преподавания, сколько способность воодушевлять учеников, которые, «охваченные восторженным поклонением природе, сплотившись в тесный кружок, работали не покладая рук и в мастерской, и дома, и на натуре. С первыми весенними днями вся мастерская спешила вон из города и среди тающих снегов любовалась красотой пробуждающейся жизни. Расцветал дуб, и Саврасов, возвещая об этом, как о событии, вбегал в мастерскую и уводил с собой молодежь туда, в зеленые рощи и поля» (Игорь Грабарь). Константин Коровин, близкий друг Левитана в те годы, вспоминал, как Саврасов, «этот величайший артист с умным и добрым лицом… любил учеников своих всем сердцем» и беседовал с ними о том, что «искусство и ландшафты не нужны, где нет чувства… — холод и машина — одна ненужная теория… Только любя природу, учась у нее, можно найти себя». Вспоминал Коровин и «фигуру Левитана в синей короткой курточке, в минуты благоговейного внимания к словам учителя. Глаза его выражали растроганное сочувствие. Он искренне любил Саврасова, и тот заметно благоволил к талантливому ученику».

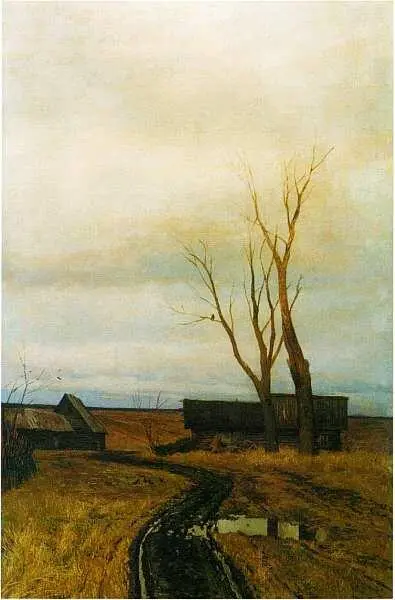

В самом деле, хотя уроки Саврасова были благотворны для многих, именно в Левитане он нашел наиболее родственную натуру, и не случайно говорили, что только ему Саврасов передал «тайну мотива». Чуткость к пейзажной лирике учителя определила многие качества первых работ Левитана. Так, очень близка к саврасовским пейзажам картина Солнечный день. Весна (1877) — изображение уютного деревенского уголка, где под деревьями, рядом с избой и сарайчиком копаются в покрытой новорожденной травой земле куры. Другие ранние работы Левитана — Вечер (1877), Осень. Дорога в деревне (1877), Ветряные мельницы. Поздние сумерки (конец 1870-х) — имеют грустный, сумеречный характер и напоминают пейзажные фоны перовских картин и произведения «элегической» линии творчества Саврасова — изображения болот, забытых сельских погостов. Но работы Левитана не производят впечатление «вторичности». В них ощутим подлинный драматизм, заставляющий вспомнить, что юного художника постигла горечь сиротства.

Вскоре проявились и новаторские для русской живописи той поры качества таланта и стремлений Исаака. Нестеров вспоминал, что в 1879 году на ученической выставке как «некое откровение» воспринимался пейзаж Левитана Симонов монастырь , в котором был прекрасно передан тихий покой летнего вечера на Москве-реке. Местонахождение этого пейзажа ныне неизвестно, но недавно обнаружилась другая работа юного Левитана — Пасмурный день на Москве-реке (1877), где на дальнем плане также виднеется Симонов монастырь. Совсем небольшой, этот этюд отличается живописной цельностью и интересен тем, что в нем «предчувствуются» решения некоторых шедевров художника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: