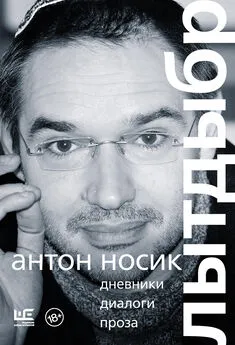

Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]

- Название:Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-120168-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] краткое содержание

Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.

Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.

В издание включены фотографии из семейного архива.

Содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сочинения Сальери начали разыскивать, издавать, исполнять и ставить в оперных театрах. Фестиваль его имени стал ежегодным. В родном городе Леньяно в честь Сальери назвали музыкальный театр. Великая Чечилия Бартоли записала диск с 13 его ариями. Восстановленной по рукописи оперой Сальери “Признанная Европа” открылся в 2004 году после ремонта миланский театр Ла Скала (премьерой той же оперы он открылся после пожара в 1778 году). Посыпались современные постановки на оперных сценах от Канады до Австралии. С 2000 года начали выходить CD с полными версиями его опер (а он написал их около 40). То немногое, что записывалось в прежние годы, переиздали с ремастерингом. Постановки “Фальстафа” и “Тарара” (того самого мегахита Сальери-Бомарше) выпустили на DVD. Осторожно, но настойчиво музыку Сальери стали подтягивать в разнообразные саундтреки. Сперва в артхаусные, а потом и в блокбастеры: в “Железном человеке” 2008 года главный злодей в исполнении Джеффа Бриджеса наигрывает на рояле вступительные такты фортепьянного концерта Сальери…

Конечно, в очередной раз оказаться круче Моцарта моему итальянскому тёзке в этом столетии едва ли светит, но совершенно очевидно, что шефферовская кавер-версия пушкинской трагедии, усиленная режиссёрским талантом Формана и выдающейся игрой Ф. Мёррэя Абрахама, подарила незаслуженно забытому и оболганному Антонио Сальери десятилетия мировой посмертной славы – причём в качестве композитора, а не отравителя.

А имеет ли это для него какое-нибудь значение спустя 192 года после смерти – любой из нас однажды сможет спросить композитора лично.

Глава седьмая

Перевёрнутый мир

Лев Рубинштейн. Социальная сеть

О том, что Антона больше нет, я узнал, находясь в больнице, на второй день после того, как попал туда по скорой. Моя жена, пришедшая навестить меня, принесла мне эту неправдоподобную весть.

История моего знакомства с Антоном очень долгая, но какая-то, по моим ощущениям, не линейная, пунктирная, можно сказать, мерцательная, и не всегда хронологически стройная.

В разные моменты этой истории Антон то ярко вспыхивал, то чем-то заслонялся, то куда-то надолго пропадал, то возникал персонально и непосредственно, то напоминал о себе через вторые руки, через чьи-то рассказы о нём, – рассказы, как правило, тоже, как и сообщение о его смерти, не слишком правдоподобные.

Не только дорогие нам люди рано или поздно исчезают непонятно куда, но и связанные с ними звуки, запахи, слова и словечки, мелодии, картинки, пейзажи и ландшафты постепенно переселяются из чувственного мира в ненадёжную память. А память уже выстраивает свои собственные нарративы, рассказывает нам разные истории – в том числе с нашим участием – по собственному разумению. И мы вынуждены ей верить. А если и не вполне верить, то, по крайней мере, вежливо кивать и поддакивать, ещё больше подстёгивая её своенравную фантазию.

Я помню маленького Антона, потому что дружил с его родителями.

Я хорошо помню, как на разных “взрослых” событиях тех лет – на домашних семинарах, квартирных выставках, поэтических чтениях – регулярно появлялись два мальчика-вундеркинда. Их вундеркиндство было совершенно очевидно ещё до того, как они открывали свои рты. Впрочем, в те времена они открывали свои рты часто и с большой охотой.

Один из них был Паша Пивоваров, сын художника Виктора Пивоварова. Про него говорили, что он лет с шести был абсолютно сложившимся блистательным рисовальщиком. Годы спустя он стал Павлом Пепперштейном и ко всеобщей радости является им по сей день.

Второй был Антоша, сын писателя и переводчика Бориса Носика и филолога-полониста Виктории Мочаловой, а также пасынок художника Ильи Кабакова. Про Антошу – с не меньшим придыханием, чем про Пашу, – говорили, что к своим годам он прочитал уже все книжки и выучил наизусть все стихи. Шутили, конечно, но не слишком.

Тогда мы виделись часто. Потом возникло какое-то сюжетное затемнение, и я уже обнаружил Антона в качестве студента-медика. На вопрос, почему вдруг мальчик с отчётливыми гуманитарными интересами решил пойти во врачи, он отвечал неожиданно и при этом поразительно разумно. Живя в этой стране, говорил он, надо быть готовым к тому, что ты окажешься в лагере. А в лагере профессия врача существенно облегчает твою участь.

Врачом он, впрочем, так и не стал, хотя институт окончил. По крайней мере, в качестве практикующего медика я его не помню. И вообще он снова унырнул куда-то.

Чуть позже оказалось, что унырнул он в Израиль, где стал известным журналистом. В те годы он доходил до меня в виде неясных слухов и рассказов: “Носик сделал. Носик сказал. Носик уехал. Носик приехал…”

Носик приехал. Я помню, как он вновь возник в Москве. Вроде бы такой же, какой прежде, хотя и в кипе.

Видел я его в те времена редко, зато много о нём слышал: как о “компьютерном гении”, как об одном из легендарных молодых людей, которые “устроили нам интернет”. О перспективах своих собственных взаимоотношений с неведомым и непонятным интернетом в те времена я думал примерно с такой же степенью заинтересованности, как о возможности участия в межпланетном перелёте. Но всё же такое слово, как “Рунет”, не могло не завораживать и не наполнять гордостью от осознания того, что вот этого гения я знаю с детства.

Как был он в детстве несомненным гением, так им и остался, лишь с видимой непринуждённостью меняя объекты приложения своей очевидной и как бы лёгкой, моцартианской гениальности.

Очень разные люди, даже шапочно знавшие Антона, замечали поразительную скорость его мыслительного процесса. Это иногда даже слегка обижало: что-то ещё говоришь, а глаза Антона уже кажутся безучастными. Потом я осознал: он давно уже всё понял и лишь ждёт окончания моей реплики, чтобы дать точный и определённый ответ.

Мы встречались нечасто, но всегда взаимно радушно. Во всяком случае, мне так казалось. И я никогда не забывал того Антошу, какого увидел впервые. Так уж получилось, что тот маленький черноглазый вундеркинд навсегда остался статичным фоном для всех прочих – один другого ярче и неожиданней – Антонов Носиков.

При каждой встрече как пароль и отзыв неизбежно возникал один и тот же короткий диалог. Как человек, наделённый дырявейшей памятью на числа, номера телефонов, названия лекарств и даты событий, я всякий раз спрашивал: “Антон, со скольки лет я тебя знаю? С одиннадцати?” – “С восьми”, – с кроткой терпеливостью и учтивым полупоклоном отвечал Антон.

Между тем, его имя продолжало произноситься в контексте не вполне понятных слов, безусловно означавших что-нибудь волшебное, что-нибудь из будущей ослепительной жизни: “интернет-издания”, “социальные сети”…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)